Жидкая часть крови называется лимфа

Вспомните, как жидкая часть крови называется: эритроциты, плазма или лимфа? Затрудняетесь с ответом? Тогда давайте вспоминать вместе.

Что такое кровь

Трудно поверить, но кровь – это вид соединительной ткани. И доказать это достаточно легко. Кровь состоит из жидкой части и кровяных телец. Первая является межклеточным веществом. Его достаточно много, поэтому все ткани внутренней среды являются рыхлыми и составляют основу организма. А кровяные тельца – это клетки, которые в нем находятся. Их также называют форменными элементами.

Плазма и жидкости внутренней среды организма

Жидкая часть крови называется плазмой. Ее агрегатное состояние и физические свойства во многом определяют функции данного вида ткани. Это жидкость желтого цвета, которая обладает значительной вязкостью благодаря наличию в ней белков и форменных элементов. Ее доля в крови составляет около 60 %.

Внутренняя среда организма – это кровь, лимфа, тканевая жидкость. Вода является необходимым условием для протекания сложных химических процессов синтеза и расщепления веществ, а также их транспортировки по организму.

Химический состав плазмы

Жидкая часть крови называется плазмой и является ее межклеточным веществом. На 90 % она состоит из воды. Следующим по процентному содержанию следуют белки, показатель которых достигает до 8 %. Это фибриноген, альбумины и глобулины. Эти белки обеспечивают водный обмен и гуморальный иммунитет, транспортируют гормоны, регулируют осмотическое давление.

Гораздо меньше в плазме крови других органических веществ. Углеводы составляют 0,12%, а жиров и того меньше – 0,7%.

Минеральные составляющие плазмы крови представлены солями. Эти вещества находятся там в виде заряженных частиц. Это катионы натрия, магния, калия, кальция, железа, меди. К отрицательно заряженным частицам относятся остатки хлоридной, карбонатной, ортофосфорной и других минеральных кислот. Особая роль среди этих веществ принадлежит физиологическому раствору. Его содержание в плазме всегда находится на постоянном уровне. Это раствор натрия хлорида в воде, концентрация соли в котором составляет 0,9 %. В случае потери крови это используют для восстановления ее необходимого объема. Это очень важно особенно в случаях, когда невозможно установить группу и резус-фактор человека, которому необходима медицинская помощь.

Клетки крови

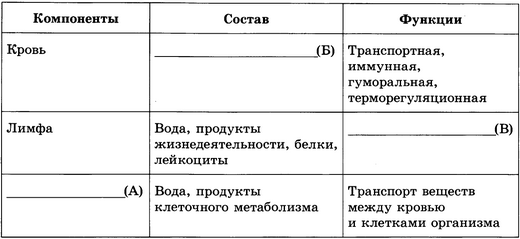

40 % крови составляют ее форменные элементы, каждый вид которых характеризуется определенным строение и функциями. Так, эритроциты – это красные диски двояковогнутой формы. Эти клетки являются безъядерными и содержат гемоглобин. Основной функцией эритроцитов является газообмен. Они транспортируют кислород из легких к каждой клетке организма, а также диоксид углерода в обратном направлении.

Лейкоциты представляют собой бесцветные ядерные клетки, которые не имеют постоянной формы. Для них характерно амебоидное движение. При этом они путем фагоцитоза нейтрализуют болезнетворные частицы, попавшие в кровь и формируют иммунитет человека.

Тромбоциты осуществляют свертывание крови. Это округлые бесцветные пластинки. С их помощью осуществляется сложное ферментативное преобразование белка фибриногена в его нерастворимую форму. В результате организм защищается от чрезмерной кровопотери, которая может быть опасна для жизни.

Функции крови

Жизнь человека без крови просто невозможна. Ведь плазма (жидкая часть крови называется именно так) вместе с форменными элементами обеспечивает дыхание живых организмов.

Другой важной функцией является обеспечение питания. Ведь органические вещества поступают из пищеварительного русла в кровеносное, в котором уже происходит их транспортировка к каждой клетке. Поскольку плазма является водным раствором, она принимает участие в поддержании гомеостаза и постоянной температуры тела. К защитным функциям крови можно также отнести свертывание и формирование иммунитета.

Итак, жидкая часть крови называется плазмой. Она представляет собой межклеточное вещество, в котором находятся форменные элементы. В совокупности они выполняют транспортную, дыхательную, выделительную и дыхательную функции.

Источник

Внутренняя среда организма состоит из крови (течет по кровеносным сосудам), лимфы (течет по лимфатическим сосудам) и тканевой жидкости (находится между клетками).

Кровь состоит из клеток (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) и межклеточного вещества (плазмы).

- Эритроциты (красные кровяные клетки) содержат белок гемоглобин, в состав которого входит железо. Гемоглобин переносит кислород и углекислый газ. (Угарный газ прочно соединяется с гемоглобином и не дает ему переносить кислород.)

- Имеют форму двояковогнутого диска,

- не имеют ядра,

- живут 3-4 месяца,

- образуются в красном костном мозге.

- Лейкоциты (белые кровяные клетки) защищают организм от инородных частиц и микроорганизмов, являются частью иммунной системы. Фагоциты осуществляют фагоцитоз, В-лимфоциты выделяют антитела.

- Могут менять форму, выходить из кровеносных сосудов и передвигаться как амёбы,

- имеют ядро,

- образуются в красном костном мозге, дозревают в тимусе и лимфатических узлах.

- Тромбоциты (кровяные пластинки) участвуют в процессе свертывания крови.

- Плазма состоит из воды с растворенными веществами. Например, в плазме растворен белок фибриноген. При свертывании крови он превращается в нерастворимый белок фибрин.

Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость. Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества. Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система.

Лимфатические сосуды открыто оканчиваются в тканях; тканевая жидкость, попавшая туда, называется лимфой. Лимфа – это прозрачная бесцветная жидкость, в которой нет эритроцитов и тромбоцитов, но много лимфоцитов. Лимфа движется за счет сокращения стенок лимфатических сосудов; клапаны в них не дают лимфе течь назад. Лимфа очищается в лимфатических узлах и возвращается в вены большого круга кровообращения.

Для внутренней среды организма характерен гомеостаз, т.е. относительное постоянство состава и других параметров. Это обеспечивает существование клеток организма в постоянных условиях, независимых от окружающей среды. Сохранением гомеостаза управляет гипоталамо-гипофизарная система.

Еще можно почитать

ПОДРОБНЫЕ КОНСПЕКТЫ: Внутренняя среда организма, Состав и функции крови, Эритроциты, Свертывание крови, Иммунитет, лейкоциты, Лимфатическая система

ЗАДАНИЯ ЧАСТИ 2 ЕГЭ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Задания части 1

Выберите один, наиболее правильный вариант. Функции межклеточного вещества в крови выполняет

1) плазма

2) сыворотка

3) тканевая жидкость

4) лимфа

Выберите один, наиболее правильный вариант. Лимфатические сосуды несут лимфу в

1) артерии малого круга

2) вены большого круга

3) артерии большого круга

4) вены малого круга

Выберите один, наиболее правильный вариант. Движение лимфы по лимфатическим сосудам в одном направлении обеспечивается

1) артериями большого круга

2) венами кровеносной системы

3) клапанами в их стенках

4) лимфатическими капиллярами

Выберите один, наиболее правильный вариант. Из кровеносных капилляров питательные вещества поступают непосредственно в

1) лимфу

2) клетки тканей

3) тканевую жидкость

4) лимфатические капилляры

Выберите один, наиболее правильный вариант. Клетки в организме человека получают питательные вещества и кислород непосредственно из

1) плазмы крови

2) лимфы

3) тканевой жидкости

4) лейкоцитов

ЭРИТРОЦИТЫ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Эритроциты человека

1) теряют ядра при созревании

2) имеют форму двояковогнутых дисков

3) формируют иммунитет

4) обладают способностью к самостоятельному движению

5) обеспечивают клетки тела кислородом

6) участвуют в воспалительном процессе

Выберите три верных утверждения об этапах созревания эритроцитов.

1) Время жизни эритроцитов в кровяном русле ограничено – 100-120 дней.

2) Созревание эритроцитов происходит в клетках красного костного мозга.

3) После первичной дифференцировки происходит ряд трансформаций, в результате которых клетки теряют ядра, митохондрии и другие цитоплазматические органеллы.

4) Созревание эритроцитов происходит в клетках селезенки.

5) Время жизни эритроцитов в кровяном русле ограничено – 5-7 дней.

Кариотип собаки состоит из 78 хромосом. Сколько хромосом содержит зрелый эритроцит собаки? В ответе запишите только число.

ЭРИТРОЦИТЫ – ЛЕЙКОЦИТЫ

1. Установите соответствие между характеристикой и видом клеток крови, которому она соответствует: 1) лейкоциты, 2) эритроциты

А) содержат переносчик кислорода гемоглобин

Б) дозревают в лимфатических узлах

В) разрушаются в печени

Г) имеют крупное ядро и зернистую или незернистую цитоплазму

Д) имеют форму двояковогнутого диска

2. Установите соответствие между признаком форменных элементов крови и их видом: 1) лейкоциты, 2) эритроциты

А) продолжительность жизни – три-четыре месяца

Б) передвигаются в места скопления бактерий

В) участвуют в фагоцитозе и выработке антител

Г) безъядерные, имеют форму двояковогнутого диска

Д) участвуют в транспорте кислорода и углекислого газа

3. Установите соответствие между особенностями строения и функций и видами клеток крови: 1) эритроцит, 2) лейкоцит. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) содержит белок гемоглобин

Б) обеспечивает иммунитет

В) переносит кислород от легких к органам и тканям

Г) не имеет ядра

Д) может самостоятельно передвигаться между клетками в тканях

4. Установите соответствие между характеристиками и форменными элементами крови человека: 1) эритроциты, 2) лейкоциты. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) выполняют защитную функцию

Б) содержат гемоглобин

В) имеют непостоянную форму

Г) способны к фагоцитозу

Д) синтезируют антитела

Е) имеют форму двояковогнутых дисков

ЭРИТРОЦИТЫ – ЛЕЙКОЦИТЫ ОТЛИЧИЯ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Эритроциты крови человека, в отличие от лейкоцитов,

1) являются форменными элементами

2) окончательно созревают в красном костном мозге

3) образуют нестойкое соединение с кислородом

4) образуют тромб

5) имеют крупные размеры

6) безъядерные клетки

ЭРИТРОЦИТЫ – ЛЕЙКОЦИТЫ – ТРОМБОЦИТЫ

1. Установите соответствие между функцией и клетками крови человека, которые ее выполняют: 1) лейкоциты, 2) эритроциты, 3) тромбоциты

А) защита организма от инфекций

Б) защита организма от потери крови

В) перенос углекислого газа

Г) осуществление фагоцитоза

Д) участие в свертывании крови

Е) перенос кислорода

2. Установите соответствие между характеристикой клеток крови человека и их видом: 1) эритроциты, 2) лейкоциты, 3) тромбоциты. Запишите цифры 1-3 в правильном порядке.

А) переносят кислород

Б) содержат гемоглобин

В) участвуют в фагоцитозе

Г) участвуют в свёртывании крови

Д) имеют амёбовидную форму

Установите соответствие между признаком форменных элементов крови и их видом: 1) эритроциты, 2) лейкоциты, 3) тромбоциты

А) участвуют в образовании фибрина

Б) содержат гемоглобин

В) обеспечивают процесс фагоцитоза

Г) транспортируют углекислый газ

Д) играют важную роль в иммунных реакциях

ЛЕЙКОЦИТЫ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Лейкоциты – клетки крови, которые

1) образуются в красном костном мозге

2) способны изменять свою форму

3) содержат ядра

4) синтезируют гемоглобин

5) выделяют вещества для образования тромба

6) дозревают в нервных узлах

ЛЕЙКОЦИТЫ – ЭРИТРОЦИТЫ ОТЛИЧИЯ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Лейкоциты, в отличие от эритроцитов,

1) являются клетками

2) безъядерные форменные элементы крови

3) участвуют в фагоцитозе

4) обеспечивают врожденный иммунитет

5) формируют тромб

6) синтезируют антитела

КРОВЬ

1.

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Кровь как разновидность соединительной ткани

1) регулирует содержание углеводов в организме

2) имеет жидкое межклеточное вещество

3) развивается из мезодермы

4) выполняет секреторную функцию

5) состоит из не прилегающих друг к другу клеток

6) имеет упругое, эластичное межклеточное вещество

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К функциям крови относят.

1) транспорт кислорода и углекислого газа

2) определение частоты дыхательных движений

3) формирование иммунитета

4) выработку антител

5) контроль сердечного ритма

6) поддержание автоматии работы сердца

КРОВЬ – ЛИМФА

1. Установите соответствие между функциями и системами органов: 1) кровеносная, 2) лимфатическая. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) транспортирует углекислый газ

Б) доставляет кислород к клеткам

В) переносит глюкозу из ворсинок тонкого кишечника

Г) транспортирует липиды от тонкого кишечника

Д) осуществляет отток тканевой жидкости от тканей и органов

2. Установите соответствие между характеристиками и жидкими соединительными тканями: 1) кровь, 2) лимфа. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) представлена большим количеством эритроцитов

Б) транспортирует газы

В) обеспечивает отток тканевой жидкости от всех органов

Г) образуется из тканевой жидкости

Д) доставляет питательные вещества к внутренним органам

Е) движется по системе сосудов от тканей к сердцу

КРОВЬ – ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ

Установите соответствие между признаками и типами жидкостей, составляющих внутреннюю среду организма: 1) кровь, 2) тканевая жидкость. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) обеспечивает иммунитет

Б) снабжает клетки тканей кислородом и питательными веществами

В) переносит кислород от легких к тканям

Г) принимает от клеток продукты их жизнедеятельности

Д) переносит питательные вещества от кишечника к тканям

Е) переносит углекислый газ от тканей к легким

КРОВЬ – ЛИМФА – ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ

1. Установите соответствие между характеристиками компонента внутренней среды организма и компонентами, обладающими этими характеристиками: 1) кровь, 2) лимфа, 3) тканевая жидкость. Запишите цифры 1-3 в правильном порядке.

А) образуется из тканевой жидкости

Б) её клетки образуются в красном костном мозге, лимфоузлах, селезёнке

В) выполняет дыхательную функцию

Г) возвращает в кровь белки, соли, воду

Д) находится в межклеточном пространстве

Е) образуется из плазмы

2. Установите соответствие между компонентами внутренней среды человека и их особенностями: 1) кровь, 2) лимфа, 3) тканевая жидкость. Запишите цифры 1, 2, 3 в порядке, соответствующем буквам.

А) обменивается веществами с клетками тела

Б) содержит форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты

В) после приема пищи – белая непрозрачная жидкость

Г) функции: трофическая, дренажная, защитная

Д) источник образования – плазма крови

Е) источник образования – жидкость, находящаяся между клетками

ЛИМФА

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Особенности строения и функционирования лимфатической системы человека заключается в том, что

1) система незамкнутая

2) впадает в пищеварительную систему

3) защищает организм от болезнетворных микробов

4) всасывает липиды из кишечника

5) отсутствуют узлы

6) представлена одинаковыми сосудами

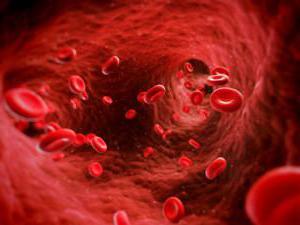

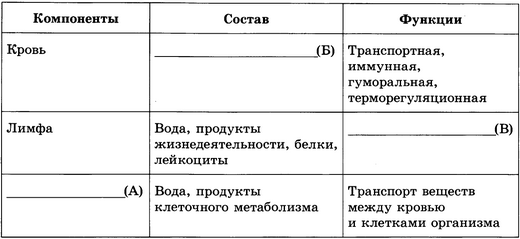

1. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) плазма

2) лимфа

3) в крупных и мелких сосудах организма

4) в спинномозговом канале головного и спинного мозга

5) промежутки между клетками

6) перенос газов и питательных веществ

7) транспортная, иммунная, гуморальная, терморегуляционная

8) сохраняет постоянную температуру тела

2. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

2. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) плазма

2) тканевая жидкость

3) плазма, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты

4) вода, минеральные соли

5) плазма, эритроциты, лейкоциты, лимфоциты

6) обеззараживание и возвращение в кровь тканевой жидкости

7) восстановление целостности сосудов

8) очищение крови от ядов и избытка солей

3. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка.

3. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка.

1) лимфа

2) плазма

3) вода, соляная кислота, пепсин

4) вода, лейкоциты, тромбоциты, минеральные соли

5) вода, продукты клеточного метаболизма

6) перенос ферментов

7) транспорт газов, питательных веществ, антител по организму

8) транспорт АТФ

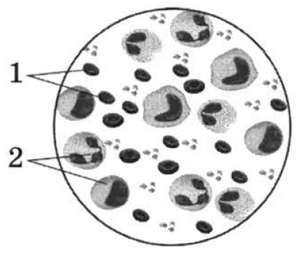

Установите соответствие между характеристиками и типами клеток крови, изображенными на рисунках. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

Установите соответствие между характеристиками и типами клеток крови, изображенными на рисунках. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) участвует в формировании иммунитета

Б) переносит кислород

В) не имеет ядра

Г) способна к фагоцитозу

Д) содержит гемоглобин

Е) способна к активному передвижению

Проанализируйте таблицу «Форменные элементы крови». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Проанализируйте таблицу «Форменные элементы крови». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) лимфоциты

2) моноциты

3) тромбоциты

4) неправильная форма без ядра

5) округлая бесцветная клетка с ядром

6) перенос питательных веществ

7) транспорт кислорода и углекислого газа

8) захват и переваривание антигенов

Используя предложенные приставки и корни греческих и латинских слов, составьте термин, обозначающий разрушение красных кровяных клеток и выход из них гемоглобина. Запишите последовательность цифр, в которой должны идти части слова, составляющие данный термин.

1) лейко-

2) плазмо-

3) гемо-

4) -цитоз

5) -лиз

6) -поэз

© Д.В.Поздняков, 2009-2020

Источник

ЛИМФА (лат. lympha чистая вода, влага) — жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах высокоорганизованных позвоночных и человека.

Л. образуется в результате резорбции интерстициальной жидкости в лимф, сосуды. От Л. следует отличать гидро лимфу — жидкость, циркулирующую в каналах кишечно-сосудистой системы нек-рых кишечно-полостных животных (медузы, гребневики) и непосредственно сообщающуюся с жидкой средой обитания этих животных, а также гемолимфу — жидкость, находящуюся в сосудах и межклеточных пространствах у животных, не имеющих замкнутой системы кровообращения (членистоногие, моллюски). У высших животных между костью внутреннего уха и перепончатым лабиринтом имеется небольшое пространство, заполненное особой жидкостью — пери лимфой; жидкое содержимое перепончатого лабиринта называется эндолимфой.

Главными функциями Л. являются: поддержание постоянства состава и объема интерстициальной жидкости; обеспечение гуморальной связи между интерстициальной жидкостью (средой) всех органов и тканей, лимфоидным аппаратом и кровью; всасывание и транспорт продуктов распада пищевых веществ из просвета кишечника в венозную систему; участие в иммунол, реакциях организма путем транспортировки из лимфоидных органов клеток плазматического ряда, макрофагов, иммунных лимфоцитов и антител и других веществ; участие в стресс-реакции организма на чрезвычайные раздражители путем транспортировки в костный мозг и к месту повреждения мигрирующих из лимфоидных органов лимфоцитов, плазмоцитов и продуктов их распада и т. д. Поэтому биохим, особенности (белковый, ферментный и электролитный состав) регионарной Л. более точно, чем состав крови, отражают продуктивную функцию соответствующего органа, характер проницаемости, резорбционную способность гистолимфогематических барьеров. В лимфу, а не в кровь резорбируются образованные в клетках в условиях нормы и патологии белки, многие гормоны, ферменты. Различные полезные и вредные метаболиты белковой природы контролируются на аутоантигенность и токсичность в лимфатических узлах (см.), где они в случае необходимости обезвреживаются, затем доставляются в кровь и во все органы и ткани, способствуя тем самым нормальному обмену веществ в организме.

Представление об идентичности Л. и интерстициальной жидкости не точно. Под интерстициальной жидкостью следует понимать жидкость, находящуюся в связанном состоянии в виде так наз. соединительнотканной или внутрифибриллярной воды, жидкости серозных полостей, глаз, а также цереброспинальную жидкость. Выстланные серозными оболочками полости (плевральная, перитонеальная и др.) содержат жидкость, к-рую иногда называют гидролимфой. Она отличается от сыворотки крови меньшей концентрацией ионов К и Ca, а от Л. меньшим содержанием белков. Прямых анатомических связей лимфатических сосудов (см.) с этими полостями нет, но, как показано Д. А. Ждановым (1952), неистинные отверстия на поверхности серозных оболочек, покрытые мезотелиальным слоем, создают связь между перечисленными выше полостями и лимф, капиллярами. Кругооборот плазменных белков в организме обусловлен их диффундированием из крови в полостные жидкости и интерстициальные пространства и обратной резорбцией из них — гл. обр. в сосудистую Л.

Количество Л. в организме, рассчитанное экспериментально И. А. Потаповым (1977), ориентировочно составляет 50 мл/кг и представляет собой депо жидкости, мобилизация к-рой при необходимости способствует увеличению объема плазмы и объема циркулирующей крови. И. Русняк (1954) считает, что у человека в лимф, сосудах находится 1 — 2 л лимфы. У собаки весом 10 кг за сутки через грудной проток протекает 500—600 мл лимфы, у человека весом 60 кг через грудной проток в состоянии покоя за то же время 1,2—1,5 л. Однако следует иметь в виду, что Л. поступает в кровь не только через грудной проток, но и через правый лимф, проток, правые и левые яремные и подключичные лимф, стволы.

Для образования Л. важно состояние сосудистой стенки, ее проницаемость (см.), а также физ.-хим. особенности и физиол, активность соединительной ткани (см.), через к-рую происходит обмен веществ между кровью, паренхимой органа и лимфой. В этих процессах играет роль состояние функции органа.

Л.— это прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость соленого вкуса, щелочной реакции (pH 7,35 — 9,0). Уд. вес Л. из разных областей колеблется от 1,017 до 1,026. Электропроводность Л. выше, чем плазмы крови (125,6*10-4 обратных омов). Низкое содержание белка в Л. обусловливает меньшую ее вязкость по сравнению с кровяной плазмой и более низкое коллоидно-осмотическое давление. Л. находится в состоянии диффузного равновесия с интерстициальной жидкостью и плазмой крови (см.), поэтому различаются они в основном по содержанию белков. В лимфе, полученной из грудного протока человека, содержится 2,9—7,3 г% белка (ок. 60% в среднем от концентрации белка в плазме крови). Альбумина в Л. несколько больше, чем глобулина. Л., оттекающая от различных органов, содержит неодинаковое количество белка. Наибольшее количество белков (80% от содержания их в плазме крови) обнаружено в Л. печени. Самая низкая концентрация белков в Л. конечностей, примерно 20% по отношению к белкам плазмы крови.

Клеточный состав Л., оттекающей от органов, и Л., прошедшей через лимф. узлы, неодинаков. В связи с этим выделяют периферическую Л., не прошедшую ни через один лимф, узел, промежуточную (транзиторную), прошедшую через один-два лимф, узла, и центральную Л., находящуюся в грудном протоке (см.) или других лимф, стволах, впадающих в крупные вены шеи.

В периферическую Л. различные клетки попадают из интерстициального пространства, в покое их очень мало. Основную часть лейкоцитов, присутствующих в периферической Л., составляют лимфоциты (до 90%). При повреждении кровеносных капилляров число клеточных элементов в Л. резко возрастает. Так, в опытах на животных показано, что после их облучения содержание эритроцитов в Л. достигает 2 000 000 в 1 мкл (в норме их ок. 1000), а число лимфоцитов резко снижается. Именно этим нек-рые авторы склонны объяснять постлучевую анемию (см. Лучевая болезнь). В промежуточной Л. количество лейкоцитов увеличивается в несколько раз в основном за счет средних лимфоцитов, что указывает на их происхождение в лимф, узлах. Малые лимфоциты редко превышают 10% от общего количества, большие составляют 1 — 2%, плазматические клетки 2—3%. Иногда наблюдаются единичные нейтрофилы, эозинофилы, эритроциты, малодифференцированные стволовые и транзиторные формы клеток. В 1 мкл центральной Л. у кошек содержится 12 000 лимфоцитов, у кроликов 32 600, обезьян 20 400, человека от 2000 до 20 000. Малые лимфоциты грудного протока, вилочковой железы, лимф, узлов и костного мозга имеют большое значение в обмене популяций лимфоцитов лимфоидной ткани. Лейкоцитарная формула Л. грудного протока у собак, по Раусу (P. Rous, 1908), такова: лимфоцитов 9206 в 1 мкл (или 87,6%); больших мононуклеаров 544 (5,2%); переходных форм 41 (0,40%); полиморфно-ядерных нейтрофилов 126 (1,2%); эозинофилов 278 (2,6%); неопределенных 316 (3,0%).

Количество и состав белков Л. определяются проницаемостью кровеносных капилляров и поэтому различны для Л. разных органов. Только иммуноэлектрофоретически удалось выявить в органной лимфе (печеночной) иные белковые компоненты, чем в крови и Л. грудного протока. Обнаружение именно в Л., оттекающей от лимф, узлов, повышенной концентрации гамма-глобулинов и пропердина является прямым доказательством их образования в лимфоидной ткани (см.). Альбуминоглобулиновый показатель Л. выше, чем плазмы крови, и зависит от места ее образования.

Л. содержит фибриноген и протромбин, поэтому она свертывается в стеклянной пробирке через 10— 15 мин. (т. е. дольше, чем кровь). Медленное свертывание Л. (в аппарате Базарона на поверхности парафина) вызвано скорее не недостатком факторов XII и XI, а недостатком тромбоцитов, фосфолипидный компонент к-рых необходим для образования тромбопластина.

Л. играет решающую роль во всасывании и транспорте жиров и жирорастворимых веществ из кишечника. Общая концентрация липидов в Л. ниже, чем в крови, но в постабсорбционном состоянии Л. приобретает вид молока за счет накопления хиломикронов, переходящих из клеток слизистой оболочки кишечника в млечный синус ворсинок через межэндотелиальные соединения.

Амилазы, кислая и щелочная фосфатазы, мальтаза, протеаза, липаза, каталаза и другие ферменты содержатся в центральной Л. в более низкой концентрации, чем в крови, однако органная Л. может содержать их в большем количестве. В частности, наиболее богата ферментами Л., оттекающая от почек и кишечника, что указывает на большую роль Л. в доставке их в кровоток, особенно в условиях патологии. Кишечная Л. переносит в кровь гастрин и энтерогормоны; почечная Л. содержит прессорные вещества, а Л. грудного протока — лактатдегидрогеназу. Их концентрация увеличивается при стенозе почечной артерии. Селезеночная Л. обладает значительной гемолитической активностью. Концентрация гормонов яичников, надпочечников и щитовидной железы в Л. близка к их концентрации в крови. Концентрация кортикостерона в Л. грудного протока более высокая, чем в плазме.

В регуляции белкового состава Л. принимают участие нейромедиа-торы, глюкокортикоиды, медиаторы воспаления. Так, кортизон существенно влияет на белковый состав центральной Л., повышая содержание гамма-глобулинов; удаление мозгового вещества надпочечников увеличивает содержание альбуминов и альфа-глобулинов. Состав Л. изменяется при резорбции в лимф, сосуды из интерстиция гормонов, противоопухолевых и иммунодепрессивных химиопрепаратов, антибиотиков.

Переход жидкости и растворенных в ней веществ из крови и клеток тканей в интерстициальную жидкость, их распространение в ней и последующая резорбция в лимф, капилляры, т. е. процесс лимфообразования, зависят от соотношения гидростатического и коллоидноосмотического давления крови, реологических свойств крови, наличия и соотношения факторов проницаемости (гистамина, брадикинина, серотонина) и т. д.

Состав и физ.-хим. свойства тканевой Л. отражают особенности обмена веществ, происходящего в том или ином органе в норме и патологии. При панкреатите, напр., ферментные сдвиги в Л. более отчетливы, чем в крови; при хрон, панкреатите (после стимуляции секретином) в Л. грудного протока увеличивается содержание амилазы; при циррозе печени уровень белков в Л. меняется двустадийно: вначале повышается, затем падает. По уровню белков в центральной Л. можно судить о характере нарушений оттока из печени.

Из-за низкой концентрации защитных белков Л. может быть средой размножения и распространения опаснейших возбудителей инфекции, напр, сибирской язвы. Бактерии, чужеродные белки, вирусы и опухолевые клетки прежде всего проникают в лимфу, а не в кровь.

Экстремальные воздействия (костные травмы, массивные кровопотери, ожоги II —III степени и т. д.) сопровождаются снижением содержания в оттекающей Л. и крови пропердина, альбуминов, иногда N-ацетилнейраминовой к-ты, что указывает на их задержку в поврежденных тканях. При этом интенсивность лимфообразования возрастает, компенсируя потерю кровью жидкости и белков, и решающую роль в этом играют катехоламины, к-рые выделяются при различных повреждениях. Катехоламины (см.) повышают давление в венулах и капиллярах, что, усиливая транссудацию жидкости в интерстициальное пространство и затрудняя ее всасывание в кровь, ведет в итоге к увеличению продукции Л. и ускорению лимфооттока. Патогенетическим в этих условиях может быть лишь лечение лимфотропными средствами, т. к. всасывание гематотропных веществ замедляется.

Методы исследования

Методы исследования Л. трудоемки из-за сложности нахождения и катетеризации лимф, сосудов. Грудной проток катетеризируют в месте впадения его в левый венозный угол — слияние левых яремной и подключичной вен (см. Катетеризация грудного протока). В экспериментах на животных катетеризируют химусовую цистерну (цистерну грудного протока, Т.) — позади аорты, на уровне I — II поясничных позвонков, а печеночно-селезеночный лимф, ствол — у корня брыжейки справа от нижней полой вены. В клин, условиях была показана большая перспективность применения лимфосорбции (см.), метода стимуляции лимфообразования и лимфооттока у больных с катетером грудного лимф, протока как способа дезинтоксикации организма в случаях острого панкреатита, печеночно-почечной недостаточности и т. д. При этом наибольший эффект был достигнут при внутривенной инфузии осмоактивных веществ в сочетании с жидкостной нагрузкой и воздействием лекарственных средств, нормализующих микроциркуляторные процессы.

Все большее применение находит метод эндолимфатической терапии антибиотиками, противоопухолевыми веществами. Хороший леч. эффект при ряде заболеваний дает парентеральное введение самой Л. по методу Целищева (1961).

См. также Лимфатическая система.

Библиогр.: Булекбаева Л. Э. Роль корковых структур головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообращения, Алма-Ата, 1974; Ж дан о в Д. А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы, Л., 1952; ЗедгенидзеГ. А. и Цыб А. Ф. Клиническая лимфография, М., 1977; ЗербиноД. Д. Общая патология лимфатической системы, Киев, 1974; Малек П. Вопросы патофизиологии лимфатической системы, пер. с чешек., Прага, 1963; Русньяк И., Фёльди М. и Сабо Д. Физиология и патология лимфообращения, пер. с венгер., Будапешт, 1957, библиогр.; С а-п и н М. Р., Юрина Н. А. и Этин-ген Л. Е. Лимфатический узел (структура и функции). М., 1978, библиогр.; Транспортная функция лимфы в животном организме, под ред. X. X. Айнсойа, с. 5, Таллин, 1973; С о иг t ice F. С. Lymph and plasma proteins, barriers to their movement throughout the extracellular fluid, Lymphology, v. 4, p. 9, 1971, bibliogr.; Yoffey J. M. a. Courtice F. C. Lymphatics, lypmh and the lymphomyeloid complex, L. — N. Y., 1970.

В. И. Курочкин.

Источник