В тонкой кишке в лимфу всасываются

Оглавление темы “Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварение в толстом кишечнике.”:

1. Пищеварение в тонком кишечнике. Секреторная функция тонкой кишки. Бруннеровы железы. Либеркюновы железы. Полостное и мембранное пищеварение.

2. Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

3. Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

4. Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

5. Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

6. Пищеварение в толстом кишечнике. Перемещение химуса ( пищи ) из тощей кишки в слепую. Бисфинктерный рефлекс.

7. Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

8. Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

9. Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

10. Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

11. Иммунная система пищеварительного тракта.

12. Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

Общая характеристика процессов всасывания в пищеварительном тракте были изложены в первых темах раздела.

Тонкая кишка является основным отделом пищеварительного тракта, где осуществляется всасывание продуктов гидролиза пищевых веществ, витаминов, минеральных веществ и воды. Высокая скорость всасывания и большой объем транспорта веществ через слизистую оболочку кишки объясняются большой площадью ее соприкосновения с химусом за счет наличия макро- и микроворсинок и их сократительной активности, густой сети капилляров, расположенных под базальной мембраной энтероцитов и имеющих большое количество широких пор (фенестров), через которые могут проникать крупные молекулы.

Через поры клеточных мембран энтероцитов слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки вода легко проникает из химуса в кровь и из крови в химус, так как ширина этих пор равна 0,8 нм, что значительно превышает ширину пор в других отделах кишечника. Поэтому содержимое кишки изотонично плазме крови. По этой же причине в верхних отделах тонкого кишечника всасывается основное количество воды. При этом вода следует за осмотически активными молекулами и ионами. К их числу относятся ионы минеральных солей, молекул моносахаридов, аминокислот и олигопептидов.

С наибольшей скоростью всасываются ионы Na+ (около 500 м/моль за сутки). Существует два пути транспорта ионов Na+ — через мембрану энтероцитов и по межклеточным каналам. В цитоплазму энтероцитов они поступают в соответствии с электрохимическим градиентом. А из энтероцита в интерстиций и кровь Na+ транспортируется с помощью Na+/K+-Hacoca, локализованного в базолатеральной части мембраны энтероцитов. Помимо Na+ по межклеточным каналам по механизму диффузии всасываются ионы К+ и Сl. Высокая скорость всасывания Сl обусловлена тем, что они следуют за ионами Na+.

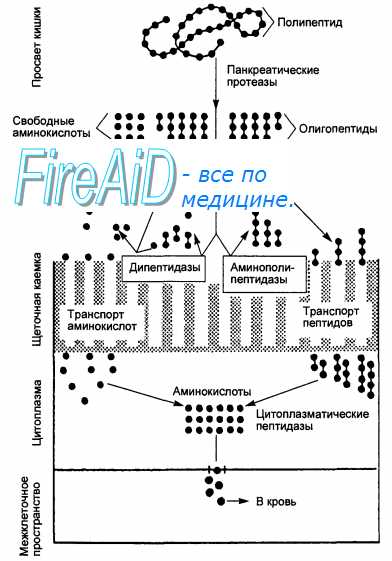

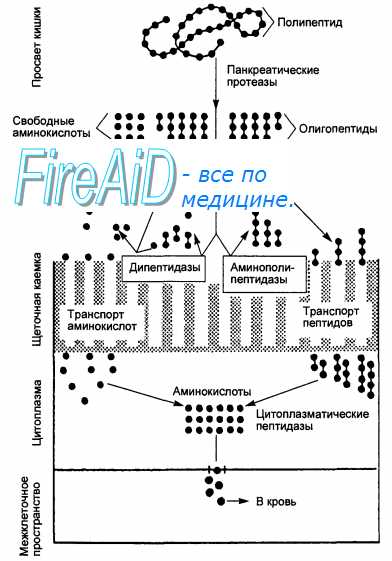

Рис. 11.14. Схема переваривания и всасывания белков.

Дипептидазы и аминопептидазы мембраны микроворсинок энтероцита расщепляют олигопептиды до аминокислот и мелких осколков белковой молекулы, которые транспортируются в цитоплазму клетки, где цитоплазматические пептидазы завершают процесс гидролиза. Аминокислоты через базальную мембрану энтероцита поступают в межклеточное пространство, а затем — в кровь.

Транспорт HCO3 сопряжен с транспортом Na+. В процессе его всасывания в обмен на Na+ энтероцит секретирует в полость кишки Н+, который, взаимодействуя с НСО3, образует Н2С03. Н2С03 под влиянием фермента карбоангидразы превращается в молекулу воды и С02. Двуокись углерода всасывается в кровь и удаляется из организма с выдыхаемым воздухом.

Всасывание ионов Са2+ осуществляет специальная транспортная система, которая включает Са2+-связывающий белок щеточной каймы энтероцита и кальциевый насос базолатеральной части мембраны. Этим и объясняется относительно высокая скорость всасывания Са2+ (в сравнении с другими двухвалентными ионами). При значительной концентрации Са2+ в химусе объем его всасывания возрастает за счет механизма диффузии. Всасывание Са2+ усиливается под влиянием паратгормона, витамина D и желчных кислот.

Всасывание Fe2+ осуществляется с участием переносчика. В энтероците Fe2+ вступает в соединение с апоферритином, образуя ферритин. В составе ферритина железо и используется в организме. Всасывание ионов Zn2+ и Мg+ происходит по законам диффузии.

При высокой концентрации моносахаридов (глюкозы, фруктозы, галактозы, пентозы) в химусе, заполняющем тонкую кишку, они всасываются по механизму простой и облеченной диффузии. Механизм всасывания глюкозы и галактозы является активным натрий-зависимым. Поэтому при отсутствии Na+ скорость всасывания этих моносахаридов замедляется в 100 раз.

Продукты гидролиза белков (аминокислоты и трипептиды) всасываются в кровь в основном в верхнем отделе тонкого кишечника — двенадцатиперстной и тощей кишке (около 80—90 %). Главный механизм всасывания аминокислот — активный натрийзависимый транспорт. Меньшая часть аминокислот всасывается по механизму диффузии. Процессы гидролиза и всасывания продуктов расщепления белковой молекулы тесно связаны. Небольшое количество белка всасывается без расщепления до мономеров — путем пиноцитоза. Так из полости кишки поступают в организм иммуноглобулины, ферменты, а у новорожденного — белки, содержащиеся в грудном молоке.

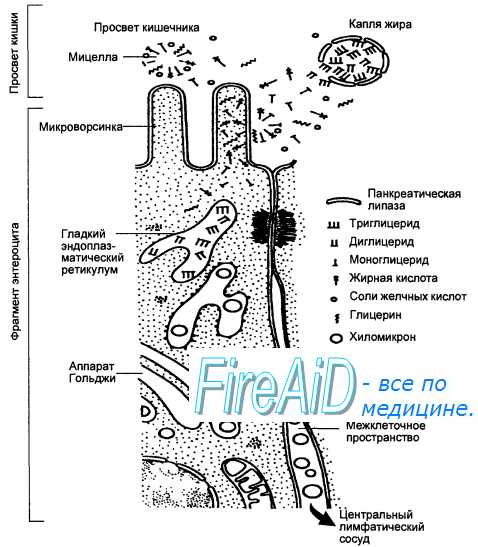

Рис. 11.15. Схема переноса продуктов гидролиза жиров из просвета кишки в цитоплазму энтероцита и в межклеточное пространство.

Из продуктов гидролиза жиров (моноглицеридов, жирных кислот и глицерина) в гладком эндоплазматическом ретикулуме ресинтезируются триглицериды, а в гранулярном эндоплазма-тическом ретикулуме и аппарате Гольджи формируются хиломикроны. Хиломикроны через латеральные участки мембраны энтероцита поступают в межклеточное пространство, а затем — в лимфатический сосуд.

Процесс всасывания продуктов гидролиза жиров (моноглицериды, глицерин и жирные кислоты) осуществляется в основном в двенадцатиперстной и тощей кишке и отличается существенными особенностями.

Моноглицериды, глицерин и жирные кислоты взаимодействуют с фосфолипидами, холестерином и солями желчных кислот, образуя мицеллы. На поверхности микроворсинок энтероцита липидные компоненты мицеллы легко растворяются в мембране и проникают в его цитоплазму, а соли желчных кислот остаются в полости кишки. В гладком эндоплазматическом ретикулуме энтероцита происходит ресинтез триглицеридов, из которых в гранулярном эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи с участием фосфолипидов, холестерина и гликопротеинов образуются мельчайшие капельки жира (хиломикроны), диаметр которых равен 60—75 нм. Хиломикроны скапливаются в секреторных везикулах. Их мембрана «встраивается» в латеральную мембрану энтероцита, и через образовавшееся отверстие хиломикроны поступают межклеточные пространства, а затем в лимфатический сосуд (рис. 11.15).

– Также рекомендуем “Пищеварение в толстом кишечнике. Перемещение химуса ( пищи ) из тощей кишки в слепую. Бисфинктерный рефлекс.”

Источник

Оглавление темы “Функция всасывания кишечника. Пищеварение в ротовой полости и функция глотания.”: Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.Всасывание — это совокупность физиологических и физико-химических процессов транспорта питательных веществ, минеральных соединений и витаминов из полости пищеварительного тракта во внутреннюю среду организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость). Всасывание веществ осуществляется на всем протяжении пищеварительного тракта. Но интенсивность этого процесса в разных ее отделах не одинакова. В ротовой полости всасывание компонентов пищи осуществляется в ничтожно малых объемах. Практическое значение имеет всасывание лишь некоторых лекарственных веществ (например, нитроглицерина, валидола). В желудке всасывается небольшое количество воды, минеральных солей, аминокислот, глюкозы. В значительном количестве из желудка всасывается алкоголь. Основным местом всасывания питательных веществ, минеральных солей и воды является слизистая оболочка тонкого кишечника. В толстом кишечнике всасываются вода, некоторые минеральные соли и продукты микробного гидролиза компонентов пищи. Слизистая оболочка тонкого кишечника представляет собой специализированный орган всасывания. За счет складок, ворсинок и микроворсинок ее всасывательная поверхность возрастает в 300— 500 раз (в сравнении с ее площадью без учета перечисленных анатомо-гистологических образований) и составляет у человека около 200 м2. На 1 мм2 слизистой оболочки приходится от 30 до 40 ворсинок. На апикальной мембране энтероцита, обращенной в полость кишки, обнаружено от 1700 до 4000 микроворсинок. У взрослого человека имеется около 1010 энтероцитов. Следовательно, на 1 мм2 слизистой оболочки кишки приходится 50—100 млн. микроворсинок. Высокая интенсивность всасывания из тонкой кишки тесно сопряжена с высокой эффективностью гидролиза пищевых веществ, обусловленной механизмом мембранного пищеварения и пространственной близостью встроенных в мембрану энтероцита молекул ферментов и транспортных систем продуктов гидролиза.

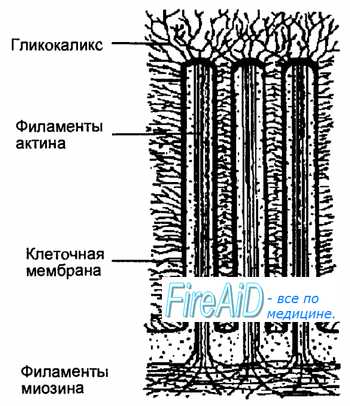

Процессу всасывания способствует взаимодействие филаментов белка актина микроворсинки с филаментами белка миозина щеточной каймы энтероцита (рис. 11.4). В процессе гидролиза высокомолекулярных веществ и последующего всасывания продуктов гидролиза принимает участие гликокаликс на поверхности мембраны микроворсинки. Гликокаликс состоит из мукополисахаридных нитей, образующих слой толщиной около 0,1 мкм. Нити связаны друг с другом кальциевыми мостиками и образуют сеть, которая выполняет роль молекулярного сита, препятствующего проникновению к мембране микроворсинки высокомолекулярных веществ. Гликокаликс удерживает на поверхности кишечного эпителия слой слизи и образует единый комплекс, который адсорбирует из содержимого кишки гидролитические ферменты, продолжающие полостной гидролиз на поверхности энтероцита. На мембране микроворсинки процесс деполимеризации молекул пищевых веществ завершается. Образовавшиеся мономеры через мембрану микроворсинки поступают в энтероцит. В транспорте питательных веществ в энтероцит важную роль играют микроциркуляторная система ворсинок и их сократительная деятельность. Сеть капилляров располагается непосредственно под базальной мембраной энтероцитов. Это способствует транспорту веществ через мембрану энте-роцита в кровь. Эндотелий капилляров имеет большое количество фенестр значительного размера (45—67 нм), через которые из межклеточных пространств в кровь проникают крупные молекулы и надмолекулярные структуры. При сокращении мускулатуры ворсинки из нее выжимается лимфа в более крупные лимфатические сосуды, а во время ее расслабления создается присасывающий эффект, так как возврату лимфы препятствуют клапаны лимфатических сосудов. Снижение давления в лимфатическом сосуде ворсинки способствует транспорту веществ из энтероцитов и межклеточных пространств между ними. – Также рекомендуем “Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.” |

Источник

Физиология всасывания в кишечнике. Всасывающая поверхность тонкой кишки

а) Основные принципы гастроинтестинального всасывания. Вероятно, читатель уже знаком с основными принципами транспорта веществ через клеточную мембрану. В следующей статье представлены примеры специального использования этого транспортного процесса во время желудочно-кишечного всасывания.

б) Анатомические основы всасывания. Общее количество жидкости, которое ежесуточно всасывает кишечник, эквивалентно сумме потребляемой жидкости (около 1,5 л) плюс количество выделяемых желудочно-кишечных секретов (около 7 л), что в сумме составляет от 8 до 9 л. Около 1,5 л этой жидкости всасывается в тонком кишечнике и только 1,5 л проходит ежедневно через илеоцекальный клапан в толстый кишечник.

Всасывание в желудке очень ограничено из-за отсутствия нужного типа ворсинок с характерной всасывающей мембраной, а также из-за плотных контактов между эпителиальными клетками. В небольших количествах могут всасываться только некоторые высокожирорастворимые вещества (алкоголь и отдельные лекарства, например аспирин).

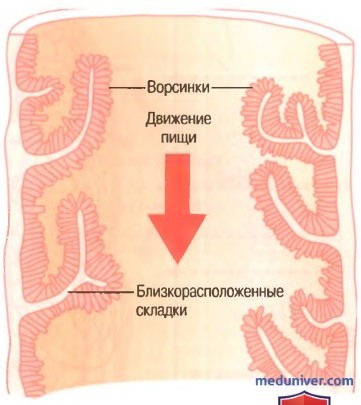

в) Всасывательная поверхность ворсинок слизистой тонкого кишечника. На рисунке ниже показана всасывательная поверхность слизистой тонкого кишечника и продемонстрированы множественные складки, которые обозначены как близкорасположенные маленькие складки (или складки Керкринга). Складки увеличивают область всасывательной поверхности слизистой в 3 раза. Почти на всем протяжении кишечника они расположены кругообразно и особенно хорошо развиты в двенадцатиперстной и тощей кишках, где обычно выступают в просвет на 8 мм.

Продольный разрез тонкого кишечника, показывающий близкорасположенные складки, покрытые ворсинками

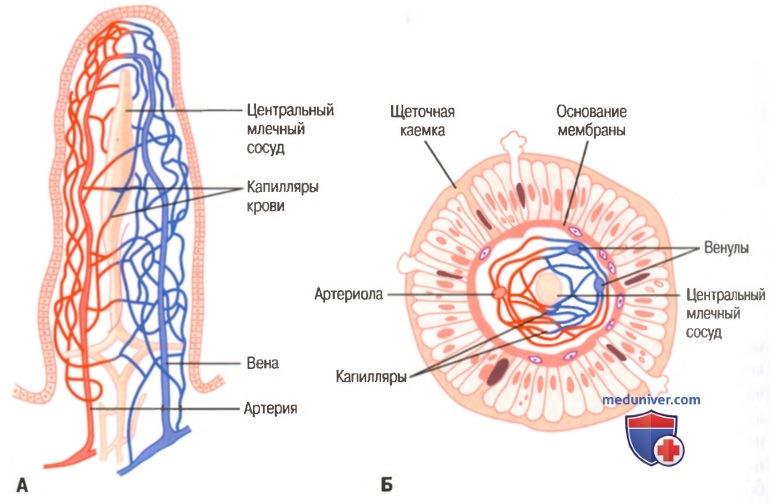

Функциональная организация ворсинок.

А. Продольный разрез.

Б. Поперечный разрез, показывающий основание мембраны под эпителиальными клетками и щеточную каемку в других окончаниях этих клеток

Также на всем протяжении эпителиальной поверхности тонкого кишечника вниз по направлению к илеоцекальному клапану расположены маленькие ворсинки. Они выступают над поверхностью слизистой на 1 мм (для облегчения понимания просим вас изучить рисунки выше). Ворсинки верхнего отдела тонкого кишечника расположены так тесно друг к другу, что в большинстве областей они соприкасаются, а в дистальном отделе тонкого кишечника ворсинки размещены менее плотно. Наличие ворсинок на слизистой поверхности позволяет увеличивать общую всасывательную поверхность более чем в 10 раз.

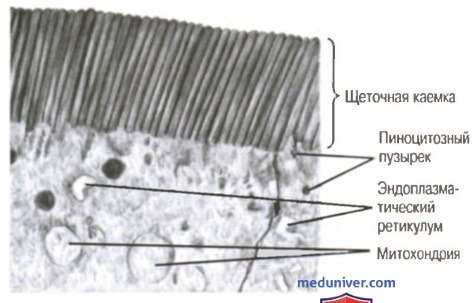

Каждая ворсинка каждой кишечной эпителиальной клетки содержит щеточную каемку, состоящую из 1000 микроворсинок шириной 1 мкм и диаметром 0,1 мкм, которые выступают в кишечный химус. Это повышает поверхность соприкосновения с кишечным содержимым более чем 20 раз. Электронно-микрограмма этих микроворсинок показана на рисунке ниже.

Щеточная каемка гастроинтестинальной эпителиальной клетки, на которой видны пиноцитозный пузырек, митохондрии и эндоплазматический ретикулум, расположенные непосредственно под щеточной каемкой

Таким образом, комбинация складок Керкринга, ворсинок и микроворсинок увеличивает общую всасывающую поверхность слизистой, вероятно, в 1000 раз, делая поверхность тонкого кишечника равной 250 м или более, соизмеримой с поверхностью теннисного корта.

На рисунке выше представлен продольный разрез общего строения ворсинки, где подчеркивается:

(1) выгодное расположение сосудистой системы для всасывания жидкости и растворенных веществ в портальный кровоток;

(2) расположение центрального млечного лимфатического сосуда для всасывания в лимфу.

На рисунках выше показан поперечный разрез ворсинки и множество пиноцитозных пузырьков, которые являются участками складчатой мембраны энтероцита, формирующей пузырьки с всосавшейся и включенной в них жидкостью. Посредством пиноцитоза всасывается небольшое количество веществ.

От тела эпителиальной клетки в каждую микроворсинку щеточной каемки простираются многочисленные актиновые нити, которые ритмически сокращаются, вызывая продолжительные движения микроворсинок, постоянно сохраняя их доступными для новых порций кишечной жидкости.

– Также рекомендуем “Всасывание воды в тонком кишечнике. Физиология всасывания ионов в кишечнике”

Оглавление темы “Всасывание в кишечнике. Нарушения пищеварения”:

1. Физиология всасывания в кишечнике. Всасывающая поверхность тонкой кишки

2. Всасывание воды в тонком кишечнике. Физиология всасывания ионов в кишечнике

3. Регуляция всасывания натрия и хлора в кишечнике. Секреция бикарбоната в кишечнике

4. Всасывание углеводов в кишечнике. Всасывание белков в кишечнике

5. Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

6. Бактериальная деятельность в толстой кишке. Паралич механизма глотания

7. Ахалазия пищевода. Нарушения функции желудка – гастрит

8. Желудочная атрофия. Пептическая язва

9. Физиология образования пептической язвы. Методы лечения пептической язвы

10. Нарушения переваривания пищи в тонком кишечнике. Нетропическая спру

Источник