В селезенке и лимфатических узлах образуются тромбоциты

Оглавление темы “Селезенка. Лимфатические узлы. Стадии иммунного ответа. Формы иммунного ответа. Воспаление. Механизмы, контролирующие иммунную систему.”: Селезенка. Функции селезенки. Лимфатические узлы. Функции лимфатических узлов.Селезенка выполняет функции фильтра крови, удаляющего из крови попадающие туда чужеродные частицы и молекулы, а также состарившиеся эритроциты.

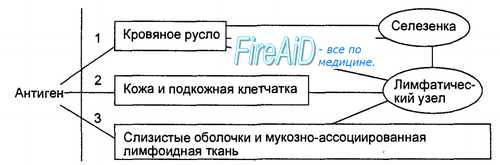

В селезенке имеются Т- и В-зоны, заселенные преимущественно Т- или В-лимфоцитами. В качестве одного из периферических органов иммунной системы селезенка является местом: Селезенка является местом специфического иммунного ответа на антигены, циркулирующие в крови, а в лимфатических узлах разыгрываются процессы специфического иммунного ответе на антигены, попадающие через лимфу (рис. 8.5). Лимфатические узлыЛимфатические узлы функционируют в качестве своеобразных фильтров лимфы, задерживая микроорганизмы, попавшие в лимфу. В качестве периферических органов иммунной системы лимфатические узлы являются местом:

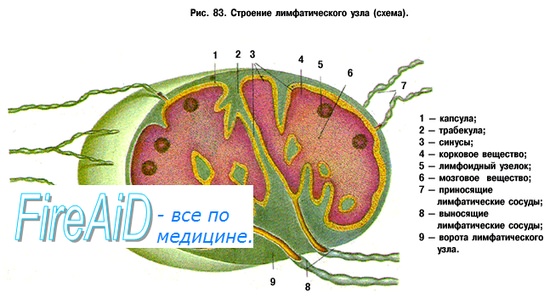

Один лимфатический узел имеет массу около 1 г. Каждый час из лимфоузла выходит в лимфу количество лимфоцитов, эквивалентное его утроенной массе. Большая часть (90 %) клеток в этой эфферентной лимфе представляют собой лимфоциты, покинувшие кровяное русло на территории этого лимфатического узла. Среди клеток лимфатического узла около 10 % составляют макрофаги и около 1 % — дендритные клетки. В кортикальном (наружном) слое лимфатического узла преобладают скопления лимфоцитов. В мозговом (внутреннем) слое лимфатического узла лимфоциты содержатся в сочетании с макрофагами (около 10 %) и дендритными клетками (около 1 %), которые выполняют функцию представления антигенов Т-лимфоцитам и продуцируют цитокины. В пределах лимфатического узла происходит свободная циркуляции лимфоцитов между лимфой, кровью и лимфоидной тканью. При развитии специфического иммунного ответа в мозговом слое лимфатических узлов накапливаются образовавшиеся из В-лимфоцитов плазматические клетки, продуцирующие и секретирующие соответствующие антигену по специфичности антитела —иммуноглобулины. Строго определенное взаимное расположение Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток в лимфатических узлах обеспечивает последовательное развитие стадий иммунного ответа: представления антигена, его распознавания Т-клеточными рецепторами, активации процессов пролиферации и дифференцировки (созревания) лимфоцитов. В результате в лимфатических узлах формируются зрелые Т-лимфоциты, которые принимают участие в защитных реакциях. Там же формируются клоны долгоживущих Т- и В-лимфоцитов, обеспечивающих поддержание иммунологической памяти о встрече с конкретным антигеном. – Также рекомендуем “Мукозно-ассоциированная лимфоидная ткань. Лимфоидная ткань слизистых оболочек.” |

Источник

Общеизвестно, что основными клетками крови являются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Приглядимся к ним поближе.

Эритроциты — строение и функции

Эритроциты — это основная часть состава клеток крови. Количество их у здоровых людей колеблется от 4,5 до 5,5 миллиона в 1 куб.мм. Если расположить их все в одну линию, то она протянется на 187000 км, более чем в 4,5 раза больше земного экватора. Ежесекундный распад 10 миллионов эритроцитов возмещается поступлением в кровь такого же их количества из кроветворных органов.

Эритроциты человека — безъядерные тельца, похожие на двояковогнутые диски, с диаметром, равным в среднем 7 микронам (0,007 мм).

По современным представлениям эритроцит имеет губчатую структуру, пропитанную гемоглобином — носителем кислорода. В составе эритроцитов его более 90%.

Из гемоглобина и кислорода (Нв) образуется непрочный оксигемоглобин. Именно из-за него кровь такого цвета. Основная часть его состава белковая — глобин и небелковая — гем. Успехи современной биохимии позволили изучить этапы его образования, очень сложного и многоступенчатого. Гем способствует гемоглобину “рыхло” соединяться с кислородом, этим он обязан железу, которое присутствует в нем.

Связи кислорода и гемоглобина целиком зависит от содержания (концентрации, или «напряжения») этого газа в окружающей среде. Если раствор гемоглобина окружен воздухом, содержащим 20% кислорода, то гемоглобин почти полностью насытится кислородом, т. е. превратится в оксигемоглобин.

Но если его поместить в безвоздушное пространство или атмосферу азота, то кислород полностью отщепится и гемоглобин окажется восстановленным.

Как эритроциты переносят гемоглобин в организме

Проходя через капилляры легких, где имеется наибольшее напряжение кислорода, гемоглобин крови целиком насыщается кислородом. Этот процесс совершается по законам диффузии газов.

Затем оксигемоглобин переносится в капилляры других тканей организма, где напряжение кислорода очень низкое благодаря чему он легко отделяется от гемоглобина. Освободившийся кислород используется клетками для поддержания их энергетического обмена.

Отечественный ученый П. А. Коржуев на примерах особей животного мира различного уровня развития показал, что расстановка разных видов животных в эволюционном ряду зависит от обеспеченности их гемоглобином (следовательно, и кислородом).

- Так, например, у рыб на килограмм веса тела гемоглобина сравнительно немного;

- У земноводных (следующая ступень развития) немного больше;

- Еще больше его у птиц и т. д.

- Самое большое его количество содержит кровь млекопитающих.

Что происходит с погибшими эритроцитами

Основная задача эритроцитов — переноска кислорода. Они обладают минимальным обменом веществ. В среднем они живут 100—120 дней. Старея, эритроциты подвергаются распаду: в конце своей жизни в селезенке, и печени приклеиваются к особым клеткам на стенках сосудов.

Такие клетки обладают способностью захватывать различные высокомолекулярные и чужие частицы, попадающие в кровь. Этот процесс поглощения (фагоцитоз) распространяется также и на состарившиеся эритроциты, которые для организма стали уже чужеродными.

Непосредственное отношение к процессу кроворазрушения имеет селезенка. Этот орган — «губчатый мешок» из очень рыхлой ткани, переполненной кровью, способен разрушать красные кровяные тельца, что дало повод уже давно называть ее «кладбищем» этих клеток. (По некоторым данным, свыше 70% всех эритроцитов, закончивших свой жизненный цикл, оказываются именно в ней).

Следует отметить, что у здорового человека селезенка разрушает лишь старые или случайно поврежденные красные тельца. Каков же механизм освобождения крови от тех из них, что уже отжили или повреждены? Это удалось открыть с помощью интересных опытов на животных с использованием современной электронной микроскопии.

Крысам вводили токсические для эритроцитов вещества и наблюдали прохождение их через стенку сосудов селезенки. Нормальные клетки легко фильтруются через сосудистые поры: при прохождении через них «гибкие» эритроциты меняют свою форму и проскальзывают в общем токе крови.

Но, старея или повреждаясь, становясь менее эластичными они больше неспособны проникать через капилляры, фильтруются в селезенке и поглощаются (фагоцитоз) ретикуло-эндотелиальными клетками. При распаде в печени эритроцитов образуется пигмент билирубин, который в кишечнике, под влиянием микробов подвергается дальнейшему химическому превращению.

При этом образуется пигмент стеркобилин, который окрашивает кал таким коричневым цветом. Количество этого пигмента в кале говорит об объемах распадающихся эритроцитов.

Нормы эритроцитов по полу и возрасту

| Пол, возраст | Норма, клеток/л |

| У взрослых мужчин | 3.9•10 12 –5,5•10 12 |

| У взрослых женщин | 3,9•10 12 –4,7•10 12 |

| В пуповинной крови плода | 3,9•10 12 –5,5•10 12 |

| 1-3 дня от рождения | 4,0•10 12 –6,6•10 12 ретикулоциты — 3–51% |

| 7 дней | 3,9•10 12 –6,3•10 12 |

| 14 дней | 3,6•10 12 –6,2•10 12 |

| 30 дней | 3,0•10 12 –5,4•10 12 |

| 60 дней | 2,7•10 12 –4,9•10 12 |

| 6 месяцев | 3,1•10 12 –4,5•10 12 ретикулоциты — 3–15% |

| до 12 лет | 3,5•10 12 –5,0•10 12 ретикулоциты — 3–12% |

| Девочки-подростки 13–19 лет | 3,5•10 12 –5,0•10 12 ретикулоциты 2-11% |

| Мальчики-подростки 13–16 лет | 4,1•10 12 –5,5•10 12 ретикулоциты 2-11% |

| 16 — 19 лет | 3,9•10 12 –5,6•10 12 |

| Пожилые люди | 4,0•10 12 |

| Беременные | 3,5•10 12 –5,6∙10 12 ретикулоциты — примерно 1% |

Что происходит с железом, накопившемся в эритроцитах

Сейчас сложилось твердое убеждение, что железо, освободившееся при гибели эритроцитов, полностью используется для построения его новых молекул, предварительно отложившись в печени и селезенке в резерве. Из резерва оно в костном мозге принимает участие в гемоглобинообразовании.

Помимо использования резервного железа, открыт механизм непосредственной утилизации гемоглобинового железа кроветворными клетками.

Здоровый человек ежесуточно при распаде эритроцитов теряет 20—30 мг железа, что равно суточной потребности. 90% этого железа вновь идет на построение нового гемоглобина в процессе созревания новых эритроцитов. Потери железа организмом ничтожны.

Лейкоциты — строение и функции

Лейкоциты — вторая основная составляющая крови, имеют ядро, протоплазму, или цитоплазму (от «цито» — клетка). Отдельные из них способны активно двигаться, наподобие простейших организмов, например, амеб.

В крови человека содержится в 1000 раз меньше лейкоцитов, чем эритроцитов.

Виды лейкоцитов

Лейкоциты бывают зернистыми и незернистыми. Зернистые лейкоциты или гранулоциты имеют протоплазму нагруженную зернами. Незернистые лейкоциты или агранулоциты зерен не содержат или содержат очень мало.

Незернистые и зернистые лейкоциты отличаются друг от друга несколькими признаками:

- способностью восприятия клетками кислых и щелочных красок;

- отсутствием или наличием зерен в цитоплазме;

- отличием в строении ядра;

- формой.

Так, например, цитоплазма эозинофила в окрашенном мазке содержит крупную зернистость, напоминающую кетовую икру, а базофильные лейкоциты имеют зерна, окрашивающиеся в фиолетово-синий цвет.

Ядра различных клеток имеют своеобразную форму, позволяющую отличать одни от других. Ядро зрелого нейтрофила, например, состоит из сегментов, соединенных между собой мостиками, а у лимфоцита ядро круглое и занимает большую часть клетки.

Защитная функция лейкоцитов

Некоторые формы лейкоцитов (прежде всего нейтрофилы и моноциты) поразительно способны к фагоцитозу, т. е. к поглощению и перевариванию различных микробов; простейших организмов, отживших клеток и всяких чужеродных веществ, попадающих в организм.

Присущая лейкоцитам защитная функция проявляется лишь после выхода из кровеносных сосудов. При кровотоке лейкоциты обволакивают внутренние стены капилляров и во множестве уходят из сосудов, протискиваясь между эндотелиальными клетками. При своем следовании они обнаруживают и переваривают в себе микробы и различные инородные тела.

Процесс движения лейкоцитов из сосудов в ткани совершается при посредстве вытягивания протоплазмы и образования ее выростов — так называемых ложноножек (псевдоподий). Лейкоциты активно проходят через неповрежденные стенки сосудов, легко проникают через оболочки (мембраны), двигаются в соединительной ткани.

Роль эозинофилов и базофилов остается еще недостаточно изученной. Больше сведений мы имеем в отношении лимфоцитов. Они образуются в лимфатических узлах, разбросанных по всему организму и в селезенке. (Количество лимфоидной ткани составляет около 1% веса тела!) Изучение продолжительности жизни лимфоцитов с использованием радиоактивной метки доказало, что они циркулируют в крови 100—200 дней, и лишь небольшая их часть исчезает из кровяного русла через 3—4 дня.

Есть основания считать, что лимфоциты участвуют в формировании иммунной системы организма и, таким образом, очень важны в процессах борьбы с микробами и действием их токсинов.

Нормы лейкоцитов по полу и возрасту

| Пол, возраст | Норма, единиц на литр (Ед/л) |

| Малыши до 3-х дней | 7 – 32 × 109 |

| До 1 года | 6 – 17,5 × 109 |

| 1-2 года | 6 – 17 × 109 |

| 2-6 лет | 5 – 15,5 × 109 |

| 6-16 лет | 4,5 – 13,5 × 109 |

| 16-21 год | 4,5 – 11 × 109 |

| Взрослые мужчины | 4,2 – 9 × 109 |

| Взрослые женщины | 3,98 – 10,4 × 109 |

| Пожилые мужчины | 3,9 – 8,5 × 109 |

| Пожилые женщины | 3,7 – 9 × 109 |

Тромбоциты — строение и функции

В крови есть еще третий форменный элемент—тромбоциты (кровяные пластинки).

Тромбоциты, как бы осколки протоплазмы производящих их гигантских клеток костного мозга — мегакариоцитов. Оказывается, что из одного мегакариоцита может образоваться до 400 пластинок. В 1 мм3 крови их насчитывается 250—400 тыс.

Размер кровяных пластинок очень мал — от 2 до 5 микрон. Они формой круглые или овальные, не имеют ядра. Сроки пребывания их в крови от 3 до 5 дней.

Клетки эти играют огромную роль в процессах свертывания крови и занимают ключевую позицию в процессе остановки кровотечения.

Основное, значимое свойство тромбоцитов — прилипать и покрывать чужеродную поверхность. Они при этом становятся больше размером и растягиваются принимая звездчатую форму. При повреждении мелких кровеносных сосудов тромбоциты устремляются к месту повреждения, прилипают кучкой и образуют собой тромб закрывающий место дефекта сосуда.

Вокруг него оседают нити фибрина и эритроциты, цвет тромба меняется на красный. Благодаря выпадению фибрина головка тромба плотно фиксируется к поврежденному сосуду и задерживает переход крови из сосуда наружу.

Таким образом, тромбоциты успешно организуют первичный, «пусковой» этап остановки кровотечения при повреждении сосуда. Поэтому при заболеваниях, которым свойственно отсутствие, малое количество или неполноценность тромбоцитов, наблюдаются самопроизвольные кровотечения и кровоизлияния.

Нормы тромбоцитов по полу и возрасту

| Пол, возраст | Норма тромбоцитов, тысяч Ед/мкл |

| У мужчин | 200-400 |

| У женщин | 180-320 |

| У женщин в критические дни | 75-220 |

| У беременных | 100-310 |

| У новорожденных | 100-420 |

| 2 недели -1 год | 150-350 |

| 1 – 5 лет | 180-380 |

| 5 – 7 лет | 180-450 |

Поделиться ссылкой:

Источник

1) Унифицированный метод подсчета эритроцитов:

1. в автоматическом счетчике

2. в камере Горяева

3. фотоколориметрический

4. и в автоматическом счетчике и в камере Горяева

5. нет правильного ответа

2) Источником ошибок при подсчете эритроцитов в камере Горяева могут служить:

1. подсчет клеток ранее, чем через одну минуту после заполнения камеры

2. образование сгустка, поглотившего часть клеток

3. меньшее количество сосчитанных квадратов, гемолиз эритроцитов

4. неправильное притирание покровных стекол

5. все перечисленное

3) Источником ошибок при определении СОЭ могут служить:

1. неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью

2. образование сгустка

3. наклонное положение капилляров в штативе

4. несоблюдение температурного режима

5. все перечисленное

4) К ускорению СОЭ не приводят:

1. повышение содержания фибриногенов

2. повышение содержание глобулиновых фракций

3. изменение в крови содержания гаптоглобулина и альфа-2-макроглобулина

4. нарастание в крови концентрации патологических иммуноглобулинов

5. увеличение концентрации желчных кислот

5) При микросфероцитозе кривая Прайс-Джонса:

1. сдвигается вправо

2. сдвигается влево

3. появляется несколько пиков

4. не меняется

5. все ответы правильны

6) При овалоцитозе и мегалоцитозе изменяются:

1. большой диаметр эритроцитов

2. меньший диаметр эритроцитов

3. разница между большим и малым диаметром

4. оба диаметра

5. все перечисленное верно

7) Наследственные дефекты мембраны эритроцитов приводят к:

1. микросфероцитозу

2. овалоцитозу

3. стоматоцитозу

4. акантоцитозу

5. все перечисленное верно

8) Эритроцитоз, вызванный повышенным образованием эритропоэтина, характерен для:

1. анемий при печеночной недостаточности

2. полицитемии

3. болезни и синдрома Иценко-Кушинга

4. гипергидратации

5. всего перечисленного

9) Для определения количества ретикулоцитов рекомендуется методика окраски:

1. на окрашенном стекле во влажной камере

2. в пробирке

3. после фиксации метиловым спиртом

4. после фиксации формалином

5. в пробирке и на окрашенном стекле во влажной камере

10) Для выявления зернисто-сетчатой субстанции ретикулоцитов рекомендуется краситель:

1. бриллиант – крезиловый синий

2. азур 1

3. азур 2

4. метиленовый синий

5. все перечисленное верно

11) Увеличение количества ретикулоцитов имеет место при:

1. апластической анемии

2. гипопластической анемии

3. гемолитическом синдроме

4. метастазах рака в кость

5. все перечисленное верно

12) Не сопровождается повышением количества ретикулоцитов в периферической крови:

1. гемолитическая анемия

2. 2 постгеморрагическая анемия

3. анемия при лучевой болезни

4. мегалобластные анемии на фоне лечения

5. все ответы правильны

13) Основную массу ретикулоцитов в периферической крови здорового человека составляют:

1. ядерные

2. клубкообразные

3. полносетчатые

4. неполносетчатые

5. пылевидные

14) Ретикулоцитоз не наблюдается при:

1. микросфероцитарной гемолитической анемии

2. талассемии

3. апластической анемии

4. параксизмальной ночной гемоглобинурии

5. всех перечисленных анемиях

15) Для фиксации мазков крови не используют:

1. метиловый спирт

2. фиксатор-краситель Май-Грюнвальда

3. этиловый спирт 96%

4. этиловый спирт 70%

5. фиксатор-краситель Лейшмана

16) Для окраски мазков крови применяются методы:

1. по Нохту

2. по Паппенгейму

3. по Романову

4. все перечисленные методы

5. ни один из перечисленных

17) Гемоглобин можно определять методом:

1. поляриметрии

2. газометрии

3. гемиглобинцианидным

4. всеми перечисленными методами

5. ни один из перечисленных

18) Наиболее точным и практически приемлемым методом определения содержания гемоглобина в крови является:

1. метод Сали

2. метод с 0,5% раствором аммиака по оксигемоглобину

3. гемиглобинцианидным метод

4. по насыщению крови газом (СО, О2)- газометрический метод

5. определения содержания кол-ва железа в молекуле Нb

19) Увеличение гемоглобина в крови наблюдается при:

1. первичных и вторичных эритроцитозах

2. мегалобластных анемиях

3. гемоглобинопатиях

4. гипергидратации

5. все перечисленное верно

20) Под абсолютным количеством лейкоцитов понимают:

1. процентное содержание отдельных видов лейкоцитов в лейкоформуле

2. количество лейкоцитов в 1 л. крови

3. количество лейкоцитов в мазке периферической крови

4. все ответы правильные

5. все ответы неправильные

21) Под “относительным нейтрофилезом” понимают:

1. увеличение процентного содержания нейтрофилов при нормальном абсолютном их количестве

2. увеличение процентного и абсолютного содержания нейтрофилов

3. увеличение их абсолютного числа

4. уменьшение процентного содержания нейтрофилов

5. все ответы неправильные

22) Появление в периферической крови бластов на фоне нормальной лейкоформулы характерно для:

1. мегалобластной анемии

2. заболеваний печени и почек

3. состояния после переливания крови

4. острых лейкозов

5. все перечисленное верно

23) Подсчет клеток в гематологических анализаторах основан на следующем принципе:

1. кондуктометрическом

2. цитохимическом

3. светорассеивания лазерного луча

4. действий клеточных лизатов

5. все перечисленное верно

24) Молекула гемоглобина состоит из:

1. протопорфирина и железа

2. порфирина и железа

3. гема и глобина

4. глобина и железа

5. протопорфирина и глобина

25) Гем представляет собой соединение железа с:

1. протопорфирином

2. копропорфирином

3. белком

4. порфирином и белком

5. протопорфирином и белком

26) Повышение гематокритной величины наблюдается при:

1. эритроцитозах

2. анемиях

3. гипергидротации

4. все перечисленное верно

5. все перечисленное неверно

27) Лейкоцитоз наблюдается при:

1. аплазии и гипоплазии костного мозга

2. гиперспленизме

3. лейкозах

4. лучевой болезни

5. все перечисленное верно

28) Показатель RDW, регистрируемый гематологическими анализаторами, отражает изменение:

1. радиуса эритроцитов

2. количества эритроцитов

3. насыщение эритроцитов гемоглобином

4. различия эритроцитов по объему (анизоцитоз)

5. количества лейкоцитов в крови

29) Подсчет мегакариоцитов костного мозга следует проводить в:

1. камере Горяева

2. камере Фукс-Розенталя

3. любой из перечисленных камер

4. мазке периферической крови

5. счетчиках клеток крови

30) Стволовая кроветворная клетка обладает:

1. полипотентностью – способностью к дифференцировке по различным линиям кроветворения

2. цитохимической инертностью

3. свойством регулировать кроветворение

4. способностью к самоподдержанию

5. всеми перечисленными свойствами

31) Стволовая клетка кроветворения в покое имеет морфологию:

1. малого лимфоцита

2. бластной клетки

3. моноцита

4. фибробласта

5. ни одного из перечисленных

32) К элементам микроокружения костного мозга относятся:

1. ретикулярные клетки

2. макрофаги

3. фибробласты

4. остеобласты и остеокласты

5. все перечисленные клетки

33) Клетки стромы костного мозга выполняют:

1. регуляцию гемопоэза

2. опорную (механоциты)

3. функцию микроокружения

4. трофическую функцию

5. все перечисленное

34) Для эритробластов характерно:

1. изменение цвета цитоплазмы (базофильная, оксифильная) в зависимости от гемоглобинизации

2. отсутствие нуклеол в ядре

3. различный размер клетки, в зависимости от ее зрелости

4. колесовидная структура хроматина ядра с последующей пикнотизацией

5. все перечисленное

35) Среди клеток костно – мозгового пунктата эритробласты составляют в среднем:

1. от 5 до 10%

2. от 10 до 20%

3. от 25 до 30%

4. от 30 до 40%

5. более 40%

36) Лейко-эритробластический индекс это:

1. отношение всех видов костного мозга ко всем клеткам эритроидного ряда

2. отношение зрелых форм лейкоцитов ко всем клеткам эритроидного ряда

3. отношение незрелых лейкоцитов ко всем клеткам эритроидного ряда

4. отношение эритроцитов к лейкоцитам периферической крови

5. все ответы правильны

37) В норме лейко-эритробластический индекс в среднем составляет:

1. 1:1

2. 1:2

3. 3:1

4. 10:1

5. отношение не нормируется

38) Увеличение бластов при клеточном или гиперклеточном костном мозге характерно для:

1. фолиеводефицитной анемии

2. острой кровопотери

3. острого лейкоза

4. инфекционного мононуклеоза

5. всех перечисленных заболеваний

39) Термин “анизоцитоз” означает изменение:

1. формы эритроцитов

2. диаметра эритроцитов

3. интенсивности окраски эритроцитов

4. количества эритроцитов

5. появление ядросодержащих эритроцитов в периферической крови

40) Анизоцитоз эритроцитов наблюдается при:

1. макроцитарных анемиях

2. миелодиспластических синдромах

3. гемолитических анемиях

4. метастазах новообразований в костный мозг

5. всех перечисленных заболеваниях

41) Мегалобластический эритропоэз наблюдается при:

1. кризе аутоиммунной гемолитической анемии

2. беременности

3. В-12-фолиеводефицитной анемии

4. раке желудка

5. всех перечисленных состояниях

42) Клетки мегалобластического ряда отличаются от клеток эритробластического ряда:

1. большим размером

2. отсутствием радиальной исчерченности ядра

3. обильной цитоплазмой

4. ранней гемоглобинизацией цитоплазмы

5. всеми перечисленными признаками

43) Гранулоциты образуются в:

1. селезенке

2. костном мозге

3. лимфатических узлах

4. селезенке и лимфатических узлах

5. печени

44) Тромбоциты образуются в:

1. селезенке

2. костном мозге

3. лимфатических узлах

4. все ответы правильные

5. правильного ответа нет

45) Повышенное количество сидероцитов в периферической крови и сидеробластов в костном мозге обнаруживается при:

1. приеме противотуберкулезных препаратов

2. отравлении свинцом

3. железодефицитных анемиях

4. миеломной болезни

5. гемолитической анемии

46) В основу работы большинства гематологических анализаторов положены:

1. метод Культера

2. кондуктометрический метод

3. импеданстный метод

4. все выше перечисленные методы являются синонимами

5. у каждой фирмы свой метод

47) Абсолютное увеличение количества базофилов в периферической крови характерно для:

1. острых лейкозов

2. хронических миелопролиферативных заболеваний

3. аллергических состояний

4. лечения эстрогенами

5. все перечисленное верно

48) Абсолютный нейтрофилез характерен для:

1. апластической анемии

2. лечения цитостатиками

3. сепсиса

4. хронических бактериальных инфекций

5. все перечисленное верно

49) Относительный лимфоцитоз наблюдается при:

1. токсоплазмозе

2. хроническом миелолейкозе

3. приеме кортикостероидов

4. вторичных иммунодефицитах

5. злокачественных новообразованиях

50) Абсолютный моноцитоз характерен для:

1. бактериальных инфекций

2. заболеваний, вызванных простейшими

3. коллагенозов

4. моноцитарного и миеломоноцитарного лейкозов

5. все перечисленное верно

Источник