В селезенке и лимфатических узлах образуется

Т- и В-лимфоциты, которые покидают соответственно вилочковую железу и костный мозг, находятся на ранней стадии иммунологического созревания. Когда антигенпрезентирующие клетки представляют антиген этим Т- и В-клеткам в первый раз, например, в лимфатическом узле или селезенке, лимфоциты трансформируются в Т- или В-иммунобласты.

Иммунобласты являются самыми крупными лимфоидными клетками. Они имеют светлое ядро с тонкоструктурированным хроматином и крупными одиночными ядрышками. Цитоплазма иммунобластов выглядит как широкий базофильный ободок. Т-иммунобласты либо выполняют свою эффекторную Т-клеточную функцию и погибают, либо становятся Т-клетками памяти. Клетки последнего типа более сильно и интенсивно отвечают на стимуляцию при контакте с тем же самым антигеном.

В-иммунобласты превращаются в плазматические клетки, проходя перед этим стадию плазмоцитоидных клеток. Первоначально плазмоцитоидные клетки имеют морфологические признаки, промежуточные между малыми лимфоцитами и зрелыми плазматическими клетками, на этой стадии они секретируют преимущественно IgM. При развитии размер клеток увеличивается, и они приобретают черты типичных плазматических клеток, продуцирующих иммуноглобулины различных классов.

Плазматические клетки крупнее, чем лимфоциты. Они имеют эксцентрично расположенное круглое ядро. Цитоплазма плазматических клеток строго базофильна, за исключением светлой перинуклеарной зоны, занятой комплексом Гольджи. При первичном иммунном ответе плазмоцито-идные лимфоциты преобладают, а ассоциированная с ними продукция иммуноглобулинов невелика.

Пути созревания В-лимфоцитов в лимфатическом узле после выхода из костного мозга

В лимфатических узлах и других лимфоидных органах, прежде всего селезенке, в ответ на антигенную стимуляцию Т-зависимыми антигенами образуются зародышевые центры. Первоначально В-клетки, из которых формируется зародышевый центр, получают активирующий сигнал вне фолликулов, в Т-клеточных зонах от интердигитальных дендритных клеток и Т-хелперов. Каждый фолликул колонизируют в среднем три В-клеточных бласта. Эти бласты подвергаются массивной клональной экспансии, и в них активизируется механизм соматических гипермутаций, который действует на вариабельные области генов иммуноглобулинов.

Зрелые зародышевые центры разделены на темную и светлую зоны. Темную зону занимают пролиферирующие бласты, называемые центробластами, затем из них формируются центроциты, которые не находятся в митотическом цикле и вытесняются в светлую зону. Два типа этих лимфоидных клеток известны как клетки фолликулярных центров. Центробласты — крупные клетки, но обычно мельче иммунобластов.

Светлая зона содержит сеть фолликулярных дендритных клеток, которые имеют способность поглощать и процессировать (обрабатывать) антиген. Антигенные детерминанты могут удерживаться на поверхности дендритных клеток более года или в форме иммунного комплекса, или в нативном необработанном виде. Антиген может также поглощаться В-клетками, которые могут процессировать его и представлять Т-клеткам.

Центроциты селектируются по их способности взаимодействовать с антигеном, удерживаемым дендритными клетками. Для центроцитов характерна высокая смертность путем апоптоза. Перекрестное связывание иммуноглобулиновых рецепторов со специфическим антигеном при одновременном проведении сигнала через рецептор CD40 отменяет апоптоз центроцитов. После получения сигналов через перечисленные рецепторы на центроцитах увеличивается экспрессия поверхностных иммуноглобулинов, и они приобретают характеристики В-клеток памяти.

Зародышевые центры сохраняются около трех недель после иммунизации, а после этого В-бласты памяти продолжают пролиферировать в фолликулах в течение месяцев, пока длится Т-зависимый антительный ответ. Эти клетки, вероятно, являются источником и плазматических клеток, и клеток памяти, необходимых для поддержания долгосрочной продукции антител и иммунологической памяти после первых трех недель Т-зависимого антительного ответа.

Описанные на нашем сайте реактивные лимфоидные клетки встречаются главным образом в лимфоидных тканях, их также можно увидеть в крови при инфекционном мононуклеозе и других вирусных инфекциях, а также у больных неходжкинскими лимфомами (в случае лейкемизации).

– Также рекомендуем “Гематология: Рециркуляция лимфоцитов”

Оглавление темы “Гематология”:

- Гематология: История изучения крови

- Концепция единства кровяной ткани. Кровь как мезенхимальная ткань

- Гематология: Эмбриология крови – кровяной ткани

- Гематология: Клетки и цитокины регулирующие развитие В-клеток крови

- Гематология: Развитие Т-лимфоцитов и его регуляция

- Гематология: Развитие лимфоцитов в лимфатических узлах и селезенке

- Гематология: Рециркуляция лимфоцитов

- Клиническое обследование пациента в гематологии: сбор анамнеза, объективный осмотр

- Морфологическое исследование клеток крови. Причины изменений

- Гематология: Лейкоцитарная формула в норме и при болезнях

Источник

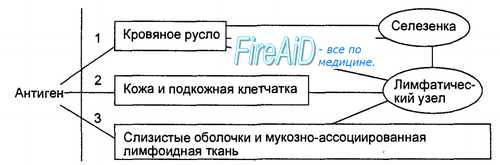

Оглавление темы “Селезенка. Лимфатические узлы. Стадии иммунного ответа. Формы иммунного ответа. Воспаление. Механизмы, контролирующие иммунную систему.”: Селезенка. Функции селезенки. Лимфатические узлы. Функции лимфатических узлов.Селезенка выполняет функции фильтра крови, удаляющего из крови попадающие туда чужеродные частицы и молекулы, а также состарившиеся эритроциты.

В селезенке имеются Т- и В-зоны, заселенные преимущественно Т- или В-лимфоцитами. В качестве одного из периферических органов иммунной системы селезенка является местом: Селезенка является местом специфического иммунного ответа на антигены, циркулирующие в крови, а в лимфатических узлах разыгрываются процессы специфического иммунного ответе на антигены, попадающие через лимфу (рис. 8.5). Лимфатические узлыЛимфатические узлы функционируют в качестве своеобразных фильтров лимфы, задерживая микроорганизмы, попавшие в лимфу. В качестве периферических органов иммунной системы лимфатические узлы являются местом:

Один лимфатический узел имеет массу около 1 г. Каждый час из лимфоузла выходит в лимфу количество лимфоцитов, эквивалентное его утроенной массе. Большая часть (90 %) клеток в этой эфферентной лимфе представляют собой лимфоциты, покинувшие кровяное русло на территории этого лимфатического узла. Среди клеток лимфатического узла около 10 % составляют макрофаги и около 1 % — дендритные клетки. В кортикальном (наружном) слое лимфатического узла преобладают скопления лимфоцитов. В мозговом (внутреннем) слое лимфатического узла лимфоциты содержатся в сочетании с макрофагами (около 10 %) и дендритными клетками (около 1 %), которые выполняют функцию представления антигенов Т-лимфоцитам и продуцируют цитокины. В пределах лимфатического узла происходит свободная циркуляции лимфоцитов между лимфой, кровью и лимфоидной тканью. При развитии специфического иммунного ответа в мозговом слое лимфатических узлов накапливаются образовавшиеся из В-лимфоцитов плазматические клетки, продуцирующие и секретирующие соответствующие антигену по специфичности антитела —иммуноглобулины. Строго определенное взаимное расположение Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток в лимфатических узлах обеспечивает последовательное развитие стадий иммунного ответа: представления антигена, его распознавания Т-клеточными рецепторами, активации процессов пролиферации и дифференцировки (созревания) лимфоцитов. В результате в лимфатических узлах формируются зрелые Т-лимфоциты, которые принимают участие в защитных реакциях. Там же формируются клоны долгоживущих Т- и В-лимфоцитов, обеспечивающих поддержание иммунологической памяти о встрече с конкретным антигеном. – Также рекомендуем “Мукозно-ассоциированная лимфоидная ткань. Лимфоидная ткань слизистых оболочек.” |

Источник

Лимфатическая система состоит из лимфоидных органов и лимфатических сосудов.

Функции лимфатической системы:

защита организмов от чужеродных антигенов, патогенных микроорганизмов, токсинов;

транспорт некоторых гормонов;

регуляция водно-солевого обмена;

регуляция жирового обмена.

Лимфоидные органы

первичные (центральные) лимфоидные органы — это красный костный мозг и тимус;

вторичные лимфоидные органы — это селезенка, миндалины, аппендикс, пейеровы бляшки, лимфатические узлы.

Функции лимфоидных органов:

селезенка: контролирует клеточный состав крови, устраняет из крови антигены, поврежденные и погибшие клетки;

лимфоузлы: отфильтровывают и уничтожают антигены (патогенные микроорганизмы и токсины), поступающие по лимфатическим сосудам;

лимфоидная ткань слизистых оболочек — это самый первый барьер на пути инфекции: защитное действие основано на секреции белка иммуноглобулина А.

Взаимодействие между вторичными лимфоидными органами и остальными тканями организма осуществляется с помощью рецикулирующих лимфоцитов, которые переходят из крови в лимфатические узлы, селезенку и другие ткани и обратно в кровь по основным лимфатическим путям.

Лимфоциты — клетки лимфатической системы.

Образуются лимфоциты в красном костном мозге.

Дифференцируются лимфоциты в красном костном мозге (В-лимфоциты) и в тимусе (Т-лимфоциты).

Пути циркуляции лимфоцитов

Существуют два пути циркуляции лимфоцитов:

главный миграционный путь — движение лимфоцитов от центральных органов иммунной системы на периферию. Из красного костного мозга тимуса лимфоциты мигрируют по кровеносному руслу в периферическую лимфоидную ткань — лимфатические узлы, селезенку и лимфоидную ткань слизистых оболочек (пейеровы бляшки, миндалины).

путь рециркуляции — движение лимфоцитов в составе лимфы и внеклеточной жидкости. внеклеточная жидкость — лимфа — лимфатические сосуды — лимфатические узлы –выносящие лимфатические сосуды — грудной лимфатический проток — левая подключичная вена — верхняя полая вена — правое предсердие

лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды проходят параллельно с кровеносными сосудами и пронизывают все тело (рис. 1).

Лимфатические сосуды берут свое начало в тканях, впитывая межклеточную жидкость через пористые стенки.

Попав в лимфатические сосуды, межклеточная жидкость превращается в лимфу.

Вся лимфа течет по направлению к сердцу.

По ходу лимфатических сосудов встречаются лимфатические узлы, образованные лимфоидной тканью. В них происходит фильтрация (очистка) лимфы (и крови) от антигенов и токсинов.

Лимфатические сосуды нижней части тела впадают в общий грудной проток.

В конце концов все лимфатические сосуды (грудной проток и лимфатические сосуды верхней части тела) впадают в подключичную вену.

Рис. 1. Лимфатическая система

Лимфатический сосуд — это трубка с пористыми стенками и клапанами, обеспечивающими однонаправленный ток лимфы (рис. 2).

Рис. 2. Лимфатический сосуд

лимфатические узлы

Лимфатический узел (лимфоузел) — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра.

Скопления лимфатических узлов расположены по ходу лимфатических сосудов. Самые крупные скопления расположены в областях внутренних органов и крупных вен (рис. 1).

В лимфоузлах созревают лимфоциты, осуществляющие иммунную защиту организма от антигенов и раковых клеток.

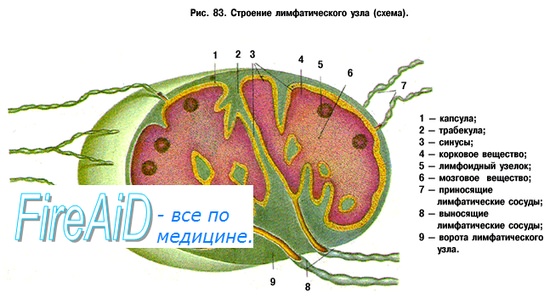

Строение лимфатического узла

соединительнотканная капсула — наружная защита и фиксация лимфатического узла (рис. 3);

трабекулы — соединительнотканные опорные элементы;

строма — структурная основа лимфатического узла, образована ретикулярной соединительной тканью; в состав стромы входят макрофаги;

корковое вещество; зона дифференцировки T-лимфоцитов (тимусзависимая зона);

мозговое вещество — внутренняя часть узла; содержит скопления лимфоидной ткани; B-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, продуцирующие антитела.

Рис. 3. Лимфатический узел

Лимфа притекает к лимфатическим узлам по приносящим лимфатическим сосудам, подходящим к узлу с выпуклой стороны, и оттекает по выносящему лимфатическому сосуду, отходящему с вогнутой стороны узла.

Внутри узла лимфа медленно просачивается по внутренним пространствам (лимфатическим синусам) между капсулой, трабекулами и скоплениями лимфоидной ткани.

Это способствует её очищению от инородных частиц благодаря макрофагам, которые располагаются по краю лимфоидных скоплений.

Протекая по синусам мозгового вещества, лимфа обогащается антителами, которые продуцируются плазматическими клетками.

Селезенка

Селезенка — лимфоидный орган иммунной системы человека.

Расположена селезенка в левом подреберье, в области желудка (рис. 4).

Рис. 4. Селезенка

Функция селезенки изучена не до конца.

Гален полагал, что селезенка является источником “черной желчи” или “меланхе”. Древние ученые верили, что селезенка влияет на эмоциональное состояние человека; отсюда термин ” ипохондрия ” (от греч. “в подреберье”).

Функции селезенки:

удаление погибших и поврежденных эритроцитов и лейкоцитов (красная пульпа селезенки);

удаление бактерий и форменных элементов крови;

созревание лимфоцитов;

участие в выработке антител (белая пульпа селезенки);

при угнетении костномозгового кроветворения вырабатывает форменные элементы крови (восстановление кроветворной функции, выполняемой селезенкой в эмбриогенезе);

депонирование примерно трети всех тромбоцитов и значительная часть нейтрофилов, которые могут выбрасываться в ответ на кровотечение или инфекцию.

строение селезенки

М. Мальпиги выделил в селезенке белую и красную пульпу (рис. 5).

Белая пульпа селезенки представлена лимфоидной тканью, образующей антитела.

Красная пульпа состоит из извитых каналов (синусов) и сети селезеночных тяжей, в которых просачивающаяся кровь очищается.

Эритроциты вынуждены просачиваться через щели в стенках селезеночных тяжей. При этом старые и поврежденные эритроциты, утратившие способность к деформации, не проходят через эти щели и задерживаются. Там они разрушаются, а их компоненты утилизируются.

Из проходящих сквозь щели жизнеспособных эритроцитов макрофаги удаляют паразитов, остатки ядер и денатурированный (поврежденный) гемоглобин.

Все эти процессы происходят довольно быстро, так как скорость кровотока в селезенке лишь ненамного ниже, чем в других органах.

Кровь от селезенки оттекает в воротную вену.

ЛИМФОМИЕЛОИДНЫЙ КОМПЛЕКС

Иоффи и Куртис в 1970 году объединили лимфоидную и кроветворную системы в единый лимфомиелоидный комплекс.

Функция комплекса: обеспечение кроветворения (миелопоэза) и формирование клеток иммунной системы (лимфопоэза).

Среди органов и тканей комплекса имеются истинно лимфоидные образования, в которых происходит только лимфопоэз (тимус, лимфатические узлы, лимфоидная ткань кишечника) и “смешанные” образования, где представлены как лимфо-, так и миелопоэз (костный мозг, селезенка).

Источник

лимфатические узлы

Селезенка расположена в верхней левой части живота, ниже грудной клетки. Это помогает защитить организм, удаляя старые кровяные клетки и другие посторонние вещества (такие как микробы ) из кровотока .

Селезенка

Слово «микробы» относится к бактериям, вирусам, грибам и микроскопическим простейшим, которые могут вызывать заболевания.

микробы

Селезенка является частью лимфатической системы , которая представляет собой обширную дренажную сеть. Функциями лимфатической системы являются поддержание баланса жидкости в организме и защита организма от инфекции. Он состоит из сети лимфатических сосудов, которые несут лимфу (прозрачную, водянистую жидкость, которая содержит белки, соли, глюкозу и другие вещества) по всему организму.

Что делает селезенка?

Селезенка действует как фильтр. Он удаляет старые и поврежденные клетки и помогает контролировать количество крови и клеток крови, которые циркулируют в организме.

Селезенка

Селезенка также помогает убивать микробы. Он содержит лейкоциты, называемые лимфоцитами и макрофагами. Эти клетки работают, атакуя и уничтожая микробы в крови, которая проходит через селезенку.

Тело также использует селезенку как место для хранения крови и железа на будущее.

Что делает лимфатическая система?

Одной из основных функций лимфатической системы является сбор избыточной лимфатической жидкости из тканей организма и ее возврат в кровь. Это очень важно, потому что вода, белок и другие вещества постоянно просачиваются из крошечных кровеносных капилляров в окружающие ткани организма. Если лимфатическая система не истощает лишнюю лимфатическую жидкость, эта жидкость будет накапливаться в тканях и раздувать их.

Лимфатическая система представляет собой сеть очень маленьких протоков (или сосудов), которые собирают и переносят лимфатическую жидкость по всему организму. Основные части лимфатической ткани находятся в:

- Костный мозг

- Селезенка

- Тимус

- Лимфатические узлы

- Миндалины

Сердце, легкие, кишечник, печень и кожа также содержат лимфатическую ткань.

Основными лимфатическими сосудами являются:

- Грудной проток: начинается у основания позвоночника и собирает лимфу из таза, живота и нижней части грудной клетки. Грудной проток поднимается через грудную клетку и истощает лимфу в кровь через большую вену, расположенную около левой стороны шеи.

- Правый лимфатический проток – собирает лимфу с правой стороны шеи, груди и руки и опорожняет ее в большую вену, расположенную рядом с правой стороной шеи.

лимфатические сосуды

Лимфатическая система также помогает организму защищаться от микробов (вирусов, бактерий и грибков), которые вызывают заболевания. Микробы проникают в лимфатические узлы, небольшие массы ткани, расположенные по всей сети лимфатических сосудов. Внутри лимфатических узлов лимфоциты, называемые «Т-клетки» (или Т-лимфоциты) и «В-клетки» (или В-лимфоциты), помогают организму бороться с инфекцией. В-клетки вырабатывают антитела , особые белки, которые предотвращают распространение инфекций, задерживая и уничтожая вызывающие их микробы.

галактический щит

Большинство наших лимфатических узлов образуют скопления в области шеи, подмышек и паха. Есть также лимфатические узлы вдоль лимфатического тракта грудной клетки, живота и таза, где они фильтруют кровь.

Когда у человека есть инфекция, микробы накапливаются в лимфатических узлах. Если у человека инфекция горла, лимфатические узлы на шее могут опухнуть. Вот почему врачи проверяют, опухшие ли лимфатические узлы на шее, когда у пациента болит горло. Это называется лимфаденопатией.

Лариса Хирш, MD

Дата редакции: август 2019 г.

Источник