В лимфатических узлах имеется железистый эпителий

Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

Лимфатические узлы — это органы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Размер их 0,5-1 см, форма — чаще округлая, овальная или бобовидная. Располагаются они обычно регионарно, группами. С выпуклой стороны узла в него входят приносящие лимфатические сосуды, а с противоположной, называемой воротами, выходят выносящие лимфатические сосуды. Кроме того, в ворота входят артерии и нервы и выходят вены. Общее число лимфатических узлов достигает 1 тыс., что составляет около 1% массы тела.

Лимфатические узлы выполняют роль активного биологического фильтра, в котором задерживается и фагоцитируется до 99% всех инородных частиц и бактерий.

Различают неспецифическую защитную функцию лимфатических узлов за счет элиминации микробов из лимфы и специфическую, выражающуюся в иммунном ответе на антигены. Эти органы выполняют и кроветворную функцию. Хотя стволовые клетки в них практически отсутствуют, но пролиферация лимфобластов, дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты происходит. Лимфа, протекая через лимфатические узлы, обогащается лимфоцитами.

Развитие лимфатических узлов. Зачатки лимфатических узлов появляются в конце 2-го – начале 3-го месяца эмбриогенеза в виде скоплений мезенхимы по ходу лимфатических сосудов. Вскоре из мезенхимы образуется ретикулярная ткань, составляющая строму органа. К концу 4-го месяца в закладки узлов вселяются лимфоциты и формируются скопления — первичные узелки без центра размножения. Одновременно появляется подразделение органа на корковое и мозговое вещество.

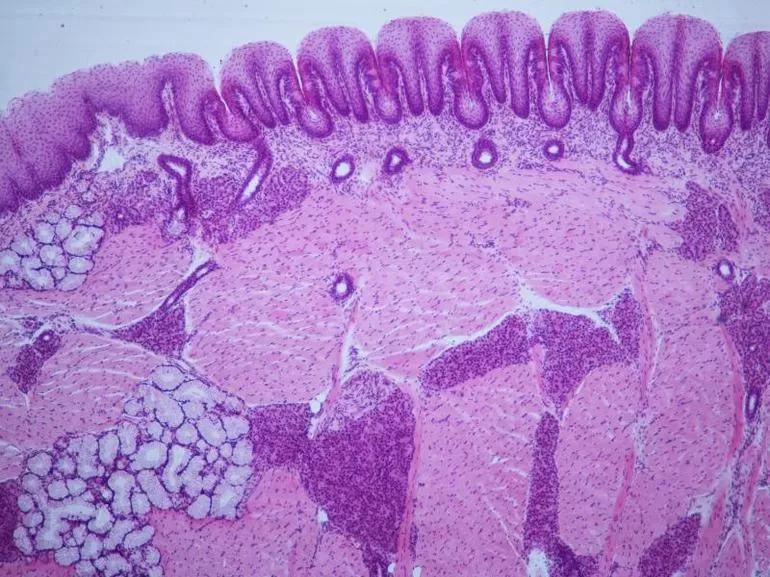

Строение лимфатических узлов. В лимфатическом узле имеются следующие структурные компоненты: капсула, содержащая много коллагеновых волокон (в области ворот в капсуле есть и гладкие миоциты), трабекулы — перекладины из соединительной ткани, которые, анастомозируя друг с другом, образуют каркас узла, ретикулярная ткань, заполняющая все пространство, ограниченное капсулой и трабекулами.

В лимфатическом узле различают периферическое корковое вещество и центральное мозговое вещество. Между этими частями выделяют еще паракортикальную зону.

В корковом веществе расположены скопления лимфоидной ткани в виде вторичных узелков. Это округлые образования диаметром до 1 мм. Центральную часть узелка называют центром размножения, или реактивным центром. Здесь происходит антигензависимая пролиферация В-лимфоцитов и дифференцировка их в предшественники плазматических клеток. Кроме того, в центре размножения находятся дендритные клетки костномозгового происхождения, которые на своих отростках удерживают антигены, активирующие В-лимфоциты, макрофаги моноцитарного генеза, фагоцитирующие погибающие апоптозом аутоиммунные В-лимфоциты, антигены и инородные частицы.

По периферии вторичного узелка расположена корона полулунной формы, состоящая из малых лимфоцитов (рециркулирующих В-лимфоцитов, В-клеток памяти, незрелых плазматических клеток). На границе центра размножения короны обнаруживаются Т-лимфоциты (хелперы), которые способствуют развитию В-лимфоцитов в иммунобласты. Последние мигрируют в мозговые тяжи, отходящие от паракортикальной зоны и узелков внутрь мозгового вещества.

Лимфатические узелки являются динамическими структурами. Они то образуются, то исчезают. В процессе изменения структуры лимфатических узелков различают несколько стадий (формирование светлого центра размножения, появление вокруг центра короны из малых лимфоцитов и др.). Период их существования — 2-3 су т.

Паракортикалъная зона лимфатического узла находится на границе между корковым и мозговым веществом. Она называется тимусзависимой зоной, или Т-зоной, так как при удалении тимуса происходит ее исчезновение. В паракортикальной зоне осуществляются бласттрансформация Т-лимфоцитов, их пролиферация и превращение в специализированные клетки системы иммунитета. Здесь много дендритных клеток. Они появляются в результате миграции из тканей системы покрова организма внутриэпидермальных макрофагов. На своей поверхности они несут антигены и представляют их Т-лимфоцитам (хелперам).

Кроме того, в этой зоне находятся особые венулы, выстланные эндотелиоцитами кубической формы. Через стенку этих венул происходит переход Т- и В-лимфоцитов из крови в строму лимфатического узла.

Мозговое вещество лимфатических узлов является местом созревания плазматических клеток. Вместе со вторичными узелками коркового вещества мозговые тяжи составляют тимуснезависимую зону, или В-зону, лимфатических узлов. Мозговые тяжи кроме В-лимфоцитов и плазмоцитов содержат Т-лимфоциты и макрофаги.

Лимфа протекает через лимфатические узлы по синусам — пространствам, содержащим ретикулярную ткань, и ограниченным капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой. Различают краевые, промежуточные и воротный синусы. Лимфа из последнего по лимфатическому сосуду выходит в области ворот. В просвете синусов обнаруживаются ретикулярные клетки, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки.

Возрастные изменения лимфатических узлов. С возрастом лимфатические узелки и их центры размножения постепенно исчезают, понижается фагоцитарная активность макрофагов, разрастается соединительная ткань трабекул, развиваются явления атрофии узлов и замещения их жировой тканью.

Реактивность и регенерация лимфатических узлов. Лимфатические узлы — весьма реактивные структуры. Они чувствительны к действию различных повреждающих факторов (радиации, инфекции, интоксикации и др.). Регенерация их возможна, если сохранены приносящие и выносящие лимфатические сосуды и, хотя бы частично, ретикулярная ткань, пролиферация клеток которой сопровождается заселением стволовыми клетками и последующей их дифференцировкой.

Учебное видео строения лимфатического узла

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник

Строение и структурные особенности

Рассматривая железистый эпителий под микроскопом, можно увидеть, что образован он особыми секреторными клетками — гландулоцитами. Их местонахождение — на поверхности базальной мембраны. Форма постоянно изменяется и зависит от соответствующей фазы секреции. В цитоплазме хорошо просматривается эндоплазматическая сеть гранулярного типа, если происходит выработка белкового секрета, и цитоплазматическая сеть агранулярного типа, если вырабатывается комплекс небелковых соединений (стероиды, углеводы, липиды).

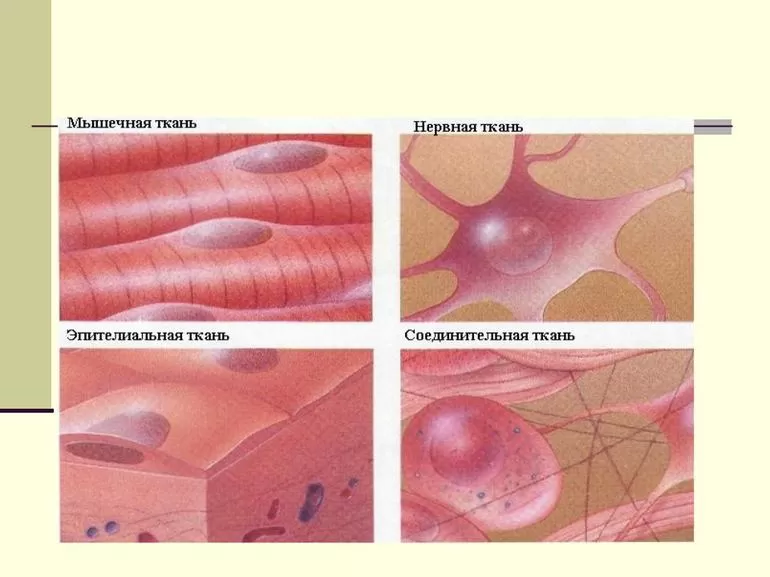

Эпителиальная ткань покрывает тело на поверхности, а также образуется внутри полости тела и практически всех внутренних органов. Она формирует большое количество желез, функционирующих в организме.

Существуют характерные особенности, которые свойственны для всех видов железистого эпителия:

- он представляет собой пласт, образованный многочисленными клетками: благодаря этому он надежно защищает находящиеся под ним ткани от опасного внешнего воздействия и повреждения, а также обеспечивает обменные процессы между внутренней и внешней средой;

- нарушение целостности клеточного пласта может привести к проникновению инфекции и дальнейшему воспалительному процессу;

- располагается на ткани соединительного типа: из нее же поступает комплекс питательных веществ;

- быстро восстанавливается;

- в минимальных количествах содержит межклеточное вещество (или оно отсутствует вовсе).

Для эпителиальных клеток характерна полярность. Это означает, что для клеток, расположенных ближе по отношению к базальной мембране, характерно одно строение, а для противоположной части (апикальные) — другое. При этом в каждой из частей находятся различные компоненты.

Процесс образования эпителиальной ткани — это плотное соединение клеток-эпителиоцитов. Существует несколько видов эпителия. Например, кожный образуется из эктодермы и располагается в ротовой полости, на роговице и в пищеводе. Кишечный вид формируется из эндодермы, расположен в толстой кишке и желудке (экзокриноциты).

Вентральная мезодерма образует целомический тип эпителия: он выстилает серозные оболочки. Из нервной трубки образуется эпендимоглиальный тип, который расположены в головном мозге. В кровеносных и лимфоузлах находится ангиодермальная ткань, а в почечных канальцах, соответственно, почечный.

Составляющие компоненты и виды ткани

Важнейшими структурными элементами эпителиальной ткани считаются эпителиоциты. Они находятся в соответствующих пластах и между собой плотно соединены межклеточными контактами: плотными или простыми, десмосомами или нексусами (щелеобразными).

К поверхности базальной мембраны, толщина которой составляет не более 1 мкм, клетки крепятся полудесмосом. Согласно принятой классификации, выделяют 3 основных вида эпителиальной ткани:

- поверхностная — имеет наиболее плотную структуру, так как является барьером от внешнего воздействия на организм;

- железистая — в ней протоки являются экзогенными, то есть выходят наружу (например, потовые железы, слезные, сальные, млечные);

- секреторная — реагирует на раздражающие факторы, как химические, так и механические, и передает соответствующий сигнал организму.

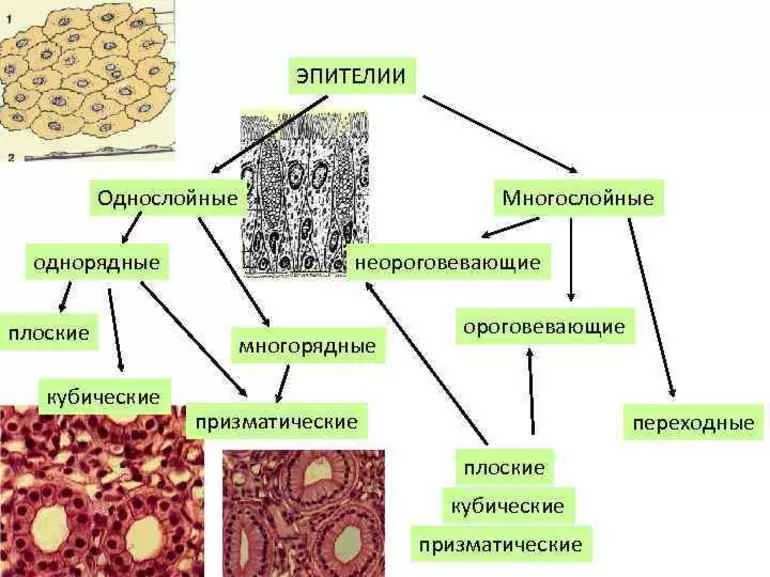

Разновидности эпителия формируют сложную систему, которая представлена однослойным и многослойным видами. В однослойном клетки располагаются только одним рядом и находятся в непосредственном контакте с базальной мембраной. Для многослойного характерно расположение клеток в несколько слоев, поэтому с мембраной контактируют только самые глубокие части.

Кроме того, в зависимости от особенностей строения, железистый эпителий бывает одноклеточным и многоклеточным. По способу отведения секреции выделяют экзокринные (с открытым выводным протоком) и эндокринные железы (без каналов, с выделением гормонов в лимфоток и кровь).

В экзокринных железах имеются концевые (секреторные) отделы, которые приобретают форму альвеол, трубочек. Если протоки открыты только в один конец, то железа называется простой, неразветвленной. При наличии нескольких концевых частей — разветвленная простая. Если основной выводящий канал имеет отходящие канальцы, речь идет о сложной железе.

Секреторный цикл всех клеток железистого эпителия проходит в несколько фаз:

- впитывание первоначальных продуктов, необходимых для образования секрета;

- накопление и выработка секреции;

- выделение;

- процесс восстановления клетки.

При этом известно несколько способов наружного выведения веществ. Мерокринный протекает с сохранением структуры, при апокриновом происходит частичное разрушение. Голокриновый способ влечет за собой полное исчезновение целостности с дельнейшей регенерацией.

Морфологическая классификация

Согласно общепринятому делению покровных тканей, выделяется несколько типов эпителия. Каждый из них обладает набором индивидуальных характеристик, имеет особое строение и выполняет свойственные ему функции.

В морфологической классификации принято разделять однослойный и многослойный эпителий. В первом случае он состоит из одинаковых по размеру и форме клеток и считается однорядным. Однако, если его структура образована различными по виду клетками. Он является многорядным. В однорядном эпителии выделяют следующие клеточные структуры:

- кубическую;

- плоскоклеточную;

- призматическую.

Для многослойного эпителия характерно деление на несколько типов: плоский ороговевающий, неороговевающий и переходный. Первый выстилает поверхность кожи на теле человека и называется эпидермисом. По мере развития клетки здесь преобразуются в роговые чешуйки и остаются на поверхности. Постепенно они отшелушиваются, уступая место более молодым клеткам.

Неороговевающий эпителиальный слой находится на роговице слизистой ротовой полости, в пищеводе. Для структуры характерно многослойное расположение и трубчатая форма клеток.

Наиболее глубокий — базальный слой, состоящий из базальных клеток. В этой части от мембраны отходят длинные цервикальные каналы, которые проникают в дерму. Это обеспечивает прочную связь с нижерасположенными тканями. Именно здесь находятся стволовые клетки и меланоциты, в большом количестве содержатся гранулы меланина.

Переходный многослойный эпителий назван так из-за того, что может изменять структуру. Он является покровным в следующих органах:

- почечные лоханки;

- оболочка мочеточников;

- другие мочевыводящие органы.

Главной характеристикой этих клеток является кубическая форма и более крупный размер. Состояние меняется в связи с изменением объема мембраны, но при этом сохраняется соединение с ней клеточных канальцев.

Мазок на цитологию

В связи с непосредственными осуществляемыми функциями железистый эпителий нередко обнаруживается при взятии мазка на гистологию. Чаще всего он встречается при обследованиях влагалища, уретры, цервикального канала и носовой полости.

С жалобами к врачу обращаются представители обоих полов, рассказывая о проблемах с мочеиспусканием и связанными с этим болезненными ощущениями. Появление метаплазированного эпителия в анализе у женщин говорит о явном патологическом нарушении, спровоцированном эндокринными или гормональными факторами. Причинами также могут быть цервицит (воспаление шейки матки), кольпит, эрозия, а также дисплазия.

У мужчин исследования могут показать хронический воспалительный процесс в мочеиспускательном канале или в отдельных случаях лейкоплакию уретры. Эпителий в мазках из носовой полости говорит о протекающем воспалении.

Определена общепринятая допустимая норма эпителиальных клеток в мазках в ходе цитологии:

- у представителей сильного пола — до 10 единиц;

- у женщин — не более 15, в зависимости от фазы месячного цикла;

- у беременных пациенток — до 10.

Результаты анализов должны быть проверены и уточнены последующей биопсией. Это необходимо, чтобы исключить вероятное развитие онкологических заболеваний. Специального препарата для уменьшения повышенной нормы эпителия в мазках не существует. Лечение предполагает непосредственно устранение первопричины, например, гинекологические свечи, антибиотики, для носовой полости — противовоспалительные и противоаллергические средства.

Источник

А

Б

В

Г

Д

ВОПРОС№9

1.Полярность клеток в эпителиях определяется

наличием межклеточных контактов на латеральной мембране наличием базальной мембраны высокой способностью к регенерации пограничным положением ткани способностью к секреции

2.Эпителии имеют все признаки, кроме

пограничного положения базальной мембраны способности формировать пласт низкой способности к обновлению полярности эпителиоцитов

3.В эпителии клетки соединяются всеми контактами, кроме

десмосом

нексусов

синапсов

интердигитаций замыкательных пластинок

4.Реснитчатые клетки есть в составе эпителия ряда органов, кроме

бронхов выносящих канальцев яичка яйцеводов канальцев почки

собственно носовой полости

5.В клетках блестящего слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия происходит

синтез гликозоаминогликанов формирование элеидина пролиферация накопление меланина

формирование кератогиалина

6.Камбиальными клетками в многорядном эпителии являются

базально-зернистые длинные вставочные мерцательные бокаловидные короткие вставочные

7.Отличительным признаком переходного эпителия при сравнении с другими многослойными эпителиями является

большая толщина способность трансформироваться в однослойный

наличие в поверхностном слое крупных клеток с округлыми ядрами большое число делящихся клеток в базальном слое наличие в поверхностном слое плоских клеток с палочковидным ядром

ВОПРОС№10

1.Эпителий однослойный плоский (мезотелий) развивается из:

мезенхимы

мезодермы прехордальной пластинки энтодермы эктодермы

2.Эпителий однослойный каемчатый (кишки) развивается из:

мезенхимы

мезодермы прехордальной пластинки энтодермы эктодермы

3.Эпителий переходный (мочеточника) развивается из:

мезенхимы

мезодермы прехордальной пластинки энтодермы эктодермы

4.Эпителий многослойный ороговевающий развивается из:

мезенхимы

мезодермы прехордальной пластинки энтодермы эктодермы

5.Эпителий многорядный мерцательный развивается из:

мезенхимы

мезодермы прехордальной пластинки энтодермы эктодермы

6.Эпителий однослойный кубический выстилает:

пищевод мочевой пузырь

серозные оболочки дистальные канальцы нефрона бронхи

7.Эпителий многорядный мерцательный выстилает:

пищевод мочевой пузырь

серозные оболочки дистальные канальцы нефрона бронхи

8.Эпителий многослойный неороговевающий выстилает:

пищевод мочевой пузырь

серозные оболочки дистальные канальцы нефрона бронхи

9.Эпителий переходный выстилает:

пищевод мочевой пузырь

серозные оболочки дистальные канальцы нефрона

бронхи

10.Эпителий однослойный плоский выстилает:

пищевод мочевой пузырь

серозные оболочки дистальные канальцы нефрона бронхи

11.Эпителий эпидермальный является производным:

нейроэктодермы

мезенхимы

мезодермы

энтодермы

эктодермы

12.Эпителий энтеродермальный является производным:

нейроэктодермы

мезенхимы

мезодермы

энтодермы

эктодермы

13.Эпителий целонефродермальный является производным:

нейроэктодермы

мезенхимы

мезодермы

энтодермы

эктодермы

14.Эпителий эпендимоглиальный является производным:

нейроэктодермы

мезенхимы

мезодермы

энтодермы

эктодермы

15.Эпителий ангиодермальный является производным:

нейроэктодермы

мезенхимы

мезодермы

энтодермы

эктодермы

16.Если железа имеет ветвящийся выходной проток, то она относится к:

разветвленным

эндокринным

сложным

неразветвленным

простым

17.Если железа имеет неветвящийся концевой отдел, то она относится к:

разветвленным

эндокринным

сложным

неразветвленным

простым

18.Если железа имеет только секреторный отдел, то она относится к:

разветвленным

эндокринным

сложным

неразветвленным

простым

19.Если железа имеет ветвящийся концевой отдел, то она относится к:

разветвленным

эндокринным

сложным

неразветвленным

простым

20.Если железа имеет неветвящийся проток, то она относится к:

разветвленным

эндокринным

сложным

неразветвленным

простым

21.При секреции апокриновой в железах:

клетки полностью разрушаются отторгаются апикальные участки клеток разрушается базальная часть клеток структура клеток сохраняется отторгаются микроворсинки клеток

22.При секреции мерокриновой в железах:

клетки полностью разрушаются отторгаются апикальные участки клеток разрушается базальная часть клеток структура клеток сохраняется отторгаются микроворсинки клеток

23.При секреции микроапокриновой в железах:

клетки полностью разрушаются отторгаются апикальные участки клеток разрушается базальная часть клеток структура клеток сохраняется отторгаются микроворсинки клеток

24.При секреции голокриновой в железах:

клетки полностью разрушаются отторгаются апикальные участки клеток разрушается базальная часть клеток структура клеток сохраняется отторгаются микроворсинки клеток

25.Железа околоушная содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

26.Железа подъязычная содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

27.Железа потовая содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

28.Железа сальная содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

29.Железа подчелюстная содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

30.Железа собственная пищевода содержит:

мукозные клетки серозные клетки и те и другие ни тех, ни других

31.В эпителии кожи камбий расположен:

диффузно

компактно и то и другое

ни того, ни другого

32.В эпителии кишки камбий расположен:

диффузно

компактно и то и другое

ни того, ни другого

33.В эпителии желудка камбий расположен:

диффузно

компактно и то и другое

ни того, ни другого

34.В эпителии трахеи и бронхов камбий расположен:

диффузно

компактно и то и другое

ни того, ни другого

35.В эпителии матки камбий расположен:

диффузно

компактно и то и другое

ни того, ни другого

36.В печени имеется:

покровный эпителий железистый эпителий и то и другое ни того, ни другого

37.В желудке имеется:

#покровный эпителий железистый эпителий и то и другое ни того, ни другого

38.В лимфатических узлах имеется:

покровный эпителий железистый эпителий и то и другое ни того, ни другого

39.В пищеводе имеется:

покровный эпителий железистый эпителий и то и другое ни того, ни другого

40.В сердце имеется:

покровный эпителий железистый эпителий и то и другое ни того, ни другого

ВОПРОС№11

1.Признаками эпителиальных тканей являются

расположение в виде пласта отсутствие межклеточного вещества расположение на базальной мембране отсутствие кровеносных сосудов

2.Секреторные клетки имеются в составе покровного эпителия

кожи

желудка мочевого пузыря трахеи

3.Эпителиоциты в совокупности либо отдельно обеспечивают функции

секреторную

барьерную внешнего обмена рецепторную

4.Миоэпителиальные клетки имеются в железах,сформированных эпителием

нейроэктодермальным

энтодермальным

целонефродермальным

эпидермальным

5.В многослойном ороговевающем эпителиик митотическому делению способны клетки

зернистого слоя шиповатого слоя блестящего слоя базального слоя

6.Морфологическим проявлением специализации эпителия кишечного типа на всасывании является

способность к секреции слизи однослойность интенсивное обновление

наличие микроворсинок на энтероцитах

7.Секреторная активность экзокринных желез зависит от влияния

симпатических нервов гормонов парасимпатических нервов кейлонов

8.Внутриклеточная регенерация как способ физиологического обновления наиболее типична для желез

матки

слюнных

сальных

печени

ВОПРОС№12

1.Задание, состоит из двух утверждений, связанных союзом “потому что”. Следует сначала определить, верно или неверно каждое из двух утверждений по отдельности, а затем решить, есть или нет между утверждениями причинно-следственная связь.

Выберите правильный ответ, пользуясь приведенной ниже схемой.

А + + +, Б + + -, В + – -, Г – + -, Д – – –

Покровные эпителии содержат сеть капилляров, потому что занимают пограничное положение и обеспечивают внешний обмен.

А

Б

В

Г

Д

2.Задание, состоит из двух утверждений, связанных союзом “потому что”. Следует сначала определить, верно или неверно каждое из двух утверждений по отдельности, а затем решить, есть или нет между утверждениями причинно-следственная связь.

Выберите правильный ответ, пользуясь приведенной ниже схемой.

А + + +, Б + + -, В + – -, Г – + -, Д – – –

Эпителиоциты кишечника имеют многочисленные реснички, потому что в кишечнике происходит транспорт пищевых веществ.

А

Источник