Т клеточная зона в лимфатических узлах

Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

Лимфатические узлы — это органы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Размер их 0,5-1 см, форма — чаще округлая, овальная или бобовидная. Располагаются они обычно регионарно, группами. С выпуклой стороны узла в него входят приносящие лимфатические сосуды, а с противоположной, называемой воротами, выходят выносящие лимфатические сосуды. Кроме того, в ворота входят артерии и нервы и выходят вены. Общее число лимфатических узлов достигает 1 тыс., что составляет около 1% массы тела.

Лимфатические узлы выполняют роль активного биологического фильтра, в котором задерживается и фагоцитируется до 99% всех инородных частиц и бактерий.

Различают неспецифическую защитную функцию лимфатических узлов за счет элиминации микробов из лимфы и специфическую, выражающуюся в иммунном ответе на антигены. Эти органы выполняют и кроветворную функцию. Хотя стволовые клетки в них практически отсутствуют, но пролиферация лимфобластов, дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты происходит. Лимфа, протекая через лимфатические узлы, обогащается лимфоцитами.

Развитие лимфатических узлов. Зачатки лимфатических узлов появляются в конце 2-го – начале 3-го месяца эмбриогенеза в виде скоплений мезенхимы по ходу лимфатических сосудов. Вскоре из мезенхимы образуется ретикулярная ткань, составляющая строму органа. К концу 4-го месяца в закладки узлов вселяются лимфоциты и формируются скопления — первичные узелки без центра размножения. Одновременно появляется подразделение органа на корковое и мозговое вещество.

Строение лимфатических узлов. В лимфатическом узле имеются следующие структурные компоненты: капсула, содержащая много коллагеновых волокон (в области ворот в капсуле есть и гладкие миоциты), трабекулы — перекладины из соединительной ткани, которые, анастомозируя друг с другом, образуют каркас узла, ретикулярная ткань, заполняющая все пространство, ограниченное капсулой и трабекулами.

В лимфатическом узле различают периферическое корковое вещество и центральное мозговое вещество. Между этими частями выделяют еще паракортикальную зону.

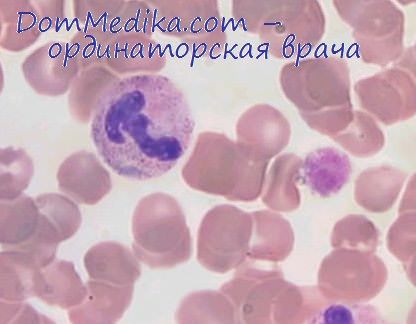

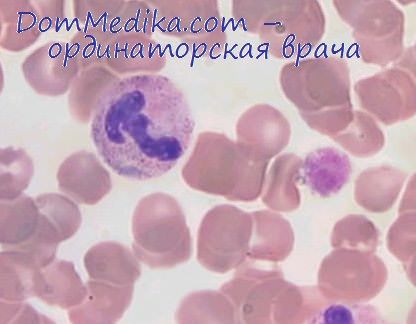

В корковом веществе расположены скопления лимфоидной ткани в виде вторичных узелков. Это округлые образования диаметром до 1 мм. Центральную часть узелка называют центром размножения, или реактивным центром. Здесь происходит антигензависимая пролиферация В-лимфоцитов и дифференцировка их в предшественники плазматических клеток. Кроме того, в центре размножения находятся дендритные клетки костномозгового происхождения, которые на своих отростках удерживают антигены, активирующие В-лимфоциты, макрофаги моноцитарного генеза, фагоцитирующие погибающие апоптозом аутоиммунные В-лимфоциты, антигены и инородные частицы.

По периферии вторичного узелка расположена корона полулунной формы, состоящая из малых лимфоцитов (рециркулирующих В-лимфоцитов, В-клеток памяти, незрелых плазматических клеток). На границе центра размножения короны обнаруживаются Т-лимфоциты (хелперы), которые способствуют развитию В-лимфоцитов в иммунобласты. Последние мигрируют в мозговые тяжи, отходящие от паракортикальной зоны и узелков внутрь мозгового вещества.

Лимфатические узелки являются динамическими структурами. Они то образуются, то исчезают. В процессе изменения структуры лимфатических узелков различают несколько стадий (формирование светлого центра размножения, появление вокруг центра короны из малых лимфоцитов и др.). Период их существования — 2-3 су т.

Паракортикалъная зона лимфатического узла находится на границе между корковым и мозговым веществом. Она называется тимусзависимой зоной, или Т-зоной, так как при удалении тимуса происходит ее исчезновение. В паракортикальной зоне осуществляются бласттрансформация Т-лимфоцитов, их пролиферация и превращение в специализированные клетки системы иммунитета. Здесь много дендритных клеток. Они появляются в результате миграции из тканей системы покрова организма внутриэпидермальных макрофагов. На своей поверхности они несут антигены и представляют их Т-лимфоцитам (хелперам).

Кроме того, в этой зоне находятся особые венулы, выстланные эндотелиоцитами кубической формы. Через стенку этих венул происходит переход Т- и В-лимфоцитов из крови в строму лимфатического узла.

Мозговое вещество лимфатических узлов является местом созревания плазматических клеток. Вместе со вторичными узелками коркового вещества мозговые тяжи составляют тимуснезависимую зону, или В-зону, лимфатических узлов. Мозговые тяжи кроме В-лимфоцитов и плазмоцитов содержат Т-лимфоциты и макрофаги.

Лимфа протекает через лимфатические узлы по синусам — пространствам, содержащим ретикулярную ткань, и ограниченным капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой. Различают краевые, промежуточные и воротный синусы. Лимфа из последнего по лимфатическому сосуду выходит в области ворот. В просвете синусов обнаруживаются ретикулярные клетки, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки.

Возрастные изменения лимфатических узлов. С возрастом лимфатические узелки и их центры размножения постепенно исчезают, понижается фагоцитарная активность макрофагов, разрастается соединительная ткань трабекул, развиваются явления атрофии узлов и замещения их жировой тканью.

Реактивность и регенерация лимфатических узлов. Лимфатические узлы — весьма реактивные структуры. Они чувствительны к действию различных повреждающих факторов (радиации, инфекции, интоксикации и др.). Регенерация их возможна, если сохранены приносящие и выносящие лимфатические сосуды и, хотя бы частично, ретикулярная ткань, пролиферация клеток которой сопровождается заселением стволовыми клетками и последующей их дифференцировкой.

Учебное видео строения лимфатического узла

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник

Зональную локализацию Т- и В-клеток определяет особенность клеточного состава стромы и вырабатываемых медиаторов. Т-лимфоциты расположены преимущественно в паракортикальной зоне. В кортексе находятся В-лимфоциты, организованные в первичные и в основном во вторичные фолликулы с зародышевым центром. Медуллярная зона содержит основной пул плазматических клеток, а также Т- и В-лимфоциты, образующие тяжи лимфоидных клеток.

Лимфоциты мигрируют в лимфатические узлы из кровотока через специализированные высокоэндотелиальные посткапиллярные венулы (HEV) в паракортикальной зоне. Среди лимфоцитов, поступающих в лимфатические узлы, преобладают наивные Т- и В-клетки, дифференцирующиеся в эффекторные Т-хелперы, ЦТЛ, регуляторные Т-клетки и в антителопродуценты соответственно. Функционально зрелые Т-лимфоциты покидают лимфатические узлы через эфферентные лимфатические сосуды.

Лимфоциты (до 99%) составляют основу клеточного пула лимфы. Рециркуляция лимфоцитов происходит постоянно. В течение часа рециркулируют около 1-2% пула лимфоцитов. Это позволяет большому числу лимфоцитов контактировать с соответствующими антигенами в периферических лимфоидных органах. Антигенспецифические лимфоциты задерживаются в лимфатических узлах, где сконцентрированы все клеточные элементы, необходимые для запуска иммунного ответа. Именно поэтому для усиления иммунного ответа антиген иногда вводят непосредственно в лимфатический узел. Например, для получения кроличьей антисыворотки против какого-либо низкоиммуногенного антигена препарат вместе с адъювантом вводят непосредственно в подколенный лимфатический узел.

Лимфатические узлы имеют особое значение для функционирования В-лимфоцитов и развития адаптивного гуморального иммунного ответа. В лимфатических узлах наивные зрелые В-клетки выполняют следующие функции:

• захват и переработку антигена с участием особых ФДК;

• взаимодействие с родственными Т-хелперами;

• активацию, пролиферацию и дифференцировку в антителопродуценты (плазматические клетки);

• соматическую гипермутацию V-генов BCR, приводящую к формированию дополнительного репертуара и повышению аффинитета антител;

• переключение изотипов иммуноглобулинов с IgM на другие классы.

Все эти процессы сопровождаются изменениями в структуре лимфатического узла. Первичный фолликул состоит из неделящихся В-клеток. В процессе развития иммунного ответа В-клетки, распознав антиген, начинают активно пролиферировать и формируют зародышевый (герминативный) центр, окруженный мантией. В герминативных центрах выделяют темную и светлую зоны. В темной зоне В-клетки, называющиеся центробластами, активно пролиферируют и подвергаются соматической гипермутации. В результате формируется пул В-лимфоцитов с высоким аффинитетом к антигену. В светлой зоне В-лимфоциты, называемые цен-троцитами, взаимодействуют с антигеном, представленным на поверхности высокоспециализированных ФДК. Эти клетки не принадлежат к популяции классических ДК и не происходят из гемопоэтических предшественников. Они фиксируют антиген, чаще в форме иммунного комплеска, и передают его «родственным» В-лимфоцитам без участия молекул HLA класса II.

В последние годы открыта новая субпопуляция Т-хелперов, названных фолликулярными Т-хелперами (Tfh); определен их фенотип. Эти клетки в зародышевых центрах обеспечивают дифференцировку В-лимфоцитов в продуценты высокоаффинных антител, вырабатывают ИЛ-21 и участвуют в образовании зародышевых центров.

Развитие клеток лимфатических узлов

Клетки, экспрессирующие высокоаффинный антигенраспознающий рецептор, взаимодействуют с Tfh-клетками и дифференцируются в В-клетки памяти или предшественники плазматических клеток, которые затем мигрируют в медуллярную зону. В-лимфоциты с низкоаффинным рецептором подвергаются апоптозу.

В паракортикальной зоне лимфатических узлов содержатся интердигитальные ДК, мигрировавшие из кожи (клетки Лангерганса) или из слизистых оболочек, которые транспортируют переработанный антиген и представляют его Т-лимфоцитам.

Таким образом, с иммунологической точки зрения лимфатические узлы характеризуются как периферические органы иммунной системы, состоящие из стромальных элементов (микроокружение), в которых мигрирующие клетки иммунной системы выполняют важнейшие иммунные функции: созревание эффекторных Т-хелперов, ЦТЛ, регуляторных и других клеток, а также плазматических клеток, вырабатывающих специфические антитела, и формирование Т- и В-клеток памяти.

– Возврат в раздел “медицинская физиология”

Оглавление темы “Клетки иммунной системы”:

1. В-лимфоциты. Т-лимфоциты

2. Клетки врожденного имммунитета. Система фагоцитарных клеток

3. Нейтрофилы. Антигенпрезентирующие клетки

4. Дендритные клетки. Виды дендритных клеток

5. Различия между профессиональными антигенпредставляющими клетками. Эозинофилы

6. Тромбоциты. Органы центральной иммунной системы

7. Кровь и лимфа в иммунной системе. Тимус

8. Строение и функции тимуса. Морфология тимуса

9. Лимфатические узлы. Строение лимфатических узлов

10. Клетки лимфатических узлов. Развитие клеток лимфатических узлов

Источник

ГЛАВА 2 КОМПОНЕНТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Иммунную

(лимфоидную) систему образуют разные компоненты – органы, ткани и

клетки, отнесённые к этой системе на основании функционального критерия

(выполнение иммунным путём защиты организма) и анатомо-физиологического

принципа организации (органно-циркуляторный принцип). С этой точки

зрения к иммунной системе относят красный костный мозг и вилочковую

железу (центральные органы), а также периферические органы и системы

(лимфатические узлы, селезёнку, печень, лимфоидные скопления в разных

органах) и наконец – пути циркуляции иммунокомпетентных клеток.

• Лимфоидная система. Анатомический

эквивалент и синоним иммунной системы – лимфоидная система. Для системы

важны взаимосвязи с другими системами организма (по крайней мере, с

системой клеток крови и кровеносных сосудов, а также покровными тканями –

слизистыми оболочками и кожей). Названные системы – ближайшие партнёры,

на которые в своей работе опирается система лимфоцитарного иммунитета.

• Органно-циркуляторный принцип организации. В

организме взрослого здорового человека содержится около 1013

лимфоцитов, т.е. примерно каждая десятая клетка тела – лимфоцит.

Анатомо-физиологический принцип устройства иммунной системы –

органно-циркуляторный. Это означает, что лимфоциты не постоянно «сидят» в

органах лимфоидной системы, а интенсивно рециркулируют между

лимфоидными органами и нелимфоидными тканями через лимфатические сосуды и

кровь. Так, через каждый лимфатический узел за один час проходит «109

лимфоцитов. Механизм миграции лимфоцитов определяют специфические

взаимодействия конкретных молекул на мембранах лимфоцитов и клеток

эндотелия стенки сосудов [такие молекулы называют адгезинами,

селектинами, интегринами, хоминг-Рц (от англ.

•

home – «дом», «место прописки» лимфоцита)]. В результате каждый орган

обладает специфичным спектром лимфоцитов и их клеток-партнёров по

иммунному ответу. Состав иммунной системы. Выделяют следующие органы и ткани иммунной системы (рис. 2.1).

♦ Кроветворный костный мозг – место обитания стволовых кроветворных клеток (СКК).

♦ Инкапсулированные органы: тимус, селезёнка, лимфатические узлы, печень.

♦ Неинкапсулированная лимфоидная ткань.

– Лимфоидная ткань слизистых оболочек (MALT – Mucosal-

Associated Lymphoid Tissue). В том числе:

–

Лимфоидная ткань, ассоциированная с ЖКТ (GALT – Gut-Associated Lymphoid

Tissue) – миндалины, аппендикс, пейеровы бляшки, а также субпопуляция

внутриэпителиальных лимфоцитов слизистой оболочки ЖКТ.

–

Лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами и бронхиолами (BALT –

Bronchus-Associated Lymphoid Tissue), а также внутриэпителиальные

лимфоциты слизистой оболочки дыхательной системы.

Рис. 2.1. Компоненты иммунной (лимфоидной) системы.

Рис. 2.1. Компоненты иммунной (лимфоидной) системы.

1

– кроветворный костный мозг; 2 – тимус; 3 – неинкапсулированная

лимфоидная ткань слизистых оболочек; 4 – лимфатические узлы; 5 – сосуды

лимфодренажа покровных тканей (афферентные лимфатические сосуды); 6 –

грудной лимфатический проток (впадает в системную циркуляцию через

верхнюю полую вену); 7 – селезёнка; 8 – печень; 9 – внутриэпителиальные

лимфоциты.

– Лимфоидная ткань, ассоциированная с

женскими половыми путями (VALT – Vulvovaginal-Associated Lymphoid

Tissue), а также внутриэпителиальные лимфоциты их слизистой оболочки.

–

Лимфоидная ткань, ассоциированная с носоглоткой (NALT – Nose-Associated

Lymphoid Tissue), а также внутриэпителиальные лимфоциты её слизистой

оболочки. – Субпопуляции лимфоцитов печени, которая в качестве

лимфоидного барьера «обслуживает» кровь воротной вены,

несущей все всосавшиеся в кишечнике вещества. – Лимфоидная подсистема кожи (SALT – Skin-Associated

Lymphoid Tissue) – диссеминированные внутриэпители-

альные лимфоциты и региональные лимфатические узлы и

сосуды лимфодренажа.

♦ Периферическая кровь – транспортно-коммуникационный компонент иммунной системы.

• Центральные и периферические органы иммунной системы

♦ Центральные органы. Кроветворный костный мозг и тимус – центральные органы иммунной системы, именно в них начинается лимфопоэз – дифференцировка лимфоцитов от СКК до зрелого неиммунного лимфоцита.

–

Другие ветви дифференцировки общей лимфоидной клеткипредшественника для

прохождения лимфопоэза «выселяются» из костного мозга в другие органы и

ткани, а именно: предшественники T-лимфоцитов – в тимус и слизистую

оболочку ЖКТ, предшественники В1-субпопуляции B-лим- фоцитов – в брюшную и плевральную полости.

–

В костном мозгу происходят полные «курсы» эритропоэза (заканчивается

эритроцитами), миелопоэза (заканчивается нейтрофилами, моноцитами,

эозинофилами, базофилами), мегакариоцитопоэза (заканчивается

тромбоцитами), а также начинается дифференцировка ДК, и вероятно, NK- и В2-лимфоцитов. В2-лимфоциты, пройдя «курс» иммуногенеза в периферических лимфоидных органах на пути превращения в плазматические клетки оседают in situ и

в разных частях внутренней среды организма (например, в рыхлой

волокнистой соединительной ткани, в красном костном мозгу и так далее),

где и выполняют свою функцию, вырабатывая большие количества АТ за

период от нескольких дней до месяца.

♦ Периферические органы. В периферических лимфоидных органах

(селезёнка,

лимфатические узлы, неинкапсулированная лимфоидная ткань) зрелые

неиммунные лимфоциты вступают в контакты с АПК. Если Аг-распознающий Рц

лимфоцита связывает комплементарный Аг в периферическом лимфоидном

органе, то лимфоцит вступает на путь дальнейшей дифференцировки в режиме

иммунного ответа, т.е. начинает пролиферировать и продуцировать

эффекторные молекулы (цитокины, перфорин, гранзимы и др.). Такую

додифференцировку лимфоцитов на периферии называют иммуногенезом. В

результате иммуногенеза формируются клоны иммунных (эффекторных)

лимфоцитов, которые распознают Аг и организуют деструкцию как Аг, так и

тех периферических тканей организма, где этот Аг присутствует.

• Клетки иммунной системы. В состав иммунной системы входят клетки различного генеза – мезенхимного, экто- и энтодермального.

♦ Мезенхимного генеза клетки. К ним относятся собственно иммуноциты – все разновидности лимфоцитов – T, B и NK. Непосредственными «сотрудниками» лимфоцитов являются различные лейкоциты – моноциты/макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, а также ДК, тучные клетки и эндотелий сосудов. Даже

эритроциты вносят свой вклад в деструктивное завершение иммунного

ответа – транспортируют иммунные комплексы «Аг+АТ+комплемент» в печень и

селёзенку для фагоцитоза и разрушения.

♦ Эпителий. В

состав некоторых лимфоидных органов (тимус, некоторые

неинкапсулированные лимфоидные ткани) входят эпителиальные клетки

эктодермального и энтодермального происхождения.

• Гуморальные факторы. Помимо

клеток, «иммунологическая материя» представлена растворимыми молекулами

– гуморальными факторами. Это продукты B-лимфоцитов – антитела (они же иммуноглобулины) и растворимые медиаторы межклеточных взаимодействий – цитокины.

Тимус

В

тимусе (thymus) проходит лимфопоэз значительной части T-лимфоцитов

(аббревиатура «Т» происходит от «Thymus»). В каждой дольке тимуса (рис.

2.2) различимы две зоны: по периферии – корковая, в центре – мозговая.

Объём органа заполнен

Рис. 2.2. Строение дольки тимуса.

Рис. 2.2. Строение дольки тимуса.

эпителиальным каркасом (эпителий), в котором располагаются тимоциты (лимфоциты тимуса), ДК и макрофаги. ДК расположены преимущественно в зоне, переходной между корковой и мозговой. Макрофаги присутствуют во всех зонах.

• Эпителиальные клетки своими

отростками «обнимают и баюкают» лимфоциты тимуса (тимоциты), поэтому их

называют «nurse cells» («клетки-сиделки», «нянечки»). Эти клетки не

только поддерживают развивающиеся тимоциты, но также продуцируют

цитокины ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-7, LIF, GM-CSF и экспрессируют молекулы

адгезии LFA-3 и ICAM-1, комплементарные молекулам адгезии на поверхности

тимоцитов (CD2 и LFA-1).

В мозговой зоне долек имеются плотные образования из скрученных эпителиальных клеток – тельца Гассаля (тельца вилочковой железы) – места компактного скопления дегенерирующих эпителиальных клеток.

• Тимоциты дифференцируются из костномозговой СКК. На клетках-предшественниках тимоцитов ещё вне тимуса экспрессиро-

ваны молекулы CD7, CD2, CD34 и цитоплазматическая форма

CD3.

• Гематотимический барьер. Тимус

интенсивно васкуляризован. Стенки капилляров и венул образуют

гематотимический барьер на входе в тимус и, возможно, на выходе из него,

так как выход зрелых лимфоцитов из тимуса либо свободен (каждая долька

имеет эфферентный лимфатический сосуд, выносящий лимфу в лимфатические

узлы средостения), либо происходит путём экстравазации через стенку

посткапиллярных венул с высоким эндотелием в корково-мозговой области

и/или через стенку обычных кровеносных капилляров.

• Возрастные изменения. К

моменту рождения тимус полностью сформирован. Он густо заселён

тимоцитами в течение всего детства и до момента полового созревания.

После пубертата тимус начинает уменьшаться в размерах, сморщиваться.

Тимэктомия у взрослых не приводит к серьёзным дефектам в иммунитете, как

если бы в детстве и подростковом возрасте был создан необходимый и

достаточный пул периферических T-лимфоцитов на всю оставшуюся жизнь.

Лимфатические узлы

Лимфатические

узлы (рис. 2.3) – множественные, симметрично расположенные,

инкапсулированные периферические лимфоидные органы бобовидной формы,

размером от 0,5 до 1,5 см в длину (вне воспаления). Лимфатические узлы

через афферентные лимфатические сосуды (их несколько на каждый узел)

дренируют тканевую жидкость. Таким образом, лимфатические узлы – это

«таможня» для всех веществ (в том числе Аг). Из анатомических ворот узла

параллельно с артерией и веной выходит единственный эфферентный сосуд,

несущий лимфу в конечном итоге в грудной лимфатический проток. Паренхима

лимфатического узла состоит из T-клеточной, B-клеточной зон и мозговых

тяжей.

• B-клеточная зона. Корковое

вещество разделено соединительнотканными трабекулами на радиальные

секторы и содержит лимфоидные фолликулы, это B-лимфоцитарная зона.

Строма фолликулов содержит фолликулярные ДК (ФДК), формирующие то особое

микроокружение, в котором происходит уникальный для B-лимфоцитов

процесс соматического гипермутагенеза вариабельных сегментов генов

иммуноглобулинов и отбор наиболее аффинных вариантов АТ («созревание

аффинности АТ»).

Рис. 2.3. Строение лимфатического узла. А.

Рис. 2.3. Строение лимфатического узла. А.

Корковая и мозговая части. В корковой части расположены лимфатические

фолликулы, от которых в мозговую часть отходят мозговые тяжи.

Тимусзависимая паракортикальная зона заштрихована. Б. Распределение Т- и

B-лимфоцитов. Тимусзависимая зона – светлая. Тимуснезависимая зона

заштрихована. Т-лимфоциты поступают в паренхиму узла из посткапиллярных

венул и вступают в контакт с фолликулярными отростчатыми клетками и

В-лимфоцитами.

Лимфоидные фолликулы проходят 3 стадии развития. Первичный фолликул –

мелкий фолликул, состоящий из неиммунных B-лим- фоцитов. После того как

B-лимфоциты вступают в иммуногенез, в лимфоидном фолликуле появляется герминативный (зародышевый) центр, содержащий

интенсивно пролиферирующие B-лимфоциты (это происходит примерно через 1

нед после активной иммунизации). По завершении процесса иммуногенеза

лимфоидный фолликул существенно уменьшается в размере, это вторичный фолликул.

• T-клеточная зона. В

паракортикальной (T-зависимой) зоне лимфатического узла расположены

T-лимфоциты и интердигитирующие ДК (они отличаются от ФДК)

костномозгового происхождения, которые представляют Аг для T-лимфоцитов.

Через стенку посткапиллярных венул с высоким эндотелием происходит

миграция лимфоцитов из крови в лимфатический узел.

• Мозговые тяжи. Под

паракортикальной зоной расположены содержащие макрофаги мозговые тяжи.

При активном иммунном ответе в этих тяжах можно видеть множество зрелых

B-лимфо- цитов (плазматических клеток). Тяжи впадают в синус мозгового

вещества, из которого выходит эфферентный лимфатический сосуд.

Селезёнка

Селезёнка – относительно большой непарный орган с массой около 150 г. Лимфоидная ткань селезёнки – белая пульпа. Се-

лезёнка – лимфоцитарная «таможня» для Аг, попавших в кровь. Лимфоциты

селезёнки накапливаются вокруг артериол в виде так называемых

периартериолярных муфт (рис. 2.4).

T-зависимая зона

муфты непосредственно окружает артериолу. B-клеточные фолликулы

расположены ближе к краю муфты. Артериолы селезёнки впадают в синусоиды

(это уже красная пульпа). Синусоиды заканчиваются венулами, которые собираются в селезё- ночную вену, несущую кровь в воротную вену печени.

Печень

Печень

выполняет важные иммунные функции, что вытекает из следующих фактов: –

Печень – мощный орган лимфопоэза в эмбриональном периоде и, возможно, у

взрослых. о Аллогенные трансплантаты печени не отторгаются или почти не

отторгаются. о Толерантность к вводимым перорально Аг можно индуцировать

Рис. 2.4. Селезёнка. Тимусзависимая

Рис. 2.4. Селезёнка. Тимусзависимая

и тимуснезависимая зоны селезёнки. Скопление T-лимфоцитов (светлые

клетки) вокруг артерий, вышедших из трабекул, образует тимусзависимую

зону. Лимфатический фолликул и окружающая его лимфоидная ткань белой

пульпы – тимуснезависимая зона. Здесь присутствуют В-лимфоциты (тёмные

клетки), макрофаги и фолликулярные отростчатые клетки.

только

при нормальном физиологическом кровоснабжении печени и не удаётся

индуцировать после операции по созданию портокавальных анастомозов. о

Печень синтезирует белки острой фазы (C-реактивный белок и связывающий

маннозу лектин), а также белки системы комплемента. о В печени

содержатся разные субпопуляции лимфоцитов, в том числе уникальные

лимфоциты, сочетающие признаки T- и NK-клеток.

Клеточный состав печени

• Гепатоциты формируют

паренхиму печени и содержат очень мало молекул MHC-I; молекул MHC-II в

здоровой печени нет, но они могут экспрессироваться при заболеваниях

этого органа.

• Купферовские клетки –

макрофаги печени – составляют около 15% от общего числа клеток печени и

80% всех макрофагов тела. Плотность макрофагов выше в перипортальных

областях.

• Эндотелиальные клетки синусоидов печени не имеют базальной мембраны.

• Лимфоидная система печени, кроме лимфоцитов, содержит ана-

томический

субстрат циркуляции лимфы – пространства Диссе. Эти пространства с

одной стороны непосредственно контактируют с кровью синусоидов печени, с

другой – с гепатоцитами. Лимфоток в печени значителен (не менее 15-20%

всего лимфотока организма).

• Звёздчатые клетки (клетки

Ито) расположены в пространствах Диссе. Они содержат жировые вакуоли с

витамином А, характерные для гладкомышечных клеток α-актин и десмин,

могут трансформироваться в миофибробласты.

Лимфоидная ткань слизистых оболочек и кожи

Неинкапсулированная

лимфоидная ткань слизистых оболочек представлена глоточным лимфоидным

кольцом Пирогова, пейеровыми бляшками тонкой кишки, лимфоидными

фолликулами аппендикса, лимфоидной тканью слизистых оболочек желудка,

кишечника, бронхов и бронхиол, органов мочеполовой системы и всех

остальных слизистых оболочек.

• Пейеровы бляшки (рис. 2.5) – групповые лимфатические фолликулы, расположенные в l. propria тонкой

кишки. Фолликулы (точнее T-клетки фолликулов) примыкают к кишечному

эпителию под так называемыми M-клетками («М» от Membranous, эти клетки

Рис. 2.5. Пейерова бляшка в стенке кишки. А.

Рис. 2.5. Пейерова бляшка в стенке кишки. А.

Общий вид. Б. Сильно упрощённая схема. 1 – энтероциты (эпителий кишки);

2 – М-клетки; 3 – T-клеточная зона; 4 – В-клеточная зона; 5 – фолликул.

Масштаб между структурами не выдержан.

• не имеют

микроворсинок), являющимися «входными воротами» пейеровой бляшки.

Основная масса лимфоцитов находится в B-клеточных фолликулах с

зародышевым центром. T-клеточные зоны окружают фолликул ближе к

эпителию. B-лимфоциты составляют 50-70%, T-лимфоциты – 10-30% всех

клеток пейеровой бляшки. Основная функция пейеровых бляшек – поддержание

иммуногенеза B-лимфоцитов и их дифференцировка в плазмоциты,

продуцирующие АТ – иммуноглобулины секреторных классов A и E (IgA и

IgE). Продукция IgA в слизистой оболочке кишки составляет более 70%

общей ежедневной продукции иммуноглобулинов в организме: у взрослого

человека около 3 г IgA каждый день. Более 90% всего синтезируемого

организмом IgE экскретируется через слизистую оболочку в просвет кишки. Внутриэпителиальные лимфоциты. Помимо

организованной лимфоидной ткани в слизистых оболочках есть и одиночные

внутриэпителиальные T-лимфоциты, диссеминированные среди эпителиальных

клеток. На их поверхности экспрессирована особая молекула,

обеспечивающая адгезию этих лимфоцитов к энтероцитам – HML-1. Не менее

10-50% внутриэпителиальных лимфоцитов составляют Tγδ/CD8αα+.

Источник