Строение селезенки лимфатических узлов

Оглавление темы “Селезенка. Лимфатические узлы. Стадии иммунного ответа. Формы иммунного ответа. Воспаление. Механизмы, контролирующие иммунную систему.”: Селезенка. Функции селезенки. Лимфатические узлы. Функции лимфатических узлов.Селезенка выполняет функции фильтра крови, удаляющего из крови попадающие туда чужеродные частицы и молекулы, а также состарившиеся эритроциты.

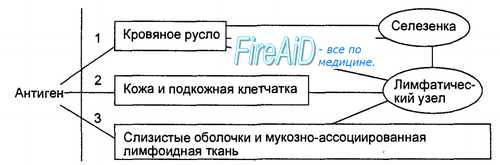

В селезенке имеются Т- и В-зоны, заселенные преимущественно Т- или В-лимфоцитами. В качестве одного из периферических органов иммунной системы селезенка является местом: Селезенка является местом специфического иммунного ответа на антигены, циркулирующие в крови, а в лимфатических узлах разыгрываются процессы специфического иммунного ответе на антигены, попадающие через лимфу (рис. 8.5). Лимфатические узлыЛимфатические узлы функционируют в качестве своеобразных фильтров лимфы, задерживая микроорганизмы, попавшие в лимфу. В качестве периферических органов иммунной системы лимфатические узлы являются местом:

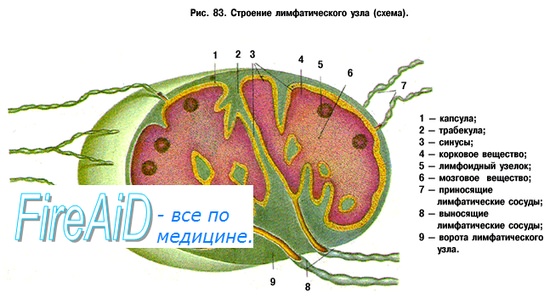

Один лимфатический узел имеет массу около 1 г. Каждый час из лимфоузла выходит в лимфу количество лимфоцитов, эквивалентное его утроенной массе. Большая часть (90 %) клеток в этой эфферентной лимфе представляют собой лимфоциты, покинувшие кровяное русло на территории этого лимфатического узла. Среди клеток лимфатического узла около 10 % составляют макрофаги и около 1 % — дендритные клетки. В кортикальном (наружном) слое лимфатического узла преобладают скопления лимфоцитов. В мозговом (внутреннем) слое лимфатического узла лимфоциты содержатся в сочетании с макрофагами (около 10 %) и дендритными клетками (около 1 %), которые выполняют функцию представления антигенов Т-лимфоцитам и продуцируют цитокины. В пределах лимфатического узла происходит свободная циркуляции лимфоцитов между лимфой, кровью и лимфоидной тканью. При развитии специфического иммунного ответа в мозговом слое лимфатических узлов накапливаются образовавшиеся из В-лимфоцитов плазматические клетки, продуцирующие и секретирующие соответствующие антигену по специфичности антитела —иммуноглобулины. Строго определенное взаимное расположение Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток в лимфатических узлах обеспечивает последовательное развитие стадий иммунного ответа: представления антигена, его распознавания Т-клеточными рецепторами, активации процессов пролиферации и дифференцировки (созревания) лимфоцитов. В результате в лимфатических узлах формируются зрелые Т-лимфоциты, которые принимают участие в защитных реакциях. Там же формируются клоны долгоживущих Т- и В-лимфоцитов, обеспечивающих поддержание иммунологической памяти о встрече с конкретным антигеном. – Также рекомендуем “Мукозно-ассоциированная лимфоидная ткань. Лимфоидная ткань слизистых оболочек.” |

Источник

Составной частью сосудистой системы является лимфатическая система.

По лимфатическим сосудам и протокам от тканей в венозное русло по направлению к сердцу движется лимфа – прозрачная или мутно-белая жидкость, близкая по химическому составу к плазме крови. Лимфа играет определенную роль в обмене веществ, переносит питательные вещества из крови в клетки. Механизм образования лимфы основывается на процессах фильтрации, диффузии и осмоса, разности гидростатического давления крови в капиллярах и межтканевой жидкости.

Существует два пути,по которым различные по размеру частицы проходят через стенку лимфатических капилляров в их просвет – межклеточный и через эндотелий. Первый основан на том, что межклеточные щели стенок капилляров могут расширяться и пропускать из окружающих тканей крупнодисперсные частицы. Второй путь транспорта веществ в лимфатический капилляр основан на их непосредственном прохождении через цитоплазму эндотелиальных клеток с помощью микропиноцитозных пузырьков и везикул. Прохождение жидкости и различных частиц по обоим путям осуществляется одновременно.

Снижение онкотического давления плазмы крови влечет за собой усиленный переход жидкости из крови в ткани, повышение осмотического давления межтканевой жидкости и лимфы, сопровождается усиленным образованием лимфы. Этот механизм особенно отчетливо выступает при накоплении в тканевой жидкости низкомолекулярных продуктов метаболизма, например при мышечной работе.

Процесс фильтрации жидкости из крови происходит в артериальном.конце капилляра, возвращается же жидкость в кровяное русло в венозном. Это связано, во-первых, с разницей величины кровяного давления в артериальном и венозном конце капилляра, во-вторых, с повышением онкотического давления в венозном конце капилляра.

В организме человека средняя скорость фильтрации во всех капиллярах в целом составляет примерно 14 мл/мин, т.е. 20 л/сут; скорость обратного всасывания – около 12,5 мл/мин, или 18 л/сут. Следовательно, в лимфатические капилляры попадает 2 л жидкости в сутки.

Значительная часть жира из кишечника всасывается непосредственно в лимфатическое русло. Лимфа может переносить также ядовитые вещества, клетки злокачественных опухолей. Лимфатическая система обладает барьерной функцией – способностью обезвреживать попадающие в организм инородные частицы, микроорганизмы и т.д.

Лимфатическая система представляет собой систему лимфатических сосудов и лимфатических узлов, по которым движется лимфа по направлению к сердцу. В состав лимфы входят пропотевшая в лимфатические капилляры тканевая жидкость и лимфоциты.

Все ткани, кроме костной, нервной и поверхностных слоев кожи, пронизаны сетью лимфатических капилляров. Они начинаются петлями или слепыми выростами и характеризуются наличием лакун в местах слияний. В обычных условиях многие капилляры находятся в спавшемся состоянии.

При слиянии нескольких капилляров образуется лимфатический сосуд.Здесь же находится и первый клапан.В стенках сосуда между эндотелием и соединительно-тканной оболочкой появляется мышечный слой, который по мере укрупнения сосуда утолщается. В дальнейшем по ходу сосудов в местах их сужения также находятся клапаны. Расстояние между ними составляет 2-8 мм, а в крупных сосудах – до 15 мм. Клапаны представляют собой парные, лежащие друг против друга складки полулунной формы. Они препятствуют обратному току лимфы. Из каждого органа или части тела выходят отводящие лимфатические сосуды, которые направляются к регионарным лимфатическим узлам. Сосуды, по которым лимфа поступает в узел, называютприносящими,сосуды, которые выходят из ворот узла, называютвыносящими лимфатическими сосудами.

Функциональное значение лимфатических сосудов многообразно: они участвуют в процессах лимфообразования, которое происходит в лимфатических капиллярах, выполняют дренажную функцию и лимфоотток.

Лимфатические узлырасполагаются по ходу лимфатических сосудов и составляют вместе с ними единую систему. Лимфатические узлы с одной стороны обычно вдавлены. В этом месте, называемом воротами,в узел входят артерии и симпатические нервные волокна, а выходят вены и выносящие лимфатические сосуды. Сосуды, приносящие лимфу, входят с противоположной, выпуклой стороны узла. В связи с таким расположением по ходу сосудов лимфатический узел представляется не только кроветворным органом, но и своеобразным фильтром для оттекающей от тканей лимфы на ее пути в венозное русло.

Лимфатические узлы являются органами лимфоцитопоэза.В их корковом и мозговом веществе образуются В- и Т-лимфоциты и вырабатывается лейкоцитарный фактор, который стимулирует размножение клеток. Зрелые лимфоциты попадают в синусы узлов и из них выносятся с лимфой в отводящие сосуды. Узлы осуществляют также барьерно-фильтрационную функцию.В просветах их синусов задерживаются и захватываются макрофагами поступающие с током лимфы микробные тела и инородные частицы. Лимфатические узлы посредством лимфоцитов, выработки иммуноглобулинов, образования плазматических клеток участвуют в иммунных процессах. Они также выполняют функцию депо лимфы, участвуют в перераспределении жидкости и форменных элементов между кровью и лимфой.

Лимфа движется гораздо медленнее, чем кровь. Движению лимфы способствуют особенности строения лимфатических сосудов. Эти сосуды очень тонкие. Они начинаются в виде слепых, т.е. не имеющих начальных отверстий, лимфатических капилляров. Лимфатические капилляры вливаются в посткапилляры, в стенках которых появляются клапаны, образованные внутренней оболочкой этих микрососудов. При слиянии посткапилляров формируются лимфатические микрососуды. По своему строению лимфатические сосуды напоминают вены и имеют в противоположность капиллярам многочисленные клапаны. Находящаяся между клетками организматканевая жидкость всасывается лимфатическими капиллярами и в дальнейшем становится лимфой.

Все то, что оказывает давление на лимфатические сосуды по току лимфы (сокращение мышц, внешнее давление, в частности, массаж, пульсация артерий и пр.), способствует продвижению лимфы. Лимфатические сосуды впадают в лимфатические узлы, которые располагаются по их ходу. Лимфатические узлы представляют собой скопления лимфоидной ткани и имеют оболочку. Лимфа, протекая по щелям лимфатических узлов, обогащается лимфоцитами. В связи с этим лимфа, оттекающая от лимфатического узла, имеет большее количество белых кровяных телец, чем лимфа, притекающая к нему.

Наиболее крупным лимфатическим сосудом является грудной проток. Он собирает лимфу от трех четвертей тела: от нижних конечностей и брюшной полости, от левой половины головы, левой половины шеи, левой верхней конечности и левой половины грудной клетки вместе с находящимися в ней органами грудной полости.

К основным функциямлимфатической системы относятся:

поддержание постоянства объема и состава тканевой жидкости;

обеспечение гуморальной связи между тканевой жидкостью всех органов, тканей и кровью;

всасывание и перенос питательных веществ из пищеварительного канала в венозную систему;

участие в иммуннологических реакциях организма посредством доставки из лимфоидных органов лимфоцитов, клеток плазматического ряда, антител;

участие в ответах организма на чрезвычайные воздействия посредством переноса в костный мозг и к месту повреждения мигрирующих из лимфоидных органов лимфоцитов, плазмоцитов и т.д.

СЕЛЕЗЕНКА — орган иммуногенеза, тесно связанный с ретикулоэндотелиальной системой.

В селезенке образуются лимфоциты и другие форменные элементы крови, она является местом распада эритроцитов, выполняет функцию депонирования крови, изменяя свои размеры в зависимости от кровенаполнения.

Селезенка расположена в левом подреберье на уровне IX—XI ребер, имеет уплощенно-овальную форму с диафрагмальной и висцеральной поверхностями. Последняя вогнута, на ней имеются ворота, где находятся селезеночная артерия, вены, нервы.

Диафрагмальная поверхность выпуклая, прилежит к диафрагме;

Висцеральнаяповерхность соприкасается с желудком, ободочной кишкой, левой почкой и надпочечником.

Брюшина покрывает селезенку со всех сторон. Переходя на желудок, она образует желудочно-селезеночную связку. Под брюшиной находится тонкая фиброзная оболочка, которая отдает внутрь органа трабекулы, образующие соединительно-тканный остовселезенки.

Между трабекулами находится пульпа селезенки, представляющая лимфоидную ткань с фолликулами, по строению сходную с тканью лимфатического узла.

Виды пульпы

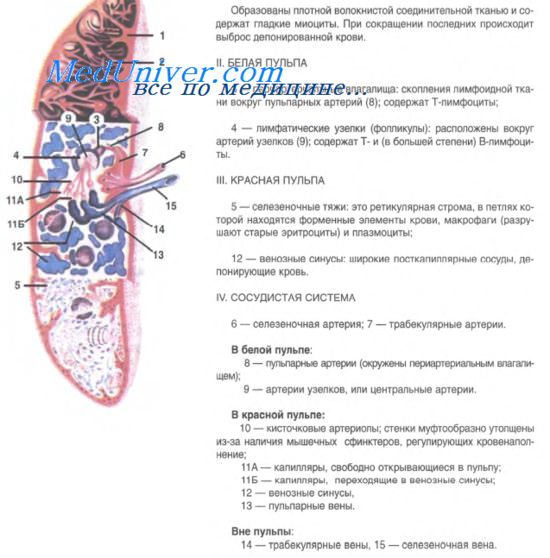

Белая пульпа селезенки представлена лимфоидной тканью, расположенной в адвентиции артерий в виде шаровидных скоплений, или узелков, и лимфатических периартериальных влагалищ. В целом они составляют примерно 1/5 органа.

Лимфатические узелки селезенки (фолликулы, или мальпигиевы тельца; lymphonoduli splenici) 0,3—0,5мм в диаметре представляют собой скопления Т- и В-лимфоцитов, плазмоцитов и макрофагов в петлях ретикулярной ткани (дендритных клеток), окруженные капсулой из уплощенных ретикулярных клеток. Через лимфатический узелок проходит, обычно эксцентрично, центральная артерия (a. centralis), от которой отходят радиально капилляры.

Лимфатические узелки селезенки (как и лимфоузлов) – являются B-зависимой зоной белой пульпы селезенки. В лимфатических узелках различают 4 нечетко разграниченные зоны: периартериальную, центр размножения, мантийную и краевую, или маргинальную, зону.

Красная пульпа селезенки

Красная пульпа селезенки включает венозные синусы и пульпарные тяжи.

Пульпарные тяжи. Часть красной пульпы, расположенная между синусами, называется селезеночными, или пульпарными, тяжами (chordae splenicae) Бильрота. Это форменные элементы крови, макрофаги, плазматические клетки лежащие в петлях ретикулярной соединительной ткани. Здесь по аналогии с мозговыми тяжами лимфатических узлов заканчивают свою дифференцировку и секретируют антитела плазмоциты, предшественники которых перемещаются сюда из белой пульпы. В пульпарных тяжах встречаются скопления В- и Т-лимфоцитов, которые могут формировать новые узелки белой пульпы. В красной пульпе задерживаются моноциты, которые дифференцируются в макрофаги.

Селезенка считается «кладбищем эритроцитов» в связи с тем, что обладает способностью понижать осмотическую устойчивость старых или поврежденных эритроцитов. Такие эритроциты не способны выйти в венозные синусы и подвергаются разрушению и поглощаются макрофагами красной пульпы.

В результате расщепления гемоглобина поглощенных макрофагами эритроцитов образуются и выделяются в кровоток билирубин и содержащий железо трансферрин. Билирубин переносится в печень, где войдет в состав желчи. Трансферрин из кровотока захватывается макрофагами костного мозга, которые снабжают железом вновь развивающиеся эритроциты.

В селезенке депонируется кровь и скапливаются тромбоциты. Старые тромбоциты также подвергаются здесь разрушению.

Синусы красной пульпы, расположенные между селезеночными тяжами, представляют собой часть сложной сосудистой системы селезенки. Это широкие тонкостенные сосуды неправильной формы, выстланы эндотелиальными клетками необычной веретеновидной формы с узкими щелями между ними, через которые в просвет синусов из окружающих тяжей мигрируют форменные элементы. Базальная мембрана прерывиста, ее дополняют ретикулярные волокна и отростки ретикулярных клеток.

Функции селезенки многочисленны.

Она принимает участие в разрушении и фагоцитозе старых эритроцитов и тромбоцитов,

в период эмбрионального развития селезенка человека выполняет функцию эритропоэза и лейкопоэза.

Белая пульпа является основным местом образования лимфоцитов, моноцитов и плазматических клеток.

Селезенка является основным депо тромбоцитов. В норме около 30% их сохраняется в селезенке.

Селезенка активно участвует в выработке некоторых фракций иммуноглобулинов (в частности, IgM).

Ретикулоэндотелиальные клетки задерживают имеющиеся в циркулирующей крови поврежденные и аномальные клетки, металлы, находящиеся в коллоидном состоянии, возбудителей некоторых инфекционных заболеваний.

Селезенка также выполняет и активно участвует в обмене железа в организме и гуморальной регуляции деятельности костного мозга.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 3265 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

Селезенка — периферический орган кроветворной и иммунной систем. Кроме выполнения кроветворной и защитной функций, она участвует в процессах гибели эритроцитов, вырабатывает вещества, угнетающие эритропоэз, депонирует кровь.

Развитие селезенки. Закладка селезенки происходит на 5-й неделе эмбриогенеза образованием плотного скопления мезенхимы. Последняя дифференцируется в ретикулярную ткань, прорастает кровеносными сосудами, заселяется стволовыми кроветворными клетками. На 5-м месяце эмбриогенеза в селезенке отмечаются процессы миелопоэза, которые к моменту рождения сменяются лимфоцитопоэзом.

Строение селезенки. Селезенка снаружи покрыта капсулой, состоящей из мезотелия, волокнистой соединительной ткани и гладких миоцитов. От капсулы внутрь отходят перекладины — трабекулы, анастомозирующие между собой. В них также есть волокнистые структуры и гладкие миоциты. Капсула и трабекулы образуют опорно-сократительный аппарат селезенки. Он составляет 5-7% объема этого органа. Между трабекулами находится пульпа (мякоть) селезенки, основу которой составляет ретикулярная ткань.

Стволовые кроветворные клетки определяются в селезенке в количестве, примерно, 3,5 в 105 клеток. Различают белую и красную пульпы селезенки.

Белая пульпа селезенки — это совокупность лимфоидной ткани, которая образована лимфатическими узелками (В-зависимые зоны) и лимфатическими периартериальными влагалищами (Т-зависимые зоны).

Белая пульпа при макроскопическом изучении срезов селезенки выглядит в виде светло-серых округлых образований, составляющих 1/5 часть органа и распределенных диффузно по площади среза.

Лимфатическое периартериальное влагалище окружает артерию после выхода ее из трабекулы. В его составе обнаруживаются антигенпредставляющие (дендритные) клетки, ретикулярные клетки, лимфоциты (преимущественно Т-хелперы), макрофаги, плазматические клетки. Лимфатические первичные узелки по своему строению аналогичны таковым в лимфатических узлах. Это округлое образование в виде скопления малых В-лимфоцитов, прошедших антигеннезависимую дифференцировку в костном мозге, которые находятся во взаимодействии с ретикулярными и дендритными клетками.

Вторичный узелок с герминативным центром и короной возникает при антигенной стимуляции и наличии Т-хелперов. В короне присутствуют В-лимфоциты, макрофаги, ретикулярные клетки, а в герминативном центре — В-лимфоциты на разных стадиях пролиферации и дифференцировки в плазматические клетки, Т-хелперы, дендритные клетки и макрофаги.

Краевая, или маргинальная, зона узелков окружена синусоидальными капиллярами, стенка которых пронизана щелевидными порами. В эту зону Т-лимфоциты мигрируют по гемокапиллярам из периартериальной зоны и поступают в синусоидные капилляры.

Красная пульпа — совокупность разнообразных тканевых и клеточных структур, составляющих всю оставшуюся массу селезенки, за исключением капсулы, трабекул и белой пульпы. Основные структурные компоненты ее — ретикулярная ткань с клетками крови, а также кровеносные сосуды синусоидного типа, образующие причудливые лабиринты за счет разветвлений и анастомозов. В ретикулярной ткани красной пульпы различают два типа ретикулярных клеток — малодифференцированные и клетки фагоцитирующие, в цитоплазме которых много фагосом и лизосом.

Между ретикулярными клетками располагаются клетки крови — эритроциты, зернистые и незернистые лейкоциты.

Часть эритроцитов находится в состоянии дегенерации или полного распада. Такие эритроциты фагоцитируются макрофагами, переносящими затем железосодержащую часть гемоглобина в красный костный мозг для эритроцитопоэза.

Синусы в красной пульпе селезенки представляют часть сосудистого русла, начало которому дает селезеночная артерия. Далее следуют сегментарные, трабекулярные и пульпарные артерии. В пределах лимфоидных узелков пульпарные артерии называются центральными. Затем идут кисточковые артериолы, артериальные гемокапилляры, венозные синусы, пульпарные венулы и вены, трабекулярные вены и т. д. В стенке кисточковых артериол есть утолщения, называемые гильзами, муфтами или эллипсоидами. Мышечные элементы здесь отсутствуют. В эндотелиоцитах, выстилающих просвет гильз, обнаружены тонкие миофиламенты. Базальная мембрана очень пористая.

Основную массу утолщенных гильз составляют ретикулярные клетки, обладающие высокой фагоцитарной активностью. Полагают, что артериальные гильзы участвуют в фильтрации и обезвреживании артериальной крови, протекающей через селезенку.

Венозные синусы образуют значительную часть красной пульпы. Их диаметр 12-40 мкм. Стенка синусов выстлана эндотелиоцитами, между которыми имеются межклеточные щели размером до 2 мкм. Они лежат на прерывистой базальной мембране, содержащей большое количество отверстий диаметром 2-6 мкм. В некоторых местах поры в базальной мембране совпадают с межклеточными щелями эндотелия. Благодаря этому устанавливается прямое сообщение между просветом синуса и ретикулярной тканью красной пульпы, и кровь из синуса может выходить в окружающую их ретикулярную строму. Важное значение для регуляции кровотока через венозные синусы имеют мышечные сфинктеры в стенке синусов в месте их перехода в вены. Имеются также сфинктеры в артериальных капиллярах.

Сокращения этих двух типов мышечных сфинктеров регулирует кровенаполнение синусов. Отток крови из микроциркуляторного русла селезенки происходит по системе вен возрастающего калибра. Особенностью трабекулярных вен являются отсутствие в их стенке мышечного слоя и сращение наружной оболочки с соединительной тканью трабекул. Вследствие этого трабекулярные вены постоянно зияют, что облегчает отток крови.

Возрастные изменения селезенки. С возрастом в селезенке отмечаются явления атрофии белой и красной пульпы, уменьшается количество лимфатических фолликулов, разрастается соединительнотканная строма органа.

Реактивность и регенерация селезенки. Гистологические особенности строения селезенки, ее кровоснабжения, наличие в ней большого количества крупных расширенных синусоидных капилляров, отсутствие мышечной оболочки в трабекулярных венах следует учитывать при боевой травме. При повреждении селезенки многие сосуды пребывают в зияющем состоянии, и кровотечение при этом самопроизвольно не останавливается. Эти обстоятельства могут определить тактику хирургических вмешательств. Ткани селезенки очень чувствительны к действию проникающей радиации, к интоксикациям и инфекциям. Вместе с тем они обладают высокой регенерационной способностью. Восстановление селезенки после травмы происходит в течение 3-4 недель за счет пролиферации клеток ретикулярной ткани и образования очагов лимфоидного кроветворения.

Кроветворная и иммунная системы чрезвычайно чувствительны к различным повреждающим воздействиям. При действии экстремальных факторов, тяжелых травмах и интоксикациях в органах происходят значительные изменения. В костном мозге уменьшается число стволовых кроветворных клеток, опустошаются лимфоидные органы (тимус, селезенка, лимфатические узлы), угнетается кооперация Т- и В-лимфоцитов, изменяются хелперные и киллерные свойства Т-лимфоцитов, нарушается дифференцировка В-лимфоцитов.

– Также рекомендуем “Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник