Строение лимфоциты в крови

Лимфоциты. Кровяные пластинки. Лимфа.Лимфоциты — это агранулоциты. Количество их составляет 20-30% от общего числа лейкоцитов. Большая часть лимфоцитов (98%) находится в тканях. Различают малые (диаметр около 6 мкм), средние (6-8 мкм) и большие лимфоциты (8-12 мкм). В сосудистой крови преобладают малые лимфоциты. Лимфоциты имеют базофильную цитоплазму, окружающую в виде узкого ободка плотное округлое ядро. Различают 4 вида лимфоцитов: малые светлые, малые темные, средние и большие лимфоциты. Такое подразделение недостаточно для точного определения функциональных особенностей разных видов лимфоцитов. При нечетких гистологических различиях они весьма дифференцированы в отношении роли в защитных иммунных реакциях. Выделены два основных вида лимфоцитов: Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Развитие методов иммуноцитохимии позволило различать субпопуляции Т-лимфоцитов, отличающиеся набором тех или иных рецепторов (например, CD+4, CD+8 и др.). Кроме того, отдельную группу составляют нулевые лимфоциты (не содержат маркируемые рецепторы), которые не относятся ни к В-, ни к Т-лимфоцитам. Среди них основную популяцию составляют большие гранулярные лимфоциты, обладающие цитотоксическим свойством (натуральные киллеры, NK-клетки). Развиваются все лимфоциты из стволовой кроветворной клетки в красном костном мозге. Однако Т-лимфоциты в последующем созревают в тимусе, тогда как В-лимфоциты (от bursa Fabricius — фабрициева сумка у птиц) после дифференцировки в красном костном мозге оседают в тимуснезависимых зонах селезенки и лимфатических узлов. Каждый из этих видов лимфоцитов подвергается еще более узкой специализации, участвуя в иммунных реакциях как структурные элементы клеточного и гуморального иммунитета (см. ниже). Общее количество лимфоцитов в организме огромно (1-4х109/л). Довольно интенсивно идет и репродукция лимфоцитов (на 1 кг массы тела за 1 ч образуется до 3 млн. лимфоцитов). 65-75% лимфоцитов крови относятся к долгоживущим клеткам (продолжительность жизни от нескольких месяцев до 5 лет), 15-35% клеток — к короткоживущим (продолжительность жизни от нескольких часов до 5 суток). Т-лимфоциты — долгоживущие. В-лимфоциты — короткоживущие. Для лимфоцитов характерны циркуляция и рециркуляция — выход из крови в ткани, переход из ткани и циркуляция в составе лимфы, возвращение в ткани.

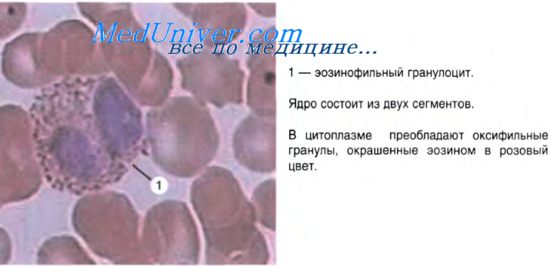

Кровяные пластинки.Кровяные пластинки, или тромбоциты, представляют собой свободно циркулирующие в крови безъядерные фрагменты цитоплазмы гигантских клеток красного костного мозга — мегакариоцитов. Размер пластинок — 2-3 мкм. Количество их в 1 л составляет 200-300х109. Каждая кровяная пластинка состоит из двух частей: центральной зернистой — грануломера (хромомера) и периферической — гиаломера. В грануломере имеются электронноплотные гранулы (диаметр 0,2-0,5 мкм) нескольких видов, светлые вакуоли, а также единичные митохондрии и глыбки гликогена. Самые крупные гранулы содержат фибриноген, тромбоглобулин, фактор свертывания V, переносчик фактора VIII свертывания и др. Мелкие гранулы включают в себя гистамин, серотонин, ионы кальция и магния, АТФ и др. Существуют также немногочисленные лизосомы. Гиаломер в основном формируется элементами опорно-двигательной системы — микротрубочками, микрофиламентами и промежуточными филаментами. Кроме того, выявляются производные комплекса Гольджи в виде трубочек. У тромбоцитов функционально ведущей системой является рецепторно-трансдукторная. Рецепторы регулируют угнетение слипания пластинок или активацию тромбоцитов и участие в процессе свертывания крови. При активации пластинок на их поверхности образуются отростки, называемые “усиками”, с помощью которых кровяные пластинки формируют конгломераты. Вокруг тромбоцитарных конгломератов возникают нити фибрина. Выделяющийся из кровяных пластинок сократимый белок тромбостенин вызывает сжатие фибринового сгустка. Различают 5 видов кровяных пластинок: юные, зрелые, старые, дегенеративно измененные и гигантские. Продолжительность жизни кровяных пластинок составляет 5-8 сут. Регуляция количества кровяных пластинок в крови включает механизмы, увеличивающие объем и общую массу мегакариоцитов в красном костном мозге. Форменные элементы крови в норме находятся в определенных количественных соотношениях, что называют гемограммой. Лейкоцитарной формулой называют соотношение доли различных клеточных форм лейкоцитов в крови взрослого человека в условиях нормы. Общее количество лейкоцитов в 1 мкл крови: 4-9 тыс., из них: нейтрофилы составляют 65-70%, эозинофилы — 1-5%, базофилы — 0,5-1%, лимфоциты — 20-30%, моноциты — 6-8%. Лимфа.Форменные элементы лимфы представлены в основном лимфоцитами, а также моноцитами. Лимфа из капилляров поступает в лимфатические сосуды, протекает через лимфатические узлы, где обогащается клетками крови (агранулоцитами), и, поступая в крупные лимфатические сосуды, вливается в кровь. Таким образом, между кровью и лимфой существуют определенные взаимодействия. – Также рекомендуем “Кроветворные ткани. Кроветворение в желточном мешке. Кроветворение в печени. Кроветворение в красном костном мозге и тимусе.” Оглавление темы “Лимфоциты. Соединительные ткани.”: |

Источник

ЛИМФОЦИТЫ (лат. lympha чистая вода, влага + греч, kytos вместилище, здесь — клетка; син.: лимфоидные клетки, лимфоидные элементы) — разновидность незернистых лейкоцитов.

Термин «лимфоциты» появился в середине 19 в. для обозначения клеток, к-рые входят в состав лимфы млекопитающих. Представление о роли Л. сложилось в 70-х гг. 20 в. на основе экспериментальных данных при исследовании крови, лимфы и органов кроветворения. Л.— самые простые по строению клетки животного организма. Однако они обладают широким спектром функц, возможностей, особенно у высших позвоночных, напр, стволовые клетки всех тканей — производных мезенхимы — имеют вид Л. В теле человека Л. распределены таким образом, что примерно 1300 г Л. находится в пределах соединительной ткани, ок. 100 г — в костном мозге, ок. 100 г — в лимфоидной ткани и ок. 3 г — в крови. Л. относятся к наиболее подвижным клеткам организма; они распространяются с током крови и лимфы.

У человека Л. начинают образовываться в конце 2-й — начале 3-й недели развития эмбриона в мезенхиме стенки желточного мешка зародыша одновременно с развитием сосудов. В период эмбрионального кроветворения Л. образуются также в печени, селезенке, лимф, узлах, в вилочковой железе и костном мозге. В постэмбриональном периоде в норме они формируются только в костном мозге, селезенке, лимф, узлах и в лимфоэпителиальных образованиях.

Рис. 6. Электронограмма ультратонкого среза малого лимфоцита: 1— ядро с конгломератами хроматина; 2— митохондрии; X 15 000.

Л. имеют вид округлых (в состоянии покоя) или вытянутых (в состоянии активного передвижения) клеток, состоящих из ядра и сравнительно небольшого ободка цитоплазмы. Величина Л. колеблется от 5 до 13 мкм, а клеточного ядра — 3—12 мкм. Форма и размеры Л. зависят от того, находятся ли они во взвешенном состоянии или прикреплены к какому-либо субстрату. Морфологически различают малые Л. диам. 5—9 мкм, средние и большие, диам. 10—13 мкм. В зависимости от ядерно-цитоплазматического соотношения различают узкоплазменные и широкоплазменные Л. Соответственно фазе жизненного цикла выделяют зрелые формы Л. с малым ядром и диплоидным набором хромосом, незрелые (переходные Л. или про лимфоциты) со средним ядром и промежуточным, между ди- и тетраплоидным, набором хромосом и лимфобласты — Л. с большим ядром, ди- и тетраплоидным набором хромосом. По степени функц, активности различают покоящиеся и активированные формы Л. По цитофизиологическим признакам выделяют короткоживущие Л. (у человека Л., живущие 3—7 сут., составляют примерно 20% от общего количества Л.), долгоживущие (до 100—200 дней и более), рециркулирующие — временно и многократно циркулирующие между кровью, лимфой и соединительной тканью, а также слаборезистентные и резистентные Л. (напр., по отношению к осмотическому давлению, pH, действию гормонов, ионизирующего излучения и т. п.). В крови взрослых людей в норме Л. составляют 19—37% от общего количества лейкоцитов (см.). Большинство из них относится к малым зрелым узкоплазменным долгоживущим Л. Ядро малых Л. занимает почти весь объем клетки. Цитоплазма окружает его в виде очень узкого ободка, часто плохо различимого в световом микроскопе. Почкообразную, зазубренную или сегментированную форму ядра имеют атипичные Л. (так наз. формы Ридера). В электронном микроскопе по периферии ядра вдоль двойной ядерной мембраны, пронизанной немногочисленными порами, видны электронно-плотные глыбки гетерохроматина (базихроматина), между к-рыми различают небольшие участки рыхло расположенного менее плотного эухроматина (рис. 6). В ядре имеется одно или несколько ядрышек. Все ядро заполнено электронно-прозрачной нуклеоплазмой. В цитоплазме среди электронно-прозрачной гиалоплазмы обычно находятся следующие органеллы: центросома (в районе впячивания ядерной оболочки), несколько митохондрий, слабо развитый пластинчатый комплекс, немногочисленные трубочки цитоплазматической сети и прикрепленные или свободные рибосомы и полирибосомы. Кроме того, в цитоплазме малых Л. встречаются немногочисленные включения: единичные лизосомы, соответствующие азурофильные гранулам, видимым в световом микроскопе, многопузырчатые тельца, фагосомы, гранулы гликогена, липосомы, немного пиноцитозных пузырьков. Часто малый Л. имеет на своей поверхности множество обычно пальцевидных отростков, к-рые отчетливо видны в растровом электронном микроскопе.

Средние зрелые Л. имеют более широкую цитоплазму. У активированных Л. она может быть обширной и содержать большое количество органелл. В отличие от зрелых, незрелые (большие) Л. имеют большое ядро, в к-ром увеличена доля рыхлого эухроматина, иногда равномерно заполняющего все ядро; присутствует одно или несколько крупных, хорошо развитых ядрышек, увеличено число ядерных пор, что свидетельствует о подготовке клетки к делению.

Ультрамикроскопическое строение Л. отражает интенсивность и специфичность выполняемой ими функции. Проявление специфической функции зависит от качественного и количественного состава молекулярных рецепторов, расположенных на цитоплазматической мембране Л. Рецепторы встраиваются в мембрану в процессе ее образования и обновления, что находится под генетическим контролем.

Л. начинают проявлять свою специфическую функцию в тканях организма только при попадании в соответствующее микроокружение. В этом случае они подвергаются воздействию специфических и неспецифических гормонов и медиаторов — молекул, связывающихся с определенными рецепторами на поверхности Л., что и приводит к переходу Л. из состояния покоя в активное функц, состояние.

Л. выполняют три основные функции — гемопоэтическую, трофоцитарную и иммунологическую, из к-рых первые две не имеют достаточного фактического доказательства. Нек-рые исследователи на основании экспериментальных данных полагают, что именно среди Л. имеются стволовые (полипотентные) клетки, к-рые способны к самоподдержанию и дифференцировке по многим направлениям, проходя при этом стадии клеток-предшественников эритроидного, гранулоцитарного, лимфоидного, моноцитарного и мегакариоцитарного направления (см. Кроветворение). Так, в тимусе под влиянием гормона тимозина Л. дифференцируются в T-к летки; в лимфоидной ткани под влиянием местных условий, включающих клеточные и гуморальные воздействия, Л. дифференцируются в иммунокомпетентные клетки (см.), ответственные за проявление гуморального и клеточного иммунитета (см.); предполагают также, что в соединительной ткани под влиянием микроокружения лимфоциты-предшественники превращаются в макрофаги (см.), фиброциты (см. Соединительная ткань), тучные клетки (см.). Не исключено, что Л. выполняют трофоцитарную функцию, к-рая заключается в том, что эти клетки проникают в различные ткани и органы и разрушаются там, тем самым быстро поставляя питательные и пластические вещества (нуклеиновые к-ты, белки, полисахариды и др.) другим клеткам. Иммунол, функцию выполняют B-клетки, ответственные за развитие гуморального ответа в организме, что выражается в синтезе специфических антител (иммуноглобулинов) и Т-клетки, ответственные за развитие как клеточного, так и гуморального иммунитета с помощью разнообразных гуморальных факторов (лимфотоксины, фактор активации B-клеток, фактор хемотаксиса макрофагов и т. п.), определяющих направление и силу иммунного ответа.

Качественная и количественная оценка Л., принадлежащих к различным функц, классам, имеет решающее диагностическое значение при целом ряде заболеваний, напр, при гемобластозах, иммунодефицитных, аутоиммунных и многих инф. заболеваниях. Для этого разработаны специальные морфол., цитохим., биохим., биофиз, и иммунол, методы исследования лимфоцитов.

См. также Лейкоциты.

Библиогр.: Галактионов В. Г. Клеточные рецепторы иммунной системы, Усп. совр, биол., т. 80, № 4, с. 84, 1975, библиогр.; Гурвич А. Е. и др. Иммуногенез и клеточная дифференцировка, М., 1978; Л инг H. Р. Стимуляция лимфоцитов, пер. с англ., М., 1971; Нормальное кроветворение и его регуляция, под ред. Н. А. Федорова, М., 1976; X р у-щ о в Н. Г. Гистогенез соединительной ткани, М., 1976; Цитологические аспекты заболеваний системы крови, под ред. Э. И. Терентьевой и Г. И. Козинца, М., 1978; Park В. H. a. G о о d R. A. Principles of modern immunobiology, basic and clinical, Philadelphia, 1974.

Г. И. Козинец, П. Д. Бонарцев.

Источник

Лимфоциты (от лимфа и греч. κύτος – «вместилище», здесь – «клетка») – клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов, белых кровяных клеток. Лимфоциты – главные клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет (выработка антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других типов. В крови взрослого человека в норме содержится 20-35 % лимфоцитов (1000-3000 кл/мкл). В то же время кровь содержит только около 2 % лимфоцитов, находящихся в организме, остальные 98 % находятся в тканях. Состояние, при котором их число увеличивается, называется лимфоцитозом, уменьшается – лимфопенией. Лимфоциты обладают уникальным свойством – способностью распознавать антигены. Лимфоциты образуются в лимфатических узлах, миндалинах, пейеровых бляшках, червеобразном отростке, селезенке, вилочковой железе (тимусе) и костном мозге. Большинство покоящихся лимфоцитов представляют собой малые лимфоциты – небольшие клетки с темным ядром, что обусловлено конденсацией хроматина и сравнительно небольшим количеством цитоплазмы, содержащей разрозненные митохондрии. По морфологическим признакам выделяют два типов лимфоцитов: большие гранулярные лимфоциты (чаще всего ими являются NK-клетки или, значительно реже, это активно делящиеся клетки лимфоидного ряда – лимфобласты и иммунобласты) и малые лимфоциты (T и B клетки).

По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: B-клетки, T-клетки, NK-клетки.

- В-лимфоциты распознают чужеродные структуры (антигены) вырабатывая при этом специфические антитела (белковые молекулы, направленные против чужеродных структур).

- Т-лимфоциты выполняют функцию регуляции иммунитета. Т-помощники стимулируют выработку антител, а Т-супрессоры тормозят ее.

- NK-лимфоциты осуществляют контроль над качеством клеток организма. При этом NK-лимфоциты способны разрушать клетки, которые по своим свойствам отличаются от нормальных клеток, например, раковые клетки. Содержание Т-лимфоцитов в крови составляет 65-80 % от общего количества лимфоцитов, В-лимфоцитов – 8-20 %, NK-лимфоцитов – 5-20 %. В образовании антител центральная роль принадлежит B-лимфоцитам. При этом B-лимфоциты обеспечивают специфический приобретенный иммунитет совместно с другими малыми лимфоцитами – T-лимфоцитами, используя разнообразные механизмы, направленные в большинстве случаев на расширение пределов эффективности врожденного иммунитета.

Лимфоциты класса T образуются в зобной железе, или тимусе, откуда они и получили свое обозначение – “T”: предшественники T-лимфоцитов поступают в тимус, где и происходит их созревание. T-лимфоциты подразделяются на ряд подклассов. Главные из них это две различные, неперекрывающиеся субпопуляции: клетки одной из них несут маркер CD4 и в основном “помогают” в осуществлении иммунного ответа или индуцируют его (T-хелперы), клетки другой несут маркер CD8 и обладают преимущественно цитотоксической активностью (цитотоксические T-лимфоциты (T-киллеры)).

Одни CD4 T-клетки участвуют в регуляции дифференцировки B-лимфоцитов и образования антител. Другие CD4 T-клетки взаимодействуют с фагоцитами, помогая им в разрушении микробных клеток. Обе эти субпопуляции CD4 T-клеток названы хелперными T-клетками. Получены очевидные функциональные доказательства существования отдельной субпопуляция антигенспецифичных T-супрессоров, способные подавить иммунный ответ либо путем прямого цитотоксического воздействия на антигенпрезентирующие клетки, либо путем выделения “супрессивных” растворимых белков – цитокинов, либо путем передачи сигнала отрицательной регуляции.

Третья группа T-лимфоцитов распознает и разрушает клетки, инфицированные вирусами или иными внутриклеточно размножающимися патогенами. Этот тип CD8 T-лимфоцитов назван цитотоксическими T-лимфоцитами. Как правило, распознавание антигена T-клетками происходит только при условии его презентации на поверхности других клеток в ассоциации с молекулами MHC. В распознавании участвует специфичный к антигену T-клеточный рецептор, функционально и структурно сходный с тем поверхностным иммуноглобулином sIg, который у B-клеток служит антигенраспознающим рецептором. Свои функции воздействия на другие клетки T-лимфоциты осуществляют путем выделения цитокинов, которые передают сигналы другим клеткам, или в результате прямых межклеточных контактов. Как и в случае B-лимфоцитов, отбор и активация T-лимфоцитов происходят после контакта с антигеном, затем они проходят стадию клональной экспансии и превращаются в зрелые T-хелперы и цитотоксические T-лимфоциты, а также формируют обширную популяцию клеток памяти.

Одна из важных регуляторных функций T-лимфоцитов – это их способность стимулировать B-клетки к пролиферации и дифференцировке. Другая важная регуляторная функция T-клеток состоит в их способности угнетать иммунный ответ. При этом T-хелперы и T-супрессоры обнаруживают комплексный тип антигенной специфичности. Фундаментальным свойством T-клеток является их специфичность по отношению к продуктам главного комплекса гистосовместимости). Специфическое иммунологическое распознавание патогенных организмов – это всецело прерогатива лимфоцитов, поэтому именно они инициируют реакции приобретенного (специфического) иммунитета. В обычном мазке крови лимфоциты различаются как по размерам (диаметр 6-10 мкм), так и по морфологии. Варьирует отношение величины ядра к величине цитоплазмы (Я:Ц), а также форма самого ядра. В цитоплазме некоторых лимфоцитов могут содержаться азурофильные гранулы. При световой микроскопии мазков крови, окрашенных, например, гематологическим красителем Гимза, можно обнаружить два морфологически различных типа циркулирующих лимфоцитов: – относительно мелкие клетки, в типичном случае лишенных гранул и с высоким соотношением Я:Ц и – более крупные клетки с меньшим содержанием Я:Ц и содержащие гранулы в цитоплазме, известные как большие гранулярные лимфоциты.

Различают абсолютное и относительное увеличение числа лимфоцитов в крови (лимфоцитоз) . В последнем случае имеется лишь увеличение процента лимфоцитов в лейкоцитарной формуле без повышения их общего количества. Чаще встречается относительный лимфоцитоз, который наблюдается при всех лейкопениях, зависящих от нейтропении. Это имеет место при брюшном тифе, при анемии Бирмера, гриппе, некоторых хронических спленомегалиях, некоторых эндокринных заболеваниях (базедова болезнь, аддисонова болезнь и др.), алейкии, некоторых авитаминозах, голодании, алиментарной дистрофии, в период выздоровления после перенесенных острых инфекционных заболеваний, после различных профилактических прививок.

Увеличение процента лимфоцитов в крови одновременно с абсолютным лимфоцитозом наблюдается при доброкачественном течении туберкулеза, при хроническом и доброкачественном течении сифилиса, после подкожного впрыскивания адреналина, при коклюше (одновременно с выраженным лейкоцитозом).

Лимфоцитоз отмечают при некоторых редких формах язвенной ангины, так называемой лимфоцитарной ангины, при которой помимо высокого процента лимфоцитов в крови могут встречаться и юные формы их вплоть до лимфобластов, при лимфатических лейкемиях (лейкемических лимфаденозах), когда общее количество лейкоцитов может доходить до 300 000-500 000 и больше в 1 мм3 крови, а процент лимфоцитов достигать 90-95. При этом заболевании микроскопическое исследование крови обнаруживает в каждом поле зрения почти исключительно одни лимфоциты, причем наряду со зрелыми лимфоцитами встречаются в большом количестве более молодые формы их вплоть до лимфобластов.

Уменьшение количества лимфоцитов (лимфопения, или лимоцитопения) чаще всего является относительным и выражается низким процентом лимфоцитов в лейкоцитарной формуле при одновременном нейтрофильном лейкоцитозе. В этих случаях абсолютное количество лимфоцитов может быть нормальным или даже повышенным. Такая относительная лимфопения наблюдается при лейкемическом миелозе, при котором процент лимфоцитов может равняться 1-2 и даже меньше, но абсолютное количество их нередко значительно увеличено; при значительных нейтрофильных лейкоцитозах, например, при крупозной пневмонии, сепсисе и т. д. При острых инфекционных заболеваниях начинающееся повышение количества лимфоцитов наряду с появлением эозинофилов является благоприятным признаком, предвещающим выздоровление.

Абсолютная лимфопения, выражающаяся низким процентом лимфоцитов в лейкоцитарной формуле при нормальном или уменьшенном общем количестве лейкоцитов, встречается редко. Она может наблюдаться при тяжелых острых инфекционных заболеваниях, особенно при остром сепсисе, протекающем с лейкопенией, часто при кори, иногда во время приступа пароксизмальной гемоглобинурии, в случаях обширной деструкции лимфоидной ткани, например, при саркоме, раке, туберкулезе лимфатических узлов.

Гематолог

Фтизиатр

Венеролог

Источник