Способность лимфоцитов к делению

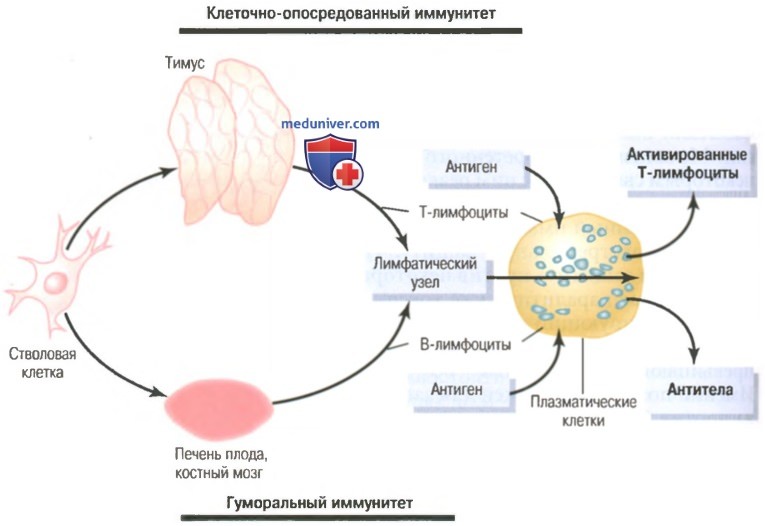

Т-лимфоциты и В-лимфоциты иммунитета. Предварительная обработка Т- и В-лимфоцитова) Клеточно-опосредованный и гуморальный иммунитеты обеспечивают два типа лимфоцитов – Т- и В-лимфоциты. Хотя при исследовании под микроскопом большинство лимфоцитов в нормальной лимфоидной ткани выглядят одинаковыми, эти клетки подразделяют на две основные популяции. Одна популяция — Т-лимфоциты — ответственна за формирование активированных лимфоцитов, обеспечивающих клеточно-опосредованный иммунитет. Другая популяция — В-лимфоциты — ответственна за формирование антител, обеспечивающих гуморальный иммунитет. Оба типа лимфоцитов образуются у эмбриона из полипотентных гемопоэтических стволовых клеток, формирующих лимфоциты как один из наиболее важных результатов их дифференцировки. Почти все сформированные лимфоциты в результате заселяют лимфоидную ткань, однако прежде чем это произойдет, они дополнительно дифференцируются или проходят предварительную обработку. Лимфоциты, которые в итоге станут активированными Т-лимфоцитами, сначала мигрируют к тимусу, где подвергаются предварительной обработке. Эти ответственные за клеточно-опо-средованный иммунитет лимфоциты называют Т-лимфоцитами, что подчеркивает роль тимуса. Другая популяция лимфоцитов, В-лимфоциты, предназначенные для формирования антител, проходят предварительную обработку в печени плода в середине периода внутриутробной жизни, а также в костном мозге в конце внутриутробной жизни плода и после рождения. Эта популяция клеток впервые была открыта у птиц, имеющих специальный орган для их предварительной обработки, который называют бурсой Фабриция (фабрициевой сумкой). Ответственные за гуморальный иммунитет лимфоциты называют В-лимфоцитами, что подчеркивает роль бурсы. На рисунке ниже показаны две лимфоцитарные системы для формирования: (1) активированных Т-лимфоцитов; (2) антител.

Предварительная обработка Т- и В-лимфоцитовВсе лимфоциты организма происходят от коммитированных в лимфоцитарном направлении стволовых клеток эмбриона, но эти клетки не могут непосредственно превратиться в активированные Т-лимфоциты или антитела. Прежде чем это станет возможным, клетки должны подвергнуться дальнейшей дифференцировке в соответствующих областях, где они проходят специфическую обработку. а) Т-лимфоциты проходят предварительную обработку в тимусе (вилочковой железе). После образования в костном мозге Т-лимфоциты сначала мигрируют к вилочковой железе. Здесь они быстро делятся, одновременно становясь чрезвычайно разнообразными, т.е. предназначенными для реакции против разных специфических антигенов. Это значит, что один лимфоцит, обработанный в тимусе, проявляет специфическую реактивность в отношении одного антигена. Следующий лимфоцит специфически реагирует на другой антиген. Это продолжается до тех пор, пока в тимусе не появятся тысячи разных типов лимфоцитов со специфической реактивностью в отношении тысяч разных антигенов. Эти разные типы предварительно обработанных Т-лимфоцитов оставляют тимус и распространяются кровью по всему телу, временно оседая в лимфоидной ткани. Кроме того, благодаря обработке в тимусе любой оставляющий его Т-лимфоцит не реагирует с белками или другими антигенами собственных тканей организма (иначе Т-лимфоциты погубили бы собственное тело человека в течение всего нескольких дней). Тимус выбирает, какие Т-лимфоциты могут его покинуть, сначала смешивая их практически со всеми специфическими аутоантигенами собственных тканей тела. Если Т-лимфоцит реагирует, он разрушается и фагоцитируется, вместо того, чтобы выделяться. Это происходит с основной частью клеток (вплоть до 90%). Таким образом, клетки, выделяющиеся из тимуса, не реагируют против собственных антигенов тела; они реагируют лишь на антигены внешних источников, например бактерий, токсинов или тканей, пересаженных от другого человека. Основная часть предобработки Т-лимфоцитов в тимусе происходит перед рождением ребенка и в течение нескольких месяцев после рождения. Удаление вилочковой железы после этого периода ослабляет (но не исключает) Т-лимфоцитарную иммунную систему. Однако удаление тимуса за несколько месяцев до рождения может нарушить развитие всего клеточно-опосредован-ного иммунитета. Поскольку именно клеточный тип иммунитета в основном отвечает за отторжение трансплантированных органов, например сердца или почек, органы можно пересаживать с меньшей вероятностью отторжения, если у животного в соответствующее время до его рождения удалить тимус. б) В-лимфоциты проходят предварительную обработку в печени и костном мозге. О деталях предварительной обработки В-лимфоцитов известно гораздо меньше, чем о предобработке Т-лимфоцитов. Известно, что у человека предварительная обработка В-лимфоцитов осуществляется в печени в середине внутриутробного периода развития, а также в костном мозге в конце внутриутробного периода и после рождения. Существуют два важных различия между В- и Т-лимфоцитами. Во-первых, В-лимфоциты активно секретируют реактивные агенты, называемые антителами, в отличие от Т-лимфоцитов, реагирующих с антигеном непосредственно. Антитела — это крупные белковые молекулы, способные соединяться с антигенной субстанцией и разрушать ее. Во-вторых, разнообразие В-лимфоцитов выражено больше, чем у Т-лимфоцитов, т.е. формируются миллионы типов В-лимфоцитарных антител с разными специфическими реактивностями. После предобработки В-лимфоциты, как и Т-лимфоциты, мигрируют к лимфоидной ткани по всему телу, где временно располагаются рядом, но несколько обособленно от областей локализации Т-лимфоцитов. – Также рекомендуем “Роль лимфоцитарных клонов. Происхождение клонов лимфоцитов” Оглавление темы “Клетки иммунитета. Виды иммунитета”: |

Источник

Т-клетки это фактически приобретенный иммунитет, способный защитить от цитотоксического повреждающего воздействия на организм. Чужеродные клетки-агрессоры, попадая в организм вносят “хаос”, который внешне проявляется в симптомах заболеваний.

Клетки-агрессоры повреждают по ходу своей деятельности в организме все, что могут, действуя в своих интересах. А задача иммунной системы найти и уничтожить все чуждые элементы.

Специфическая защита организма от биологической агрессии (чужеродных молекул, клеток, токсинов, бактерий, вирусов, грибов и т.д.) осуществляется при помощи двух механизмов:

- продуцирования специфических антител в ответ на чужеродные антигены (потенциально опасных для организма веществ);

- выработки клеточных факторов приобретённого иммунитета (Т-клетки).

Как осуществляются иммунные реакции

При попадании в организм человека «клетки-агрессора», иммунная система распознаёт чужеродные и собственные измененные макромолекулы (антигены) и удаляет их из организма. Также при первичном контакте с новыми антигенами происходит их запоминание, что способствует их более быстрому удалению, в случае вторичного попадания в организм.

Процесс запоминания (презентация) происходит благодаря антиген-распознающим рецепторам клеток и работе антиген представляющих молекул (МНС молекул- комплексов гистосовместимости).

Что такое Т-клетки иммунной системы, и какие функции они выполняют

Функционирование иммунной системы обуславливается работой лимфоцитов. Это клетки иммунной системы, являющиеся

разновидностью лейкоцитов и способствующие формированию приобретённого иммунитета. Среди них выделяют:

- В-клетки (распознающие «агрессора» и вырабатывающие к нему антитела);

- Т-клетки (выполняющие функцию регулятора клеточного иммунитета);

- NК- клетки (разрушающие отмеченные антителами чужеродные структуры).

Однако, помимо регуляции иммунного ответа, Т-лимфоциты способны выполнять эффекторную функцию, разрушая опухолевые, мутировавшие и чужеродные клетки, участвовать в формировании иммунологической памяти, распознавать антигены и индуцировать иммунные реакции.

Справочно. Важной особенностью T-клеток является их способность реагировать только на презентированные антигены. На одном T-лимфоците находится только один рецептор к одному конкретному антигену. Это обеспечивает отсутствие реакции T-клеток на собственные аутоантигены организма.

Разнообразие функций Т-лимфоцитов обусловлено наличием в них субпопуляций, представленных Т-хелперами, Т-киллерами и Т-супрессорами.

Субпопуляция клеток, их стадия дифференцирования (развития), степень зрелости и т.д. определяется при помощи специальных кластеров дифференцировки, обозначаемых как СD. Наиболее значимыми являются СD3, СD4 и СD8:

- СD3 находится на всех зрелых T-лимфоцитах, он способствует передаче сигнала от рецептора к цитоплазме. Это важный маркер функционирования лимфоцитов.

- СD8 – это маркер цитотоксических T-клеток.

- СD4 является маркером T-хелперов и рецептором к ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)

Т-хелперы

Около половины Т-лимфоцитов имеют антиген CD4, то есть являются Т-хелперами. Это помощники, стимулирующие процесс секреции антител В-лимфоцитами, стимулируют работу моноцитов, тучных клеток и предшественников Т-киллеров к «включению» в иммунную реакцию.

Справочно. Функция хелперов осуществляется за счёт синтеза цитокинов (информационных молекул, регулирующих взаимодействие между клетками).

В зависимости от продуцируемого цитокина, их разделяют на:

- T-хелперные клетки 1-го класса (продуцируют интерлейкин-2 и гамма-интерферон, обеспечивая гуморальный иммунный ответ на вирусы, бактерии, опухоли и трансплантанты).

- T-хелперные клетки 2-го класса (секретируют интерлейкины-4,-5,-10,-13 и отвечают за образование IgЕ, а также иммунного ответа, направленного на внеклеточные бактерии).

Т-хелперы 1-го и 2-го типа всегда взаимодействуют антагонистически, то есть повышенная активность первого типа угнетает функцию второго типа и наоборот.

Работа хелперов обеспечивает взаимодействие между всеми клетками иммунитета, определяя какой тип иммунного ответа будет преобладать (клеточный либо гуморальный).

Важно. Нарушение работы клеток-помощников, а именно недостаточность их функции, наблюдается у больных с приобретённым иммунодефицитом. Т-хелперы являются основной мишенью ВИЧ. В результате их гибели нарушается иммунная реакция организма на стимуляцию антигенов, что приводит к развитию тяжёлых инфекций, росту онкологических новообразований и летальному исходу.

Т-киллеры

Это так называемые T-эффекторы (цитотоксические клетки) или клетки убийцы. Такое название обусловлено их способностью уничтожать клетки-мишени. Осуществляя лизирование (ли́зис (от греч. λύσις — разделение) — растворение клеток и их систем) мишеней, переносящих чужеродный антиген или мутировавший аутоантиген (трансплантанты, опухолевые клетки), они обеспечивают реакции противоопухолевой защиты, трансплантационного и противовирусного иммунитета, а также аутоиммунные реакции.

Т-киллеры при помощи собственных МНС-молекул распознают чужеродный антиген. Связываясь с ним на поверхности клетки, они продуцируют перфорин (цитотоксический белок).

После лизирования клетки «агрессора» Т-киллеры остаются жизнеспособными и продолжают циркулировать в крови, разрушая чужеродные антигены.

Т-киллеры составляют до 25-ти процентов от всех Т-лимфоциотов.

Справочно. Помимо обеспечения реакций нормального иммунного ответа, Т-эффекторы могут участвовать в реакциях антителозависимой клеточной цитотоксичности, способствуя развитию гиперчувствительности второго типа (цитотоксической).

Это может проявляться лекарственными аллергиями и различными аутоиммунными заболеваниями (системные заболевания соединительной ткани, гемолитическая анемия аутоиммунного характера, злокачественная миастения, аутоиммунные тиреоидиты, и т.д.).

Подобным механизмом действия обладают некоторые лекарственные средства, способные запускать процессы некроза опухолевых клеток.

Важно. Препараты с цитотоксическим действием используют в химиотерапии онкологических заболеваний.

Например, к таким медикаментам относится Хлорбутин. Это средство применяют для лечения хронического лимфолейкоза, лимфогранулематоза и рака яичников.

Т-супрессоры и клетки памяти

Супрессоры подавляют функцию хелперов и В-лимфоцитарного звена. Однако современная классификация не выносит супрессоры в отдельную субпопуляцию. Поскольку доказано, что решающую роль в угнетении иммунной реакции играют апоптоз и специфические цитокины.

Помимо основных T-лимфоцитов, в организме человека существуют потомки клеток, контактировавших с антигеном и имеющих к нему рецепторы. Это клетки обеспечивающие иммунологическую память. Они способны в течение от десяти до 15 лет сохранять память об антигене, передавая её другим клеткам.

Справочно. Благодаря клеткам памяти обеспечивается быстрый иммунный ответ при повторном попадании «агрессора» в организм.

Нулевые лимфоциты

К ним относят лимфоциты, не имеющие T и B маркеров. Они составляют до 10% от всей популяции лимфоцитов. К ним относят NК-клетки (естественные киллеры) и K-клетки (киллерные).

Справочно. Основным отличием NK-клеток от T-киллеров является способность уничтожать не сенсибиллизированные клетки-мишени.

K-клетки отвечают за антителозависимую клеточную цитотоксичность. Они отражают взаимодействия гуморального и клеточного звеньев иммунитета, а также выступают в качестве «наводчиков» эффекторных (выполняющих функцию – в данном случае уничтожение) клеток на мишень.

NК- клетки обеспечивают контроль за качеством клеток и участвуют в формировании противовирусного иммунитета, обеспечиваютзащиту от роста опухолей и размножения мутировавших (дефектных) клеток.

Диагностика клеточного иммунитета

Диагностика T- и B-лимфоцитарного звена позволяет оценить состояние клеточного иммунитета. Базовое исследование с определением процентного содержания Т-, В- и нулевых клеток проводится с целью выявления первичных или вторичных иммунодефицитов, а также при контроле иммуностимулирующего лечения.

Исследование основных популяций при помощи маркеров CD3, 8, 19, 16+5б, а также соотношение между хелперами и киллерами, позволяет комплексно оценить иммунный статус. Для исследования используют венозную кровь.

Диагностика проводится при выявлении и контроле течения:

- аутоиммунных заболеваний (увеличено содержание CD3, CD4 хелперов);

- лимфолейкозов (повышено количество Т-лимфоцитов CD3);

- злокачественных новообразований (увеличено количество NK);

- ВИЧ (CD3, CD8);

- хронических инфекций, аллергических реакций, бронхиальной астмы и т.д.

Справочно. В зависимости от результатов анализа пациенту может быть рекомендована консультация иммунолога, гематолога, аллерголога, онколога или инфекциониста. С дальнейшим лечением у профильного специалиста по основному заболеванию.

Источник

Лимфоциты – один из подвидов лейкоцитов агранулоцитарной группы. Относятся к иммунной системе. В организме взрослого человека занимают от 20 до 39% всей массы лейкоцитов в крови, а у ребёнка в разные периоды жизни процентное соотношение может доходить до 70%, к примеру, у новорождённых малышей. Такой высокий процент содержания лимфоцитов у ребёнка обусловлен тем, что иммунная система у маленького человечка – реактивного типа. Лимфоциты реагируют на любой чужеродный раздражитель. Выполняется формирование собственного иммунитета и отход от материнского. У детей школьного возраста и подростков – до 50%.

Отклонение от нормы бывает ситуативным. У женщин во время беременности и критических дней процент содержания лимфоцитов доходит до 50-55%. Также количество лимфоцитов увеличивается при аллергической реакции на чужеродный белок либо при стрессовой ситуации, когда срабатывает инстинкт под названием «бей и беги».

Виды b-лимфоцитов

В-лимфоциты – это разновидность лимфоцитов, обеспечивающая гуморальный иммунитет. Название клетки получили по местонахождению органа продуцирования у человека и птиц. У птиц b-клетки продуцируются в bursa of Fabricius – фабрициевой сумке, у человека созревают в bone marrow – костном мозге. Подразделяются на три вида.

В-лимфоцит борется с антигенами

Наивные b-лимфоциты

«Наивный» b-лимфоцит – клетка созревает и выходит в кровь, направляется к месту дислокации, к примеру, в один из лимфатических узлов. Уместно сравнение с чистым диском, на котором ещё нет кода на определённый антиген. У клеток отсутствуют тельца Голла, играющие ведущую роль в производстве цитокинов, монорибосомы в цитоплазме рассеяны. На раздражители реагируют слабо. Взрослые продуценты аккумулируются в лимфоузлах, молодые – в селезёнке. При затяжной болезни, если лимфоциты в крови пациента повышены, это преимущественно «наивные» b-лимфоциты, которые активно вырабатывает костный мозг.

Активированные b-лимфоциты

В-лимфоциты памяти, или активированные b-лимфоциты, переходят в фазу малых лимфоцитов после встречи с t-лимфоцитами. Являются лимфоцитами с максимально продолжительным сроком жизни, доходящим от трёх-четырёх до двадцати лет. Благодаря долгой жизни этот тип получил название «клетки памяти». На протяжении всего периода они «помнят» тот антиген, против которого запрограммированы. Задача клеток памяти – обеспечить иммунный ответ путём продуцирования мегаколичества защитных белков при попадании определённого антигена, на который запрограммирована b-клетка, в организм. По происхождению делятся на две группы:

- Потомки b-лимфоцитов, уже однажды сталкивавшиеся с антигеном и вырабатывающие иммуноглобулины под конкретного возбудителя заболевания.

- «Наивные» клетки, пережившие контакт с t-лимфоцитами. От них b-лимфоциты получают информацию о чужеродных пептидах, которые иммунитет «переварил». После состоявшегося контакта в b-клетке происходят изменения биохимического, анатомического характера.

В-лимфоцит человека

Обеспечивают долговременный иммунитет.

Плазматические клетки

Это клетки, являющиеся последней стадией дифференциации, прошедшие активацию антигенами. Способны продуцировать мегаколичество растворимых аналоговых антител. По строению значительно отличаются от других лимфоцитов. Плазмоциты больше по размеру, ядро клетки имеет смещённый центр, чрезмерно раздут шероховатый эндоплазматический ретикулум (шероховатый из-за большого количества рибосом на мембране ретикулума) и аппарат Гольджи. Активно участвуют в обеспечении гуморального иммунитета. Срок жизни указанного типа ограничивается 2-4 сутками, если отсутствует антиген, против которого они работают. Это если плазмоциты находятся в крови. Клетки костного мозга способны жить годами.

После ликвидации угрозы часть b-лимфоцитов возвращается в депо в виде клеток без активации через лимфоидный путь (частью по лимфатическим сосудам). Указанные клетки способны храниться в депо достаточно долго в ожидании определённого антигена и давать аналогичное потомство. В случае повторного заражения либо проникновения чужеродного белка в организм такие клетки моментально производят массу иммуноглобулина. Описанное явление называется вторичным гуморальным ответом. Этот механизм работает гораздо быстрее, чем первичный вариант, поскольку антиген распознается сразу – благодаря структуре самой клетки. На внешней клеточной мембране иммуноглобулины формируют рецептивный антигенраспознающий комплекс, специальные рецепторы, которые распознают антигены.

Антитела в крови человека

Вдобавок на мембранах расположены системы, помогающие контактировать с t-лимфоцитами и играющие роль в активации b-клеток. Белки-маркеры:

- тип cd19;

- тип cd20;

- тип cd22.

Нужны, чтобы t-лимфоциты смогли немедленно определять назначение b-лимфоцита.

Также b-лимфоциты делятся на две субпопуляции: b1 и b2.

- Клетки субпопуляции b2 – «наивные» лимфоциты, клетки памяти, которые приобрели специфичность после столкновения и активации t-клетками, а также плазмоциты.

- Клетки субпопуляции b1 – клетки-клоны. Их мало – содержание в организме может составлять до 5-6% от общего числа b-лимфоцитов. Появляются из стволовых клеток костного мозга в эмбриональном периоде, имеют узкую специализацию – играют роль «пограничников» в прибарьерных полостях брюшной и плевральной. Их функция – борьба с чужеродными бактериями. На вирусы и аллергены не реагируют.

Образование, дифференцирование и профилирование

Формирование b-лимфоцитов начинается в кроветворном органе – костном мозге. Дозревание, дифференциация и профилирование происходит в периферийных органах. Это крупные лимфоузлы и селезёнка. Ещё в эмбриональный период развития человека эти лимфоцитарные образования содержатся в печёночной ткани зародыша.

Путь развития b-лимфоцитов делится на два этапа:

- Антигеннезависимый этап – из стволовой кроветворной предшественницы путём иммуноглобулиновой генной перестройки формируются клоны b-лимфоцитов, транскрибирующие и транслирующие на поверхности мембраны иммуноглобулины-рецепторы, встраивают в лимфоциты разную специфическую направленность. После образования они выходят из костного мозга и мигрируют в лимфоидную ткань и лимфоузлы.

- Антигензависимый этап – собственно активация лимфоцитов путём распознавания вредоносного патогена. Проходит указанная стадия в селезёнке и лимфоузлах с помощью гистоцитов, макрофогов, моноцитов, образований дендритарного типа, с посредничеством t-лимфоцитов. После активации происходит трансформация в антигенспецифичный лимфобласт. Через деление образуются аналогичные клоны. Большее количество таких клонов становится плазмоцитами, меньшая часть – становится мнемоцитами.

Дальнейший процесс дифференциации после костного мозга проходит в герминальных и/или зародышевых центрах. Окончательная дифференциация и развитие b-клеток лимфы заканчивается в мозговом веществе в ткани внутри лимфоузла.

Функции и значение

Ответ на вопрос о функциях и значении цитообразований b-типа даёт иммунология – наука, занимающаяся изучением функций и строением лимфоцитов, об образовании их в кроветворных органах. Наука рассказывает, какую роль играет указанная клетка в защите человека от бактерий, вирусов, чужеродных белков. Это важный элемент в системе иммунной охраны. Человек благодаря этой системе сумел выжить как биологический вид.

В-лимфоцит под микроскопом

Основные функции основаны на свойствах упомянутых клеток:

- Обеспечение иммунитета гуморального типа – производство антител к чужеродным пептидам, которые воспринимаются иммунной системой как вредоносные. Антитела могут носить белковый характер – иммуноглобулины или растворимые их аналоги.

- Обеспечение долгосрочного, иногда пожизненного иммунитета к определённым заболеваниям.

- Обеспечение защиты против атипичных клеток собственного организма, вредоносных бактерий и вирусов в комплексе с клетками-киллерами.

Иммунологией даётся характеристика любому виду вышеописанных клеток. Отмечаются физиологические свойства, увеличение либо уменьшение общего количества в клиническом анализе крови помогают медикам установить точный диагноз и назначить адекватное лечение.

Если по показаниям анализа крови b-лимфоциты повышены, это может говорить об остром заболевании, наличии острых инфекций в организме. Подозревается коклюш, ветряная оспа, корь, мононуклеоз, гепатит. Также возможно наличие аутоиммунных болезней, туберкулёза, онкологических новообразований типа лимфолейкоза и лимфосаркомы.

Если по показаниям анализа крови b-лимфоциты понижены, речь идёт о лимфопении. Показатель может говорить:

- об истощении костного мозга;

- болезни эндокринного характера (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

- протекающей лучевой болезни;

- наличие отклонений генетического характера.

Работа с токсическими химическими реактивами типа бензола и пестицидов создаёт эффект уменьшения лимфоцитов в формуле.

Источник