Регенерация крови и лимфы

Физиологическая регенерация крови (постэмбриональный гемоцитопоэз). В красном костном мозге (ККМ) образуются эритроциты, гранулоциты, моноциты, В-лимфоциты, предшественники Т-лимфоцитов, естественные (натуральные) киллеры (NK).

В тимусе происходит образование Т-лимфоцитов из костномозговых предшественников, их антигеннезависимая пролиферация и селекция.

В селезенке, лимфатических узлах и лимфоидных фолликулах, ассоциированных со слизистыми оболочками пищеварительного тракта, дыхательной системы и других органов, происходит антигензависимая пролиферация и дифференциация субпопуляций лимфоцитов.

Еще в 1908 г. А. А. Максимов высказал предположение о существовании единой клетки – родоначальницы всех популяций клеток крови и лимфы, но лишь только в 1961 году (J. E. Till a. E. A. McCulloch) были получены достоверные доказательства существования такой клетки, которая получила название стволовой клетки крови (СКК).

Стволовые клетки крови представляют собой своеобразный «золотой неприкосновенный запас» кроветворных органов, который расходуется только в особых случаях. На каждые 1000 ядросодержащих клеток красного костного мозга приходится одна стволовая клетка крови. В периферической крови СКК составляют 0,1% от общего количества клеток крови. Морфология СКК весьма напоминает лимфоциты (диаметр 8-10 мкм) и на светооптическом уровне их нельзя идентифицировать среди лимфоцитов. СКК относительно редко делятся, в среднем 1 раз за 10 сут. Они являются более радиорезистентными по сравнению с их потомками. Они более устойчивы к действию цитостатиков.

С возрастом общее количество СКК не меняется. Процесс преобразования СКК в зрелые форменные элементы крови и лимфы состоит из пролиферации, дифференцировки и созревания. На каждом из этих этапов происходит экспрессия генов, ответственных за синтез специфических белков, характерных для тех или иных клеточных субпопуляций. Так, в клетках эритробластического ряда синтезируется и постепенно накапливается гемоглобин, в зернистых лейкоцитах – целый набор гидролитических ферментов и других биологически активных веществ и т. д.

Гемоцитопоэз регулируется ростовыми факторами, кейлонами, гормонами, метаболитами и др. При этом среди регуляторов гемоцитопоэза имеются как стимуляторы, так и ингибиторы.

В настоящее время широкое распространение получила схема кроветворения, предложенная И. Л.Чертковым и А. И.Воробьевым, согласно которой кроветворные клетки разделены на 6 классов (компартментов) (табл. 3).

К I классу относятся полипотентные СКК;

II класс составляют коммитированные (полустволовые клетки – ПСК), частично детерминированные клетки-предшественницы лимфопоэза и миелопоэза;

III класс – унипотентные предшественники, колониеобразующие единицы (КОЕ);

IV класс – бласты;

V класс – дифференцирующиеся (созревающие) клетки;

VI класс – дифференцированные (зрелые) клетки.

Если полипотентные клетки могут давать начало всем видам клеток крови, то из унипотентных клеток-предшественниц образуется только один конкретный вид (компартмент) созревающих (Класс V) и зрелых (класс VI) клеток (см. табл. 3). Зрелые клетки представляют последний компартмент.

Клетки V и VI классов (компартментов) в отличие от предыдущих можно морфологически идентифицировать.

Дифференцировка полипотентных и мультипотентных клеток в унипотентные клетки происходит под влиянием специфических факторов – эритропоэтинов (для эритробластов), гранулопоэтинов (для миелобластов), лимфопоэтинов (для лимфобластов), тромбопоэтинов (для мегакариобластов).

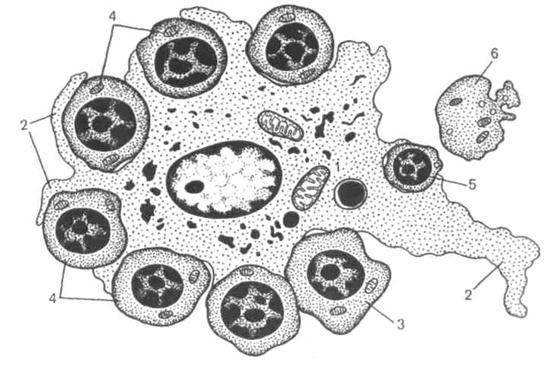

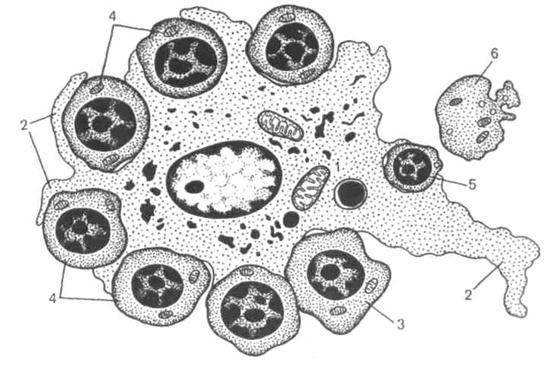

Процесс образования эритроцитов из стволовой клетки в красном костном мозге осуществляется в особых морфофункциональных ассоциациях, которые называются эритробластическими островками (рис. 9).

Таблица 3. Схема кроветворения | ||||||||

I. стволовая клетка Крови | СКК | |||||||

II. полустволовые частично детерминиро-ванные Клетки | КОЕ-ГЭММ | КОЕ-Лимф | ||||||

КОЕ-ГМ | КОЕ-Мгц-Эр; КОЕ-Гн-Эр | |||||||

III. унипотентные предшествен-ники | КОЕ-М | КОЕ-Б | КОЕ-Эо | КОЕ-Н | КОЕ-Эр | КОЕ-Мгц | Пре-Т-лимф | Пре-В-лимф |

IV. бласты | Моно-бласт | Базофиль-ный миелобласт | Эозинофиль-ный миелобласт | Нейтрофиль-ный миелобласт | Проэритро-бласт | Мегакарио-бласт | Т-лимфо-бласт | В-лимфо-бласт |

V. дифференцирующиеся клетки (созревающие) | Промоноцит | Базфиль-ный промиело-цит | Эозинофиль-ный промиело-цит | Нейтрофиль-ный промиело-цит | Базофильный эритробласт | Промега-кариоцит | Т-пролим-фоцит | В-пролимфоцит |

Базофиль-ный миелоцит | Эозинофиль-ный миелоцит | Нейтрофиль-ный миелоцит | Полихромато-фильный эритробласт | |||||

Базофиль-ный метамиело-цит | Эозинофиль-ный метамиело-цит | Нейтрофиль-ный метамиело-цит | Оксифильный эритробласт | |||||

Палочко-ядерный базофил | Палочко-ядерный зозинофил | Палочко-ядерный нейтрофил | Ретикулоцит | Мегакарио-цит | ||||

VI. дифференцированные клетки (зрелые) | Моно-цит | Сегменто-ядерный базофил | Сегменто-ядерный эозинофил | Сегменто-ядерный нейтрофил | Эритроцит | Тромбоцит | Т-лимфо-цит | В-лимфоцит ↓ Плазмо-цит |

СКК – стволовая клетка крови; КОЕ-ГЭММ – колониеобразующая единица гранулоцитов, эритроцитов, моноцитов, мегакариоцитов; КОЕ-ГМ – колониеобразующая единица гранулоцитов и моноцитов; КОЕ-Мгц-Эр – колониеобразующая единица мегакариоцитов и эритроцитов; КОЕ-Гн-Эр – колониеобразующая единица гранулоцитов и эритроцитов; КОЕ-Эр – колониеобразующая единица эритроцитов; КОЕ-Мгц – колониеобразующая единица мегакариоцитов; КОЕ-М – колониеобразующая единица моноцитов; КОЕ-Б – колониеобразующая единица базофилов; КОЕ-Эо – колониеобразующая единица эозинофилов; КОЕ-Н – колониеобразующая единица нейтрофилов; КОЕ-Лимф – колониеобразующая единица лимфоцитов (Т и В); пре-Т-лимф – клетка-предшественница Т-лимфоцитов; пре-В-лимф – клетка-предшественница В-лимфоцитов.

Рис. 9. Схема строения эритробластического островка (по М. Бесси).

1 – макрофаг; 2 – отросток макрофага; 3 – базофильные эритробласты; 4 – полихроматофильные эритробласты; 5 – эозинофильный эритробласт; 6 – ретикулоцит.

В центре такого островка находится макрофаг, вокруг которого с помощью специальных рецепторов – сиалоадгезинов удерживаются эритроидные клетки, дифференцирующиеся из унипотентной КОЕ-Э.

Источник

Репаративная регенерация крови отличается от физиологической прежде всего своей большей интенсивностью. При этом активный красный костный мозг появляется в длинных трубчатых костях на месте жирового костного мозга (миелоидное превращение жирового костного мозга). Жировые клетки вытесняются растущими островками кроветворной ткани, которая заполняет костномозговой канал и выглядит сочной, темно-красной. Кроме того, кроветворение начинает происходить вне костного мозга – внекостномозговое, или экстрамедуллярное, кроветворение. Очаги экстрамедуллярного (гетеротопического) кроветворения в результате выселения из костного мозга стволовых клеток появляются во многих органах и тканях – селезенке, печени, лимфатических узлах, слизистых оболочках, жировой клетчатке и т. д.

Регенерация крови может быть резко угнетена (например, при лучевой болезни, апластической анемии, алейкии, агранулоцитозе) или извращена (например, при злокачественной анемии, полицитемии, лейкозе). В кровь при этом поступают незрелые, функционально неполноценные и быстро разрушающиеся форменные элементы. В таких случаях говорят о патологической регенерации крови.

Репаративные возможности органов кроветворной и иммунокомпетентной системы неоднозначны. Костный мозг обладает очень высокими пластическими свойствами и может восстанавливаться даже при значительных повреждениях. Лимфатическиеузлы хорошо регенерируют только в тех случаях, когда сохраняются связи приносящих и выносящих лимфатических сосудов с окружающей их соединительной тканью. Регенерация ткани селезенки при повреждении бывает, как правило, неполной, погибшая ткань замещается рубцом.

Регенерация кровеносных и лимфатических сосудов протекает неоднозначно в зависимости от их калибра.

Микрососуды обладают большей способностью регенерировать, чем крупные сосуды. Новообразование микрососудов может происходить путем почкования или аутогенно. При регенерации сосудов путем почкования в их стенке появляются боковые выпячивания за счет усиленно делящихся эндотелиальных клеток (ангиобласты). Образуются тяжи из эндотелия, в которых возникают просветы и в них поступает кровь или лимфа из «материнского» сосуда. Другие элементы сосудистой стенки образуются за счет дифференцировки эндотелия и окружающих сосуд соединительнотканных клеток, В сосудистую стенку врастают нервные волокна из пред существующих нервов. Аутогенное новообразование сосудов состоит в том, что в соединительной ткани появляются очаги недифференцированных клеток. В этих очагах возникают щели, в которые открываются предсуществующие капилляры и изливается кровь. Молодые клетки соединительной ткани, дифференцируясь, образуют эндотелиальную выстилку и другие элементы стенки сосуда.

Крупные сосуды не обладают достаточными пластическими свойствами. Поэтому при повреждении их стенки восстанавливаются лишь структуры внутренней оболочки, ее эндотелиальная выстилка; элементы средней и наружной оболочек обычно замещаются соединительной тканью, что ведет нередко к сужению или облитерации просвета сосуда.

Регенерация соединительной ткани начинается с пролиферации молодых мезенхимальных элементов и новообразования микрососудов. Образуется молодая, богатая клетками и тонкостенными сосудами соединительная ткань, которая имеет характерный вид. Это – сочная темно-красная ткань с зернистой, как бы усыпанной крупными гранулами поверхностью, что явилось основанием назвать ее грануляционной тканью. Гранулы представляют собой выступающие над поверхностью петли новообразованных тонкостенных сосудов, которые составляют основу грануляционной ткани. Между сосудами много недифференцированных лимфоцитоподобных клеток соединительной ткани, лейкоцитов, плазматических клеток и лаброцнтов. В дальнейшем происходит созревание грануляционной ткани, в основе которой лежит дифференци-ровка клеточных элементов, волокнистых структур, а также сосудов. Число гематогенных элементов уменьшается, а фибробластов – увеличивается. В связи с синтезом фибробластами коллагена в межклеточных пространствах образуются аргирофильные, а затем и коллагеновые волокна. Синтез фибробластами гликозаминогликанов служит образованию основного вещества соединительной ткани. По мере созревания фибробластов количество коллагеновых волокон увеличивается, они группируются в пучки; одновременно уменьшается количество сосудов, они дифференцируются в артерии и вены. Созревание грануляционной ткани завершается образованием грубо-волокнистой рубцовой ткани.

Новообразование соединительной ткани происходит не только при ее повреждении, но и при неполной регенерации других тканей, а также при организации (инкапсуляции), заживлении ран, продуктивном воспалении.

Созревание грануляционной ткани может иметь те или иные отклонения. Воспаление, развивающееся в грануляционной ткани, приводит к задержке ее созревания, а чрезмерная синтетическая активность фибробластов – к избыточному образованию коллагеновых волокон с последующим резко выраженным их гиалинозом. В таких случаях возникает рубцовая ткань в виде опухолевидного образования синюшно-красного цвета, которая возвышается над поверхностью кожи в виде келоида. Келоидные рубцы образуются после различных травматических поражений кожи, особенно после ожогов.

Регенерация жировой ткани происходит за счет новообразования соединительнотканных клеток, которые превращаются в жировые (адипозоциты) путем накопления в цитоплазме липидов. Жировые клетки складываются в дольки, между которыми располагаются соединительнотканные прослойки с сосудами и нервами. Регенерация жировой ткани может происходить также из ядросодержащих остатков цитоплазмы жировых клеток.

Регенерация костной ткани при переломе костей в значительной мере зависит от степени разрушения кости, правильной репозиции костных отломков, местных условий (состояние кровообращения, воспаление и т. д.). При неосложненном костном переломе, когда костные отломки неподвижны, может происходить первичное костное сращение. Оно начинается с врастания в область дефекта и гематомы между отломками кости молодых мезенхимальных элементов и сосудов. Возникает так называемая предварительная соединительнотканная мозоль, в которой сразу же начинается образование кости. Оно связано с активацией и пролиферацией остеобластов в зоне повреждения, но прежде всего в периостате и эндостате. В остеогенной фиброретикулярной ткани появляются малообызвествленные костные балочки, число которых нарастает. Образуется предварительная костная мозоль. В дальнейшем она созревает и превращается в зрелую пластинчатую кость – так образуется окончательная костная мозоль, которая по своему строению отличается от костной ткани лишь беспорядочным расположением костных перекладин. После того как кость начинает выполнять свою функцию и появляется статическая нагрузка, вновь образованная ткань с помощью остеокластов и остеобластов подвергается перестройке, появляется костный мозг, восстанавливаются васкуляризация и иннервация. При нарушении местных условий регенерации кости (расстройство кровообращения), подвижности отломков, обширных диафизарных переломах происходит вторичное костное сращение. Для этого вида костного сращения характерно образование между костными отломками сначала хрящевой ткани, на основе которой строится костная ткань. Поэтому при вторичном костном сращении говорят о предварительной костно-хрящевой мозоли, которая со временем превращается в зрелую кость. Вторичное костное сращение по сравнению с первичным встречается значительно чаще и занимает больше времени.

При неблагоприятных условиях регенерация костной ткани может быть нарушена. Так, при инфицировании раны регенерация кости задерживается. Костные осколки, которые при нормальном течении регенераторного процесса выполняют функцию каркаса для новообразованной костной ткани, в условиях нагноения раны поддерживают воспаление, что тормозит регенерацию. Иногда первичная костно-хрящевая мозоль не дифференцируется в костную. В этих случаях концы сломанной кости остаются подвижными, образуется ложный сустав. Избыточная продукция костной ткани в ходе регенерации приводит к появлению костных выростов – экзостозов.

Регенерация хрящевой ткани в отличие от костной происходит обычно неполно. Лишь небольшие дефекты ее могут замещаться новообразованной тканью за счет камбиальных элементов надхрящницы – хондробластов. Эти клетки создают основное вещество хряща, затем превращаются в зрелые хрящевые клетки. Крупные дефекты хряща замещаются рубцовой тканью.

Регенерация мышечной ткани, ее возможности и формы различны в зависимости от вида этой ткани. Гладкие мышцы, клетки которых обладают способностью к митозу и амитозу, при незначительных дефектах могут регенерировать достаточно полно. Значительные участки повреждения гладких мышц замещаются рубцом, при этом сохранившиеся мышечные волокна подвергаются гипертрофии. Новообразование гладких мышечных волокон может происходить путем превращения (метаплазии) элементов соединительной ткани. Так образуются пучки гладких мышечных волокон в плевральных спайках, в подвергающихся организации тромбах, в сосудах при их дифференцировке.

Поперечнополосатые мышцы регенерируют лишь при сохранении сарколеммы. Внутри трубок из сарколеммы осуществляется регенерация ее органелл, в результате чего появляются клетки, называемые миобластами. Они вытягиваются, число ядер в них увеличивается, в саркоплазме дифференцируются миофибриллы, и трубки сарколеммы превращаются в поперечнополосатые мышечные волокна. Регенерация скелетных мышц может быть связана и с клетками-сателлитами, которые располагаются под сарколеммой, т. е. внутри мышечного волокна, и являются камбиальными. В случае травмы клетки-сателлиты начинают усиленно делиться, затем подвергаются дифференцировке и обеспечивают восстановление мышечных волокон. Если при повреждении мышцы целость волокон нарушается, то на концах их разрывов возникают колбо-образные выбухания, которые содержат большое число ядер и называются мышечными почками. При этом восстановления непрерывности волокон не происходит. Место разрыва заполняется грануляционной тканью, превращающейся в рубец (мышечная мозоль). Регенерация мышцы сердца при ее повреждении, как и при повреждении поперечнополосатой мускулатуры, закан чивается рубцеванием дефекта. Однако в сохранившихся мышечных волокнах происходит интенсивная гиперплазия уль траструктур, что ведет к гипертрофии волокон и восстановлению функции органа

Регенерация эпителия осуществляется в большинстве случаев достаточно полно, так как он обладает высокой регенераторной способностью. Особенно хорошо регенерирует покровный э п и- телий. Восстановление многослойного плоского ороговевающего эпителия возможно даже при довольнокрупных дефектах кожи. При регенерации эпидермиса в краях дефекта происходит усиленное размножение клеток зародышевого (камбиального), росткового (мальпигиева) слоя. Образующиеся эпителиальные клетки сначала покрывают дефект одним слоем. В дальнейшем пласт эпителия становится многослойным, клетки его дифференцируются, и он приобретает все признаки эпидермиса, включающего в себя ростковый, зернистый блестящий (на подошвах и ладонной поверхности кистей) и роговой слои. При нарушении регенерации эпителия кожи образуются незаживающие язвы, нередко с разрастанием в их краях атипичного эпителия, что может послужить основой для развития рака кожи.

Источник

Регенерация клеток крови

План

1. Регенерация

2. Виды регенерации:

физиологическая, репаративная (полная,

неполная) и патологическая.

3. Регенерация

крови

4. Количественные

и качественные изменения эритроцитов

5. Изменения

количества гемоглобина

Регенерация (от лат. regeneratio – возрождение)

– восстановление (возмещение) структурных

элементов ткани взамен погибших. В биологическом

смысле регенерация представляет собой приспособительный процесс, выработанный

в ходе эволюции и присущий всему живому.

В жизнедеятельности организма каждое

функциональное отправление требует затрат

материального субстрата и его восстановления.

Следовательно, при регенерации происходит самовоспроизведение

живой материи, причем это самовоспроизведение

живого отражает принцип ауторегуляции и автоматизации жизненных отправлений

Регенераторное

восстановление структуры может

происходить на разных уровнях – молекулярном,

субклеточном, клеточном, тканевом и

органном, однако всегда речь идет о

возмещении структуры, которая способна

выполнять специализированную функцию.

Регенерация – это восстановление как структуры, так и

функции. Значение регенераторного

процесса – в материальном обеспечении

гомеостаза.

Различают три вида регенерации:

физиологическую, репаративную и патологическую.

Физиологическая регенерация совершается

в течение всей жизни и характеризуется

постоянным обновлением клеток, волокнистых

структур, основного вещества соединительной

ткани. Нет таких структур, которые не

подвергались бы физиологической регенерации.

Там, где доминирует клеточная форма регенерации,

имеет место обновление клеток. Так происходит

постоянная смена покровного эпителия

кожи и слизистых оболочек, секреторного

эпителия экзокринных желез, клеток, выстилающих

серозные и синовиальные оболочки, клеточных

элементов соединительной ткани, эритроцитов,

лейкоцитов и тромбоцитов крови и т.д.

В тканях и

органах, где клеточная форма

регенерации утрачена, например в сердце,

головном мозге, происходит обновление

внутриклеточных структур. Наряду с обновлением

клеток и субклеточных структур постоянно

совершается биохимическая регенерация, т.е. обновление

молекулярного состава всех компонентов

тела.

Репаративная или восстановительная

регенерация наблюдается при различных

патологических процессах, ведущих к повреждению

клеток и тканей. Механизмы репаративной

и физиологической регенерации едины,

репаративная регенерация – это усиленная

физиологическая регенерация. Однако

в связи с тем, что репаративная регенерация

побуждается патологическими процессами,

она имеет качественные морфологические

отличия от физиологической. Репаративная

регенерация может быть полной и неполной.

Полная регенерация, или реституция, характеризуется возмещением

дефекта тканью, которая идентична погибшей.

Она развивается преимущественно в тканях,

где преобладает

клеточная регенерация. Так, в соединительной

ткани, костях, коже и слизистых оболочках

даже относительно крупные дефекты органа

могут путем деления клеток замещаться

тканью, идентичной погибшей.

При неполной регенерации, или субституции, дефект замещается соединительной

тканью, рубцом. Субституция характерна

для органов и тканей, в которых преобладает

внутриклеточная форма регенерации, либо

она сочетается с клеточной регенерацией.

Поскольку при регенерации происходит

восстановление структуры, способной

к выполнению специализированной функции,

смысл неполной регенерации не в замещении

дефекта рубцом, а вкомпенсаторной гиперплазии элементов

оставшейся специализированной ткани,

масса которой увеличивается, т.е. происходит гипертрофия ткани.

О патологической регенерации говорят

в тех случаях, когда в результате тех

или иных причин имеется извращение регенераторного процесса,

нарушение смены фаз пролиферации

и дифференцировки. Патологическая регенерация

проявляется в избыточном или недостаточном

образовании регенерирующей ткани (гипер- или гипорегенерация), а также в превращении

в ходе регенерации одного вида ткани

в другой. Примерами могут служить гиперпродукция

соединительной ткани с образованием келоида, избыточная

регенерация периферических нервов и

избыточное образование костной мозоли

при срастании перелома, вялое заживление

ран и метаплазия эпителия в очаге хронического

воспаления. Патологическая регенерация

обычно развивается при нарушениях общих и местных условий регенерации (нарушение

иннервации, белковое и витаминное голодание,

хроническое воспаление и т.д.).

Репаративная

регенерация крови отличается от физиологической

прежде всего своей большей интенсивностью.

При этом активный красный костный мозг

появляется в длинных трубчатых костях

на месте жирового костного мозга (миелоидное

превращение жирового костного мозга).

Жировые клетки вытесняются растущими

островками кроветворной ткани, которая

заполняет костномозговой канал и выглядит

сочной, темнокрасной. Кроме того, кроветворение

начинает происходить вне костного мозга

-внекостномозговое, или экстрамедуллярное,

кроветворение. Очаги экстрамедуллярного

(гетеротопического) кроветворения в результате

выселения из костного мозга стволовых

клеток появляются во многих органах и

тканях – селезенке, печени, лимфатических

узлах, слизистых оболочках, жировой клетчатке

и т.д.

Регенерация

крови может быть резко угнетена (например,

при лучевой болезни, апластической анемии,

алейкии, агранулоцитозе) или извращена (например, при

злокачественной анемии, полицитемии,

лейкозе). В кровь при этом поступают незрелые,

функционально неполноценные и быстро

разрушающиеся форменные элементы. В таких

случаях говорят о патологической регенерации крови.

Регенерация кровеносных и лимфатических

сосудов протекает неоднозначно в

зависимости от их калибра.

Микрососуды обладают

большей способностью регенерировать,

чем крупные сосуды. Новообразование микрососудов

может происходить путем почкования или

аутогенно. При регенерации сосудов путем почкования, в их стенке появляются

боковые выпячивания за счет усиленно

делящихся эндотелиальных клеток (ангиобласты).

Образуются тяжи из эндотелия, в которых

возникают просветы и в них поступает

кровь или лимфа из «материнского» сосуда.

Другие элементы: сосудистой стенки образуются

за счет дифференцировки эндотелия и окружающих

сосуд соединительнотканных клеток, В

сосудистую стенку врастают нервные волокна

из предсуществующих нервов. Аутогенное новообразование сосудов

состоит в том, что в соединительной ткани

появляются очаги недифференцированных

клеток. В этих очагах возникают щели,

в которые открываются предсуществующие

капилляры и изливается кровь. Молодые

клетки соединительной ткани, дифференцируясь,

образуют эндотелиальную выстилку и другие

элементы стенки сосуда.

Регенерация сосудов путем почкования

Крупные сосуды не обладают

достаточными пластическими свойствами.

Поэтому при повреждении их стенки восстанавливаются

лишь структуры внутренней оболочки, ее

эндотелиальная выстилка; элементы средней

и наружной оболочек обычно замещаются

соединительной тканью, что ведет нередко

к сужению или облитерации просвета сосуда.

Изменения красной крови могут

быть количественными и качественными.

К первым относятся изменения в общем

количестве эритроцитов и в содержании

гемоглобина. Вторые касаются величины

эритроцитов, формы, наличия в них ядра

и его остатков, отношения их к окраске.

Количественные и качественные

изменения эритроцитов

У здоровых людей

количество образующихся в костном

мозге эритроцитов равно числу

выходящих из циркуляции (гемолизирующихся)

клеток, в связи с чем уровень их в крови

практически постоянен. При различных

заболеваних эритроцитарный баланс может

нарушаться, что приводит к увеличению

числа эритроцитов в крови (эритроцитозу)

или к его уменьшению (анемии).

При анемиях

в периферической крови на фиксированных

или суправитально окрашенных мазках

могут встречаться эритроциты и эритроидные

формы костного мозга, не выделяемые у

здоровых людей. Появление их свидетельствует

либо о компенсаторных усилиях эритропоэза

или о нарушении созревания клеток эритроидного

ряда в костном мозге (регенеративные

формы эритроцитов), либо о дегенеративных

изменениях эритроцитов, возникающих

при действии на организм повреждающих

факторов в результате извращения эритропоэза

(дегенеративные формы эритроцитов).

К группе регенеративных

форм эритроцитов относят незрелые

формы эритропоэза — ядросодержащие

эритроциты (нормобласты, мегалобласты),

эритроциты с остатками ядерной субстанции

(тельца Жолли, кольца Кебота, азурофильная

зернистость, азурофильная штрихованность).

Цитоплазматическую природу (остатки

базофиль-ной субстанции) имеют полихроматофильные

эритроциты, ретику-лоциты (выявляются

на суправитально окрашенных препаратах),

базофильная зернистость эритроцитов.

К группе дегенеративных

форм эритроцитов относят клетки

с измененной величиной (анизоцитоз),

с измененной формой (пойкилоцитоз), различным

содержанием гемоглобина в эритроцитах

(анизохромия), гемоглобулиновую дегенерацию

Эрлиха, вакуолизацию эритроцитов; на

суправитально окрашенных мазках в эритроцитах

обнаруживаются тельца Гейнца, а также

иссиня-темные эритроциты — дегенеративная

полихромазия.

Анизоцитоз — наличие в крови эритроцитов

различной величины: нормоцитов (7,0-8,0 мкм),

микроцитов (6,9-5,7 мкм), макроцитов (8,1-9,35

мкм), мегалоцитов (10-15 мкм).

Пойкилоцитоз — наличие на мазках

крови эритроцитов различной формы: вытянутой,

грушевидной, овальной, веретеновидной

и др.

Анизохромия — появление гипохромных

и гиперхромных эритроцитов.

Гемоглобиновая дегенерация Эрлиха

— неравномерное распределение гемоглобина

в эритроцитах в результате его коагуляции.

Тельца Гейнца

субстанционально тождественны гемоглобиновой

дегенерации Эрлиха, но выявляются в виде

2-3 голубых телец при суправитальной окраске

мазков крови.

Изменения количества гемоглобина

В норме гемоглобина

содержится в крови около 15г на

100 см3 крови, и это количество для

клинических определений принимается

за 100%. Таким образом, проценты гемоглобина

соответствуют определенному количеству

его (1% = 0,15 г, 10% = 1,5 г). Физиологические

колебания в содержании гемоглобина

происходят в общем параллельно колебаниям

количества эритроцитов. Таковы колебания,

связанные с полом и конституциональным

типом. У женщин гемоглобина процентов

на 10 меньше, чем у мужчин. Если у нормостеников

среднее содержание гемоглобина в крови

принять за 100, то у гиперстеников оно будет

110, а у астеников 90.

В патологических

случаях увеличение и уменьшение

количества гемоглобина обычно идет

также параллельно количеству эритроцитов.

Но не всегда: в одних случаях

наблюдается большее или меньшее

отставание гемоглобина от количества

эритроцитов при хлорозе, так называемых

вторичных анемиях, кровопотерях (выработка

костным мозгом бедных гемоглобином эритроцитов),

в других, наоборот, относительное преобладание

количества гемоглобина над числом эритроцитов

при злокачественном малокровии (в связи

с большей величиной эритроцитов).

Поэтому большое

значение приобретает определение

так называемого цветового показателя,

показывающего среднее содержание

гемоглобина в каждом отдельном

эритроците (смотрите Исследование крови).

В норме и в тех случаях,

когда число эритроцитов и

содержание гемоглобина в единице

объема изменяются параллельно, этот показатель

равен 1. Если содержание гемоглобина

ненормально низко, то цветовой показатель

ниже 1. Анемии с таким показателем

называются гипохромными. При несоответственно

(количеству эритроцитов) высоком содержании

гемоглобина цветовой показатель выше

1 (например 1,3 – 1,7). Анемии с таким показателем

называются гиперхромными (злокачественное

малокровие, конституциональная гемолитическая

анемия).

Литература:

1. А. И. Струков,

В. В. Серов. Патологическая

анатомия.

2. А. И. Березнякова,

В.М. Кузнецова, Н. И. Филимонова, М. Е. Березнякова,

И. Ю. Тищенко. Патологическая физиология.

3.https://www.blackpantera.ru/diagnostika/15730/

Источник