Продукты переваривания жиров всасываются в лимфу

Механизмы переваривания и всасывания жиров (липидов)

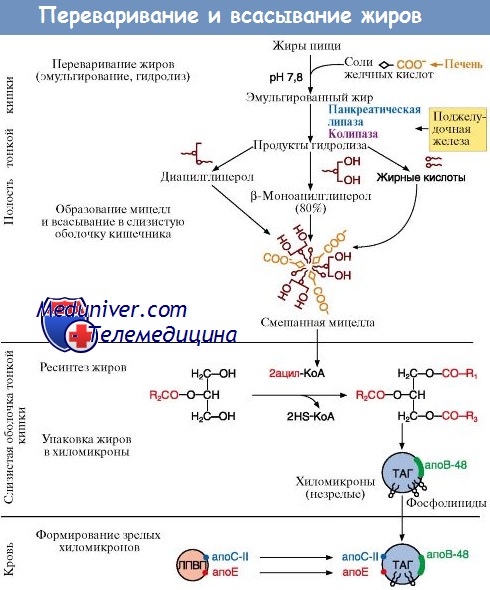

Более 98% жирных кислот грудного молока и молочных смесей представлены в составе триглицеридов. При переваривании эти жирные кислоты абсорбируются в виде 2-моноглицеридов и свободных жирных кислот после того, как жир молока эмульгируется и гидролизуется в процессе переваривания.

Переваривание жира начинается с воздействия на него лингвальной липазы, образующейся в серозных железах языка. Лингвальная липаза начинает гидролиз триглицеридов, т.е. расщепление их до жирных кислот, преимущественно занимающих позицию sn—3.

Образующиеся в слизистой оболочке желудка желудочные липазы обеспечивают дальнейшее переваривание жира в желудке, отщепляя преимущественно коротко- и среднецепочечные жирные кислоты. Обе липазы (лингвальная и желудочная) начинают действовать с 26 нед гестации, активны при определенном рН желудка и не нуждаются в присутствии желчных солей.

Переваривание жира продолжается в двенадцатиперстной кишке, где образуются мицеллы. Под воздействием панкреатической липазы в жировых каплях происходит гидролиз триглицеридов с разрывом связей в позициях sn—1 и sn—3 и образованием свободных жирных кислот и 2-моноглицеридов. Желчь, состоящая из желчных солей, фосфоли-пидов и холестерола, эмульгирует жир, что является необходимым этапом образования мицелл.

Колипаза, также синтезируемая поджелудочной железой, способствует перемещению свободных жирных кислот и 2-моноглицеридов из жировой капли в мицеллы. В грудном молоке другая липаза (липаза, стимулированная желчной кислотой) неселективно превращает 2-моноглицериды в глицерол и свободные жирные кислоты. Этот процесс повышает эффективность всасывания жиров.

Всасывание жиров в стенку кишки происходит в большей степени путем пассивной диффузии жирных кислот и 2-моноглицеридов из мицелл через неподвижный слой жидкости. Перистальтика и перемешивание в кишке активируют данный процесс. Интестинальные белки, связывающиеся с жирными кислотами, способствуют транспорту жирных кислот и 2-моноглицеридов через слизистую оболочку кишки.

Эффективность всасывания жиров у человека достигает 95%. У преждевременно родившихся детей эффективность всасывания жиров зависит от зрелости ЖКТ и жирового состава пищи. Например, наименьшее всасывание жира и кальция отмечается у детей, получающих в качестве питания смеси, содержащие пальмовое масло, которое присутствует в них в виде добавки, позволяющей достичь такого же уровня пальмитиновой кислоты, как в грудном молоке. На эффективность всасывания также влияют длина цепи жирной кислоты и степень ее ненасыщенности.

Жирные кислоты, цепи которых содержат менее 12 атомов углерода, всасываются слизистой желудка пассивным путем, и большая часть их попадает в систему портальной вены.

Как дети, так и взрослые потребляют с пищей гораздо меньшее количество фосфолипидов по сравнению с триглицеридами. Фосфолипиды также секретируются в кишечник в составе желчи. Фосфолипиды, представленные в желчи и в пище, перевариваются после того, как фосфолипаза А2 (секретируемый в желчь фермент поджелудочной железы) гидролизует жирные кислоты в позиции sn-2.

Всасывание образовавшихся жирных кислот и лизофосфоглицеридов происходит тем же путем, что и описанный ранее процесс переваривания производных триглицеридов.

Холестерол попадает в кишечник двумя путями — непосредственно из пищи и с желчью. Для мицеллярного растворения и всасывания холестеролу нужны желчные кислоты. Типичная эффективность всасывания холестерола (40—65%) намного ниже таковой при переваривании производных триглицеридов и фосфолипидов. Всасыванию холестерола из пищи способствует внутриклеточный фермент ацилСоА-холестерин-ацилтрансфераза.

В небольшом количестве холестерол обнаружен в грудном молоке, но отсутствует в искусственных смесях, в которых в качестве единственного источника жиров используют растительные масла.

– Также рекомендуем “Механизмы транспорта и метаболизма жиров (липидов)”

Оглавление темы “Потребности новорожденных в нутриентах”:

- Физиология обмена витамина К и его эффекты

- Потребность в витамине К у новорожденных детей

- Дефицит витамина К у новорожденных детей – клиника, диагностика

- Влияние больших доз витамина К на недоношенных новорожденных детей

- Физиология обмена железа и его эффекты

- Потребность в железе у новорожденных детей

- Дефицит железа и его токсичность для новорожденных детей

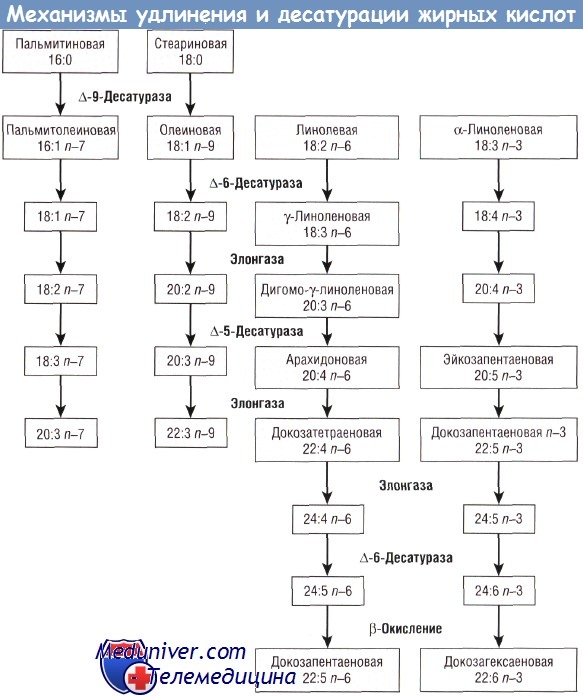

- Характеристика жиров (липидов) и жирных кислот

- Механизмы переваривания и всасывания жиров (липидов)

- Механизмы транспорта и метаболизма жиров (липидов)

Источник

Оглавление темы “Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварение в толстом кишечнике.”:

1. Пищеварение в тонком кишечнике. Секреторная функция тонкой кишки. Бруннеровы железы. Либеркюновы железы. Полостное и мембранное пищеварение.

2. Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

3. Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

4. Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

5. Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

6. Пищеварение в толстом кишечнике. Перемещение химуса ( пищи ) из тощей кишки в слепую. Бисфинктерный рефлекс.

7. Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

8. Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

9. Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

10. Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

11. Иммунная система пищеварительного тракта.

12. Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

Общая характеристика процессов всасывания в пищеварительном тракте были изложены в первых темах раздела.

Тонкая кишка является основным отделом пищеварительного тракта, где осуществляется всасывание продуктов гидролиза пищевых веществ, витаминов, минеральных веществ и воды. Высокая скорость всасывания и большой объем транспорта веществ через слизистую оболочку кишки объясняются большой площадью ее соприкосновения с химусом за счет наличия макро- и микроворсинок и их сократительной активности, густой сети капилляров, расположенных под базальной мембраной энтероцитов и имеющих большое количество широких пор (фенестров), через которые могут проникать крупные молекулы.

Через поры клеточных мембран энтероцитов слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки вода легко проникает из химуса в кровь и из крови в химус, так как ширина этих пор равна 0,8 нм, что значительно превышает ширину пор в других отделах кишечника. Поэтому содержимое кишки изотонично плазме крови. По этой же причине в верхних отделах тонкого кишечника всасывается основное количество воды. При этом вода следует за осмотически активными молекулами и ионами. К их числу относятся ионы минеральных солей, молекул моносахаридов, аминокислот и олигопептидов.

С наибольшей скоростью всасываются ионы Na+ (около 500 м/моль за сутки). Существует два пути транспорта ионов Na+ — через мембрану энтероцитов и по межклеточным каналам. В цитоплазму энтероцитов они поступают в соответствии с электрохимическим градиентом. А из энтероцита в интерстиций и кровь Na+ транспортируется с помощью Na+/K+-Hacoca, локализованного в базолатеральной части мембраны энтероцитов. Помимо Na+ по межклеточным каналам по механизму диффузии всасываются ионы К+ и Сl. Высокая скорость всасывания Сl обусловлена тем, что они следуют за ионами Na+.

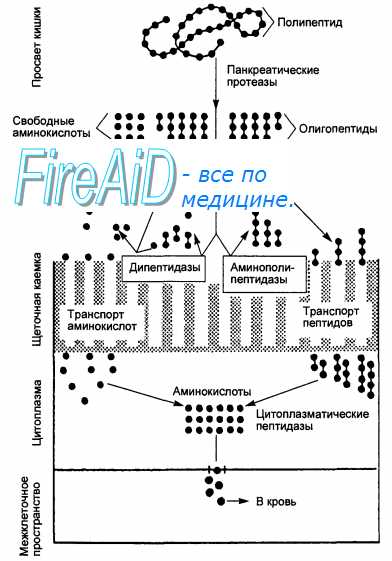

Рис. 11.14. Схема переваривания и всасывания белков.

Дипептидазы и аминопептидазы мембраны микроворсинок энтероцита расщепляют олигопептиды до аминокислот и мелких осколков белковой молекулы, которые транспортируются в цитоплазму клетки, где цитоплазматические пептидазы завершают процесс гидролиза. Аминокислоты через базальную мембрану энтероцита поступают в межклеточное пространство, а затем — в кровь.

Транспорт HCO3 сопряжен с транспортом Na+. В процессе его всасывания в обмен на Na+ энтероцит секретирует в полость кишки Н+, который, взаимодействуя с НСО3, образует Н2С03. Н2С03 под влиянием фермента карбоангидразы превращается в молекулу воды и С02. Двуокись углерода всасывается в кровь и удаляется из организма с выдыхаемым воздухом.

Всасывание ионов Са2+ осуществляет специальная транспортная система, которая включает Са2+-связывающий белок щеточной каймы энтероцита и кальциевый насос базолатеральной части мембраны. Этим и объясняется относительно высокая скорость всасывания Са2+ (в сравнении с другими двухвалентными ионами). При значительной концентрации Са2+ в химусе объем его всасывания возрастает за счет механизма диффузии. Всасывание Са2+ усиливается под влиянием паратгормона, витамина D и желчных кислот.

Всасывание Fe2+ осуществляется с участием переносчика. В энтероците Fe2+ вступает в соединение с апоферритином, образуя ферритин. В составе ферритина железо и используется в организме. Всасывание ионов Zn2+ и Мg+ происходит по законам диффузии.

При высокой концентрации моносахаридов (глюкозы, фруктозы, галактозы, пентозы) в химусе, заполняющем тонкую кишку, они всасываются по механизму простой и облеченной диффузии. Механизм всасывания глюкозы и галактозы является активным натрий-зависимым. Поэтому при отсутствии Na+ скорость всасывания этих моносахаридов замедляется в 100 раз.

Продукты гидролиза белков (аминокислоты и трипептиды) всасываются в кровь в основном в верхнем отделе тонкого кишечника — двенадцатиперстной и тощей кишке (около 80—90 %). Главный механизм всасывания аминокислот — активный натрийзависимый транспорт. Меньшая часть аминокислот всасывается по механизму диффузии. Процессы гидролиза и всасывания продуктов расщепления белковой молекулы тесно связаны. Небольшое количество белка всасывается без расщепления до мономеров — путем пиноцитоза. Так из полости кишки поступают в организм иммуноглобулины, ферменты, а у новорожденного — белки, содержащиеся в грудном молоке.

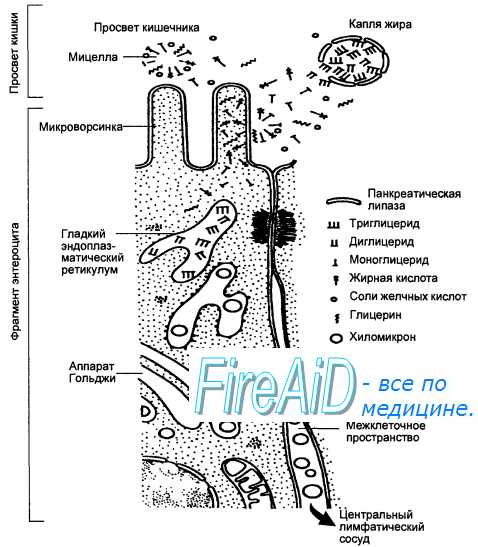

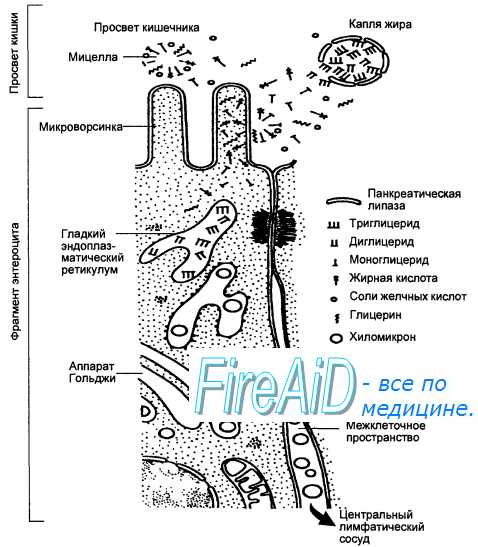

Рис. 11.15. Схема переноса продуктов гидролиза жиров из просвета кишки в цитоплазму энтероцита и в межклеточное пространство.

Из продуктов гидролиза жиров (моноглицеридов, жирных кислот и глицерина) в гладком эндоплазматическом ретикулуме ресинтезируются триглицериды, а в гранулярном эндоплазма-тическом ретикулуме и аппарате Гольджи формируются хиломикроны. Хиломикроны через латеральные участки мембраны энтероцита поступают в межклеточное пространство, а затем — в лимфатический сосуд.

Процесс всасывания продуктов гидролиза жиров (моноглицериды, глицерин и жирные кислоты) осуществляется в основном в двенадцатиперстной и тощей кишке и отличается существенными особенностями.

Моноглицериды, глицерин и жирные кислоты взаимодействуют с фосфолипидами, холестерином и солями желчных кислот, образуя мицеллы. На поверхности микроворсинок энтероцита липидные компоненты мицеллы легко растворяются в мембране и проникают в его цитоплазму, а соли желчных кислот остаются в полости кишки. В гладком эндоплазматическом ретикулуме энтероцита происходит ресинтез триглицеридов, из которых в гранулярном эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи с участием фосфолипидов, холестерина и гликопротеинов образуются мельчайшие капельки жира (хиломикроны), диаметр которых равен 60—75 нм. Хиломикроны скапливаются в секреторных везикулах. Их мембрана «встраивается» в латеральную мембрану энтероцита, и через образовавшееся отверстие хиломикроны поступают межклеточные пространства, а затем в лимфатический сосуд (рис. 11.15).

– Также рекомендуем “Пищеварение в толстом кишечнике. Перемещение химуса ( пищи ) из тощей кишки в слепую. Бисфинктерный рефлекс.”

Источник

Переваривание жиров. Этапы переваривания жиров в кишечнике

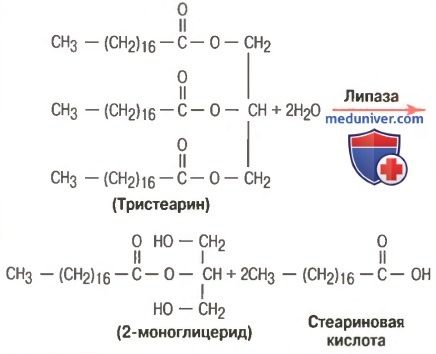

а) Переваривание жиров. Жиры в продуктах питания. Несомненно, что в повседневной пище из жиров доминируют нейтральные жиры, известные как триглицериды, каждая молекула которых включает глицериновое ядро и боковые цепи, состоящие из трех жирных кислот (для облегчения понимания просим вас изучить рисунок ниже).

Гидролиз нейтральных жиров, катализируемых липазой

Нейтральные жиры — основной компонент животной пищи, а в растительной пище их содержится крайне мало.

В обычной пище имеется небольшое количество фосфолипидов, холестерола и эфиров холестерола. Фосфолипиды и эфиры холестерола содержат жирные кислоты и, следовательно, могут рассматриваться как жиры. Впрочем, холестерол является представителем стеринов и не содержит жирных кислот, но проявляет некоторые физические и химические свойства жиров; к тому же он производится из жиров и легко превращается в них. Следовательно, с диетологической точки зрения, холестерол рассматривается как жир.

б) Переваривание жиров в кишечнике. Небольшое количество триглицеридов переваривается в желудке под действием лингвальной липазы, которая секретируется железами языка в ротовой полости и проглатывается вместе со слюной. Количество перевариваемых таким образом жиров составляет менее 10%, а потому не существенно. Основное переваривание жиров происходит в тонком кишечнике, о чем сказано далее.

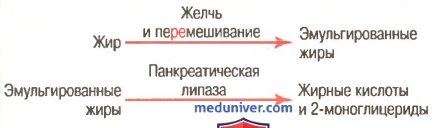

в) Эмульгирование жиров желчными кислотами и лецитином. Первый этап переваривания жиров заключается в физическом разрушении капель жира на мелкие частицы, поскольку водорастворимые ферменты могут действовать только на поверхности капли. Этот процесс называют эмульгированием жиров, он начинается в желудке с перемешивания жиров с другими продуктами переваривания желудочного содержимого.

Далее основной этап эмульгирования происходит в двенадцатиперстной кишке под влиянием желчи, секрета печени, который не содержит пищеварительных ферментов. Однако желчь содержит большое количество желчных солей, а также фосфолипид — лецитин. Эти компоненты, в особенности лецитин, чрезвычайно важны для эмульгирования жиров. Полярные частицы (места, в которых происходит ионизация воды) желчных солей и молекул лецитина хорошо растворимы в воде, тогда как большая оставшаяся часть этих молекул хорошо растворима в жирах.

Таким образом, жирорастворимые порции секрета печени растворяются в поверхностном слое жировых капель вместе с выступающей полярной частью. В свою очередь, выступающая полярная часть растворима в окружающей водной фазе, что значительно снижает поверхностное натяжение жиров и делает их также растворимыми.

Когда поверхностное натяжение капли нерастворимой жидкости низкое, нерастворимая в воде жидкость во время перемещения значительно легче разрушается на множество мелких частиц, чем при более высоком поверхностном натяжении. Следовательно, основная функция желчных солей и лецитина — делать капли жира способными к легкому размельчению при перемешивании с водой в тонком кишечнике. Это действие аналогично действию синтетических моющих средств, широко используемых в домашнем хозяйстве для устранения жира.

Каждый раз в результате перемешивания в тонком кишечнике диаметр жировых капель существенно уменьшается, поэтому общая жировая поверхность многократно увеличивается. Из-за того, что средний диаметр частичек жира в кишечнике после эмульгирования оказывается менее 1 мкм, общая площадь жировой поверхности, образованная в результате процесса эмульгирования, увеличивается в 1000 раз.

Фермент липаза является водорастворимым и может воздействовать только на поверхности жировых капель. Отсюда понятно, насколько значительна детергентная роль лецитина и желчных солей в переваривании жиров.

– Также рекомендуем “Переваривание триглицеридов. Формирование жировых мицелл”

Оглавление темы “Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров”:

1. Регуляция секреции поджелудочной железы. Этапы панкреатической секреции

2. Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчи

3. Состав желчи. Функция желчи в переваривании жиров

4. Холестерол и желчные камни. Секреция в двенадцатиперстной кишке

5. Секреция кишечного пищеварительного сока. Состав кишечного пищеварительного сока

6. Секреция в толстом кишечнике. Гидролиз питательных веществ

7. Переваривание углеводов. Последовательность переваривания углеводов в ЖКТ

8. Переваривание белков. Этапы и последовательность переваривания белков

9. Переваривание жиров. Этапы переваривания жиров в кишечнике

10. Переваривание триглицеридов. Формирование жировых мицелл

Источник

Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

а) Всасывание жиров. Ранее в статьях на сайте было отмечено, что при переваривании жиров до моноглицеридов и свободных жирных кислот оба конечных продукта переваривания вначале растворяются в центральной липидной части желчных мицелл. Молекулярный размер этих мицелл составляет в диаметре всего 3-6 нм; кроме того, мицеллы сильно заряжены с наружной стороны, поэтому растворимы в химусе. В этой форме моноглицериды и свободные жирные кислоты доставляются к поверхности микроворсинок щеточной каемки кишечной клетки и затем проникают в углубление между движущимися, колеблющимися ворсинками. Здесь моноглицериды и жирные кислоты диффундируют из мицелл внутрь эпителиальных клеток, поскольку жиры растворимы в их мембране. В результате желчные мицеллы остаются в химусе, где работают снова и снова, помогая всасывать все новые порции моноглицеридов и жирных кислот.

Переваривание жиров

Следовательно, мицеллы выполняют функцию «переправы», что крайне важно для всасывания жиров. В действительности, при избытке желчных мицелл всасывается около 97% жиров, а при отсутствии желчных мицелл — только 40-50%.

После вхождения в эпителиальные клетки жирные кислоты и моноглицериды захватываются гладким эндоплазматическим ретикулумом клеток. Здесь они используются в основном для синтеза новых триглицеридов, которые позднее высвобождаются через основание эпителиальных клеток в форме хиломикронов, чтобы пройти далее через грудной лимфатический проток и попасть в циркулирующую кровь.

1. Прямое всасывание жирных кислот в портальный кровоток. Небольшое количество коротко- и среднецепочечных жирных кислот (которые получаются из сливочного жира) всасываются непосредственно в портальный кровоток. Это происходит быстрее, чем преобразование в триглицериды и всасывание в лимфатические сосуды. Причина различия между всасыванием коротко- и длинноцепочных жирных кислот в том, что короткоцепочечные жирные кислоты более водорастворимы и обыкновенно не преобразовываются в триглицериды эндоплазматическим ретикулумом. Это позволяет короткоцепочечным жирным кислотам проходить путем прямой диффузии из кишечных эпителиальных клеток прямо в капилляры кишечных ворсинок.

б) Всасывание в толстом кишечнике. Формирование фекалий. В среднем в сутки через илеоцекальный клапан в толстый кишечник проходит около 1500 мл химуса. Большая часть электролитов и воды из химуса всасывается в толстом кишечнике, оставляя обычно менее 100 мл жидкости для экскреции с фекалиями. В основном также всасываются все ионы, остаются только 1-5 мэкв ионов натрия и хлора для выделения с фекалиями.

Основное всасывание в толстом кишечнике происходит в проксимальном отделе кишки, из-за этого данный участок получил название всасывающей толстой кишки, тогда как дистальный отдел кишки функционирует специально для хранения фекалий, пока не наступит подходящее время для экскреции, поэтому его называют накопительной толстой кишкой.

1. Всасывание и секреция электролитов и воды. Слизистая толстого кишечника подобно слизистой тонкого кишечника имеет большую возможность для активного всасывания натрия, а создаваемый всасыванием ионов натрия электрический градиент обеспечивает также всасывание хлора. Плотные контакты между эпителиальными клетками толстого кишечника имеют большую плотность, чем аналогичные в тонком кишечнике. Это препятствует значительной обратной диффузии ионов через эти соединения, соответственно позволяя слизистой толстого кишечника всасывать ионы натрия более полно, вопреки более высокому градиенту концентрации, чем это может быть в тонком кишечнике. Это особенно справедливо при присутствии большого количества альдостерона, поскольку он значительно увеличивает возможность транспорта натрия.

Как слизистая дистального отдела тонкого кишечника, так и слизистая толстого кишечника способны секретировать ионы бикарбонатов в обмен на всасывание равного количества ионов хлора. Бикарбонаты помогают нейтрализовать кислые конечные продукты бактериальной деятельности в толстом кишечнике.

Всасывание ионов натрия и хлора создает осмотический градиент по отношению к слизистой толстого кишечника, который, в свою очередь, обеспечивает всасывание воды.

2. Максимальный объем всасывания в толстом кишечнике. Толстый кишечник ежедневно может всасывать не более 5-8 л жидкости и электролитов. Когда общая величина поступившего содержимого в толстый кишечник через илеоцекальный клапан или вместе с секретом толстого кишечника превысит этот объем, избыток будет выведен с фекалиями при диарее. Как было отмечено ранее в данной главе, холерные токсины и некоторые другие бактериальные инфекции заставляют крипты в конечных отделах подвздошной кишки и в толстом кишечнике секретировать 10 л или более жидкости ежедневно, что приводит к тяжелой, а иногда и смертельной диарее.

– Также рекомендуем “Бактериальная деятельность в толстой кишке. Паралич механизма глотания”

Оглавление темы “Всасывание в кишечнике. Нарушения пищеварения”:

1. Физиология всасывания в кишечнике. Всасывающая поверхность тонкой кишки

2. Всасывание воды в тонком кишечнике. Физиология всасывания ионов в кишечнике

3. Регуляция всасывания натрия и хлора в кишечнике. Секреция бикарбоната в кишечнике

4. Всасывание углеводов в кишечнике. Всасывание белков в кишечнике

5. Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

6. Бактериальная деятельность в толстой кишке. Паралич механизма глотания

7. Ахалазия пищевода. Нарушения функции желудка – гастрит

8. Желудочная атрофия. Пептическая язва

9. Физиология образования пептической язвы. Методы лечения пептической язвы

10. Нарушения переваривания пищи в тонком кишечнике. Нетропическая спру

Источник