Плоскоклеточный рак легкого метастазы в лимфоузлы

Плоскоклеточный рак легких относится к немелкоклеточному раку легких (НМРЛ). На его долю приходится около 40-50% всех случаев злокачественных новообразований бронхолегочной системы. Как правило, он развивается из эпителия крупных бронхов 2-4 порядка.

Основные формы плоскоклеточного рака легких:

- Центральный рак — это новообразование, которое разрастается из эпителия крупных бронхов 1-4 порядка.

- Периферический рак — эта форма рака легкого поражает мелкие периферические бронхи и альвеолы. Особенностью данной локализации является поздняя симптоматика. Первые признаки заболевания проявляются, когда опухоль начинает прорастать соседние ткани и достигает просвета крупных бронхов, или альвеол. Из-за этого опухоль поздно диагностируется, что неблагоприятно сказывается на прогнозе.

Второстепенные формы злокачественных новообразований легкого:

- Диссеминированный рак — диагностируется несколько опухолевых очагов, которые могут располагаться по всему легкому. Заболевание очень быстро прогрессирует.

- Медиастинальная форма — изначально опухоль имеет внелегочную локализацию, и поражает легкие при метастазировании в медиастинальные лимфатические узлы.

Факторы развития плоскоклеточного рака легких

Главным фактором развития плоскоклеточного рака легкого является курение. В целом у курильщиков риск развития рака легких составляет 17-20%. При отказе от курения, этот показатель снижается, поскольку ткань бронхов восстанавливается. Особенно опасно курение для женщин, принимающих гормональную терапию, у них риск погибнуть от рака легкого на 60% выше, чем у женщин, не принимающих гормоны. Помимо этого, рак легкого, развившийся у курильщика, имеет более неблагоприятное и агрессивное течение, чем аналогичное заболевание у некурящего человека.

Также канцерогенным эффектом в отношении рака легких обладают:

- Радон. Является вторым по значимости фактором риска рака легкого. Радон – это природный газ, который образуется при распаде урана, который в тех или иных концентрациях присутствует в земной коре. Концентрация радона зависит от природных особенностей почвы. В целом 100 Бк/м3 увеличивает риск рака легких на 16%.

- Асбест. Данное вещество повышает риск развития многих видов злокачественных новообразований дыхательной системы, в том числе рака легких.

- Некоторые вирусы. Сюда относят вирус папилломы человека, обезьяний вирус, цитомегаловирус и др. Они влияют на жизненный цикл клетки, блокируют апоптоз (запрограммированную гибель клетки), что провоцирует неконтролируемое деление и рост эпителия.

- Пыль. Исследования, проведенные Американским обществом рака, доказали, что увеличение содержания пыли во вдыхаемом воздухе на 1% увеличивает риск развития рака легкого на 14%.

Из эндогенных причин выделяют следующие факторы риска рака легкого:

- Хронические заболевания легких.

- Гормональные нарушения.

- Возраст старше 50 лет.

- Наследственная предрасположенность.

Симптомы плоскоклеточного рака легких

Клиническая картина рака легких зависит от локализации опухоли и стадии заболевания. Симптоматика неспецифична, т. е. все признаки могут обнаруживаться при других заболеваниях органов дыхательной системы.

Все симптомы рака легких делят на 4 группы:

- Первичные. Эти симптомы развиваются из-за воздействия опухоли на бронхи и альвеолы.

- Симптомы, которые развиваются при прорастании опухоли легких на соседние органы.

- Симптомы, развивающиеся, когда опухоль дает отдаленные метастазы. Например, метастазирование в головной мозг может проявляться признаками инсульта или менингита, при обширном поражении печени может развиваться желтуха.

- Симптомы, возникающие из-за системного воздействия рака легких на организм. Сюда относят повышение температуры тела, похудание и истощение, общую слабость и упадок сил.

Первичные признаки

Наличие и проявление первичной симптоматики будет определяться локализацией и/или размерами опухоли. Раньше всего проявляются эндофитные (растущие в просвет бронха) опухоли плоскоклеточного центрального рака легкого. Первым симптомом является кашель. Сначала он сухой, возникает из-за рефлекторного раздражения стенки бронха. Затем из-за нарушения дренирования неизбежно присоединяется инфекция, и кашель становится влажным. На этом фоне может развиться пневмония. Антибактериальная терапия приносит облегчение, но неизбежно развивается рецидив.

В ряде случаев обнаруживается кровохаркание. При этом мокрота либо полностью пропитана кровью («малиновое желе»), либо кровь присутствует в виде прожилок. Кровохаркание развивается из-за распада опухоли или изъязвления поверхности бронха. Если опухоль проросла в кровеносные сосуды, может развиться серьезное кровотечение.

При закупорке просвета бронха возникает чувство нехватки воздуха. Если поражен крупный бронх, может возникнуть ателектаз (спадение доли легкого).

Вторичные симптомы

- Боль. Бронхи и альвеолы не имеют болевых рецепторов, поэтому болезненные ощущения возникают при прорастании опухоли в соседние ткани, например, плевру. Также причиной развития боли может стать смещение органов грудной клетки и ателектаз.

- Одышка. Развивается из-за спадения легкого или его доли, при опухолевой обтурации просвета бронха, а также при развитии опухолевого плеврита, гемоторакса и др.

- Также вторичными симптомами является осиплость голоса из-за поражения возвратного нерва, нарушение глотания из-за врастания опухоли в пищевод и др.

Стадии заболевания

При первой стадии, опухоль не превышает 3 см. Отсутствуют признаки поражения лимфатических узлов и плевры. Эта стадия бессимптомна, новообразование диагностируется случайно, при обследовании по поводу другого заболевания.

При второй стадии опухоль достигает размеров в 5 см, могут иметься единичные метастазы в регионарные лимфатические узлы. На этой стадии уже появляются клинические симптомы.

3 стадия делится на 3а и 3b. При 3а стадии размеры новообразования превышают 5 см, опухоль прорастает плевру и грудную стенку. Имеются метастазы в регионарные лимфатические узлы. На этой стадии диагностируется более половины всех случаев плоскоклеточного рака легкого.

При 3b стадии опухоль прорастает кровеносные сосуды, плевру, пищевод, перикард (может поражаться сердце). Размер опухоли может быть любым.

При выставлении 4 стадии размер опухоли не имеет значения. Ключевым моментом является наличие отдаленных метастазов.

Диагностика плоскоклеточного рака

Для диагностики плоскоклеточного рака легких необходимо специальное обследование, поскольку ни анамнез, ни симптомы, ни данные физикального осмотра не позволяют заподозрить диагноз. Могут использоваться следующие методы:

- Рентгенологическое исследование. Не является точным методом диагностики рака легкого, поскольку чаще всего не позволяет визуализировать опухоль. Тем не менее, ее наличие можно заподозрить по ряду специфических признаков, характерных для нарушения вентиляции легочной ткани. Проводится рентгенография в переднезадней и боковой проекциях. Более информативным методом рентгендиагностики является компьютерная томография. Она позволяет выявить даже начальные формы новообразования до возникновения симптомов нарушения вентиляции, а также обнаружить перибронхиальный плоскоклеточный рак.

- УЗИ проводится для обнаружения отдаленных метастазов.

- Биопсия. Для того чтобы определить морфологический и молекулярно-генетический тип опухоли, необходимо исследовать ее фрагмент в лаборатории. Эти данные влияют на тактику лечения пациента и прогноз течения заболевания. Для проведения биопсии, используются различные методы, некоторые опухоли можно пропунктировать через грудную стенку, другие – во время бронхоскопии, биопсию более глубоколежащих новообразований проводят после хирургического удаления опухоли.

Лечение плоскоклеточного рака легкого

Хирургический метод

Основным методом лечения плоскоклеточного рака легкого является хирургическая операция. Ее объем будет определяться размером опухоли и ее взаимоотношением с окружающими тканями.

При периферической локализации плоскоклеточного рака удаляется доля легкого (лобэктомия), при центральном раке — все легкое (пневмонэктомия). Ингода при центральном раке есть возможность сохранить долю пораженного легкого с помощью бронхопластических операций, когда накладываются межбронхиальные анастамозы.

Современное развитие торакальной онкохирургии и анестезиологии позволяет проводить сложные обширные вмешательства при распространенных формах плоскоклеточного рака легких. Например, при прорастании опухоли в грудную стенку, пищевод и одновременно с удалением новообразования проводится резекция пораженных органов.

Также есть технологии, которые позволяют провести стандартные вмешательства с минимальной травматичностью. Например, лобэктомия проводится посредством видеоассистированной торакоскопии — все манипуляции выполняются через небольшие проколы в грудной стенке. Для того чтобы видеть, что происходит внутри, в грудную полость вводится миниатюрная видеокамера.

После удаления опухоли, ее отправляют в лабораторию для гистологического и молекулярно-генетического исследования. В зависимости от полученных результатов, будет решаться вопрос о назначении послеоперационной адъювантной химиотерапии.

Химиотерапия плоскоклеточного рака легких

К сожалению, у подавляющего большинства больных на момент постановки диагноза имеется местнораспространенная или метастатическая форма заболевания, поэтому такие пациенты нуждаются в химиотерапии. Ее применяют в следующих случаях:

- Как паллиативное лечение плоскоклеточной формы рака 3b-4 стадии.

- Предоперационная химиотерапия.

- Адъювантная (послеоперационная) химиотерапия.

- Совместно с лучевой терапией для лечения местнораспространенных форм опухоли.

Для химиотерапии плоскоклеточного рака легкого используются следующие двухкомпонентные платиносодержащие режимы:

- Гемзар + цисплатин.

- Таксотер+цисплатин.

- Навельбин + цисплатин.

На второй линии ХТ применяются алимта, доцетаксел, эрлотиниб, этопозид, гемцитабин. В качестве препаратов 3 линии используется эрлотиниб (тарцева).

Иммунотерапия

Иммунотерапия применяется при лечении распространенных стадий заболевания у пациентов, не имеющих драйверных молекулярно-генетических нарушений. Используются препараты пембролизумаб (китруда) при положительной экспрессии PD-LI, и ниволумаб. При назначении ниволумаба в рамках терапии второй линии определение PD-LI не требуется.

Суть действия данных препаратов заключается в следующем:

злокачественные клетки блокируют противоопухолевое действие Т-лимфоцитов путем связывания рецептора PD с его лигандами. Пембролизумаб является моноклональным телом, которое блокирует эту связь, тем самым делая раковые клетки заметными для иммунной системы.

Радиотерапия

Долгое время лучевая терапия была основным методом лечения плоскоклеточного рака легких 3-4 стадии. Однако его результаты были неудовлетворительными — медиана выживаемости составляла около 10 месяцев, пятилетняя выживаемость не превышала 5%. В настоящее время используется комбинированное лечение, включающее лучевую терапию в СОД 60-65Гр и двухкомпонентную платиносодержащую химиотерапию. Такое лечение позволило в 2 раза увеличить пятилетнюю выживаемость и медиану жизни.

Симптоматическая терапия плоскоклеточного рака легких

Симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного и устранение тягостных симптомов заболевания:

- В первую очередь необходимо адекватное обезболивание. Для этого используется паллиативная лучевая терапия, химиотерапия, анальгетики (в том числе наркотические) и другие методы.

- Паллиативная лучевая терапия проводится при кровохаркании и обструкции бронхов.

- Для лечения экссудативного плеврита, который сопровождается одышкой, проводят плевроцентез с эвакуацией выпота и введением в плевральную полость цитостатиков. При массивной экссудате решается вопрос об установке дренажа.

- При развитии легочного кровотечения показано оперативное вмешательство, если его проведение невозможно, выполняют консервативный гемостаз.

- При массивном распаде опухоли встает вопрос о паллиативной операции.

Выживаемость при раке легких

Прогноз выживаемости определяется стадией заболевания. При радикальном хирургическом лечении на начальных стадиях удается добиться 5-летней выживаемости у 50-70% больных. При распространенных формах болезни при отсутствии лечения, средняя продолжительность жизни колеблется в пределах 9 месяцев. Специальное лечение позволяет увеличить этот показатель до 2-х лет.

Источник

Симптомы метастаза рака в лимфатический узел и его лечение

Код по МКБ-10: С77.0

Наряду с первичными опухолями лимфоидной ткани (злокачественные лимфомы) весьма значительную группу составляют метастатические поражения лимфатических узлов шеи. Наиболее часто источником метастазов бывает плоскоклеточный рак слизистой оболочки верхних дыхательных путей и верхней части ЖКТ.

Кроме того, иногда встречаются метастазы опухолей редких гистологических типов, а также опухолей, локализующихся вне области головы и шеи. В особую форму выделяют метастазы в шейные лимфатические узлы при неустановленной первичной опухоли.

Лимфогенное распространение плоскоклеточного рака происходит при инвазивном росте первичной опухоли и проникновении ее клеток в лимфатические сосуды. Эти клетки затем через приносящие лимфатические сосуды достигают следующей группы лимфатических узлов. Лишь небольшой части опухолевых клеток удается избежать воздействия местных факторов иммунитета.

Эти клетки обычно пролиферируют в субкапсулярных синусах лимфатических узлов, прежде чем превратиться в микрометастазы (менее 3 мм), однако клинические признаки поражения на этой стадии еще отсутствуют. По мере дальнейшей пролиферации опухолевых клеток образуются макрометастазы с экстракапсулярной и экстранодальной экспансией опухоли и продолжается лимфогенное и гематогенное распространение опухоли.

а Лимфатические узлы, пораженные метастазами, имеют вид плотных безболезненных опухолевидных образований, фиксированных к окружающим тканям.

б Изъязвление пораженного метастазами лимфатического узла характеризуется появлением геморрагического отделяемого и часто воспалительной реакцией со стороны окружающей кожи.

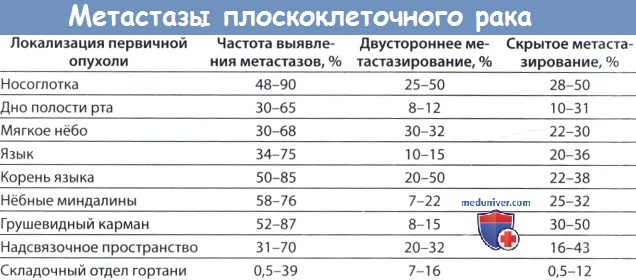

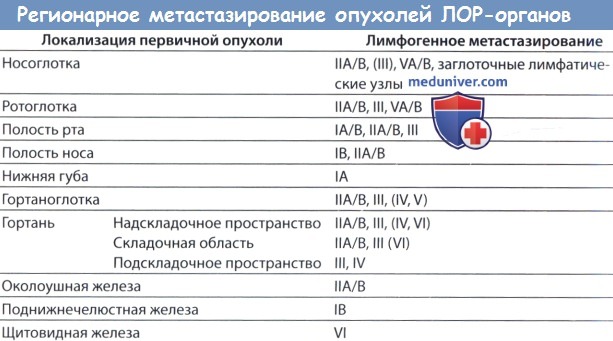

Вероятность лимфогенного распространения рака области головы и шеи зависит от локализации первичной опухоли и плотности лимфатической сосудистой сети. Вот почему, например, рак носоглотки и нёбной миндалины чаще дает метастазы, чем рак голосовой складки и гортаноглотки. Вероятность метастазирования зависит также от размеров первичной опухоли и глубины ее инвазии, степени дифференцировки (гистологическая градация I—IV), признаков наличия опухолевых клеток в лимфатических сосудах (карциноматозный лимфангиоз) и прорастания опухоли в оболочку нервов.

Возможно также, особенно при срединной локализации опухоли (например, рака носоглотки, корня языка, нёба, заперстневидного пространства) и при прогрессирующей опухолевой экспансии, двустороннее и перекрестное (в контралатеральные лимфатические узлы) метастазирование.

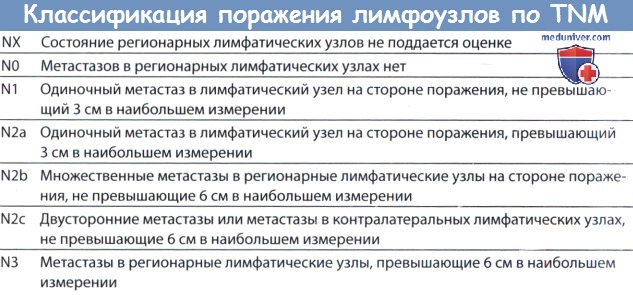

Лимфогенное распространение опухоли характеризуют с помощью классификации TNM, предложенной Американской объединенной комиссией по борьбе с раком и Американским противораковым союзом. Наряду с критерием Т, характеризующим степень распространения первичной опухоли, и M, отражающим наличие или отсутствие отдаленных метастазов, в классификации учитывается также состояние лимфатических узлов, наличие в них метастазов и степень распространения их по лимфатической системе (критерий N).

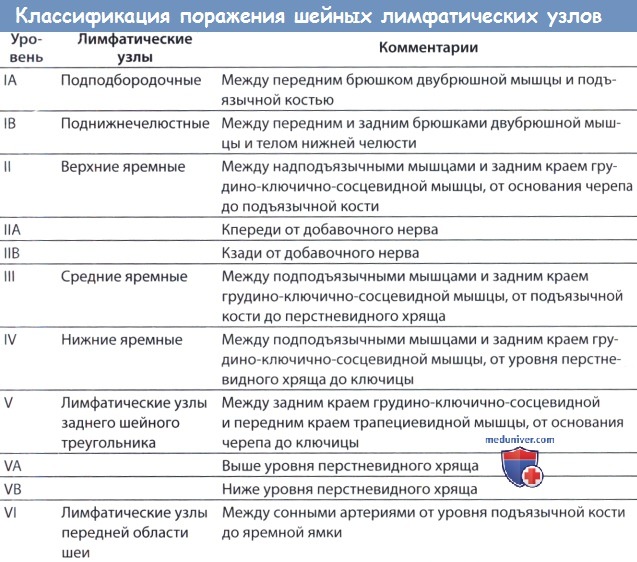

Номенклатура и топография шейных и лицевых лимфатических узлов была неоднократно модифицирована на основании результатов изучения особенностей метастазирования опухолей головы и шеи в зависимости от их локализации и характера выполненного хирургического вмешательства. В классификации Robbins и соавт. выделено шесть уровней лимфатических узлов.

В этой классификации помимо прочего не учтены позадиушные, предушные, заглоточные и затылочные лимфатические узлы. Цель классификации заключалась в том, чтобы облегчить хирургам выполнение лимфодиссекции с учетом преимущественных путей лимфогенного распространения опухоли верхних дыхательных путей и начального отдела ЖКТ, сохраняющих относительное постоянство и предсказуемых, хотя, разумеется, возможны индивидуальные особенности в характере дренирования лимфы из той или иной области.

P.S. Поражение регионарных лимфатических узлов метастазами достоверно снижает 5-летнюю выживаемость больных, если пораженные лимфатические узлы спаяны с окружающими тканями и подвижность их ограничена, то шансы больного на выживание резко снижаются.

Вирховский лимфатический узел пальпируют в левой надключичной ямке в месте впадения грудного протока в левый венозный угол, образованный внутренней яремной и подключичной венами.

Предлестничные лимфатические узлы располагаются в предлестничной жировой клетчатке, которая занимает пространство, ограниченное внизу подключичной веной, медиально – внутренней яремной веной, латерально-лопаточно-подъязычной мышцей. Дном этого пространства служит передняя лестничная мышца вместе с проходящим рядом диафрагмальным нервом. Количество лимфатических узлов в предлестничном пространстве колеблется от 3 до 30.

Метастазы в надключичных лимфатических узлах являются противопоказанием к хирургическому лечению злокачественных опухолей органов брюшной и грудной полости, а также женских половых органов.

Лимфа, оттекающая от тканей и органов шеи, прежде чем попасть в кровеносное русло, проходит три эшелона лимфатических узлов.

Хирургическое удаление лимфатических узлов шеи, пораженных метастазами, является важной частью лечения опухолей области головы и шеи.

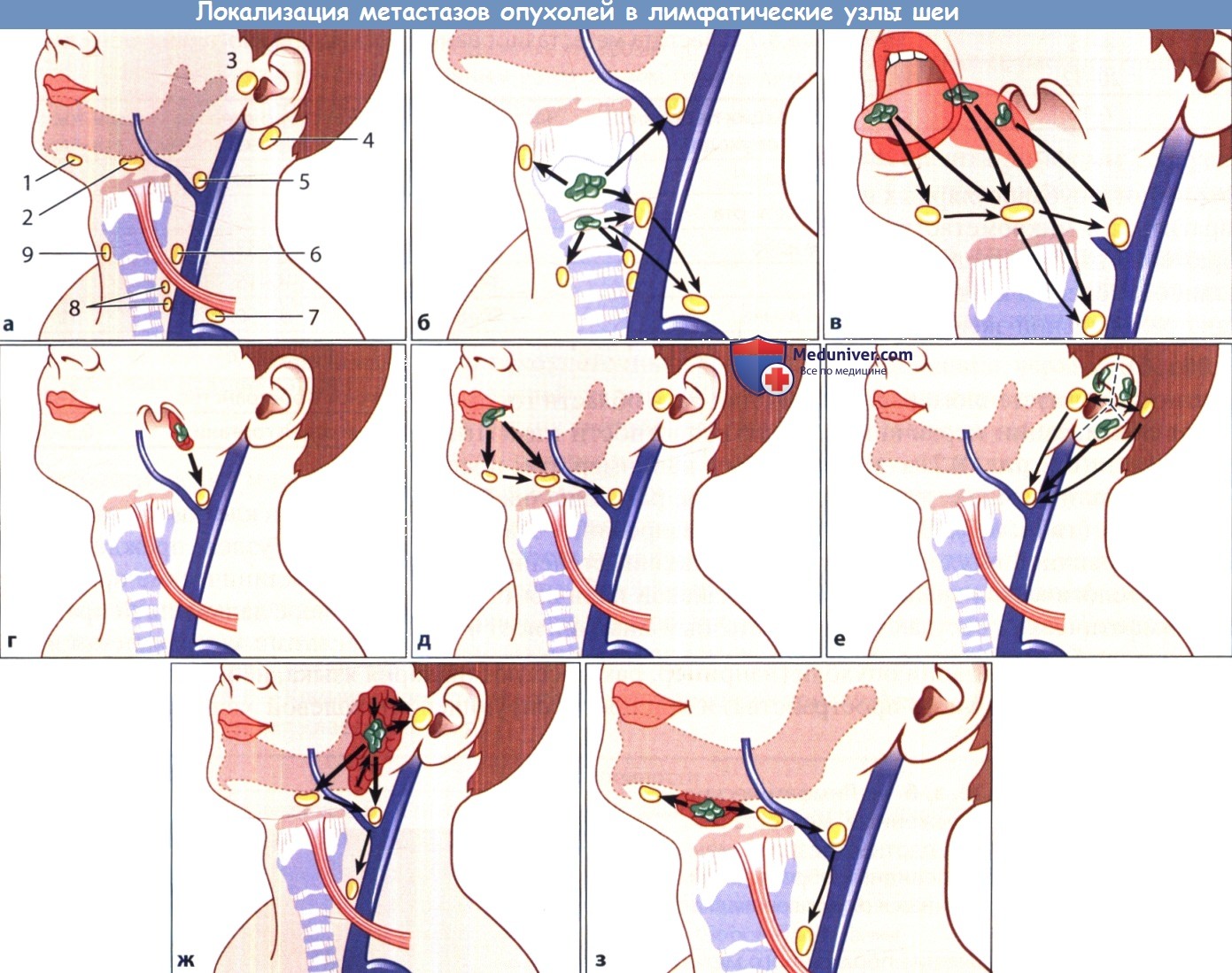

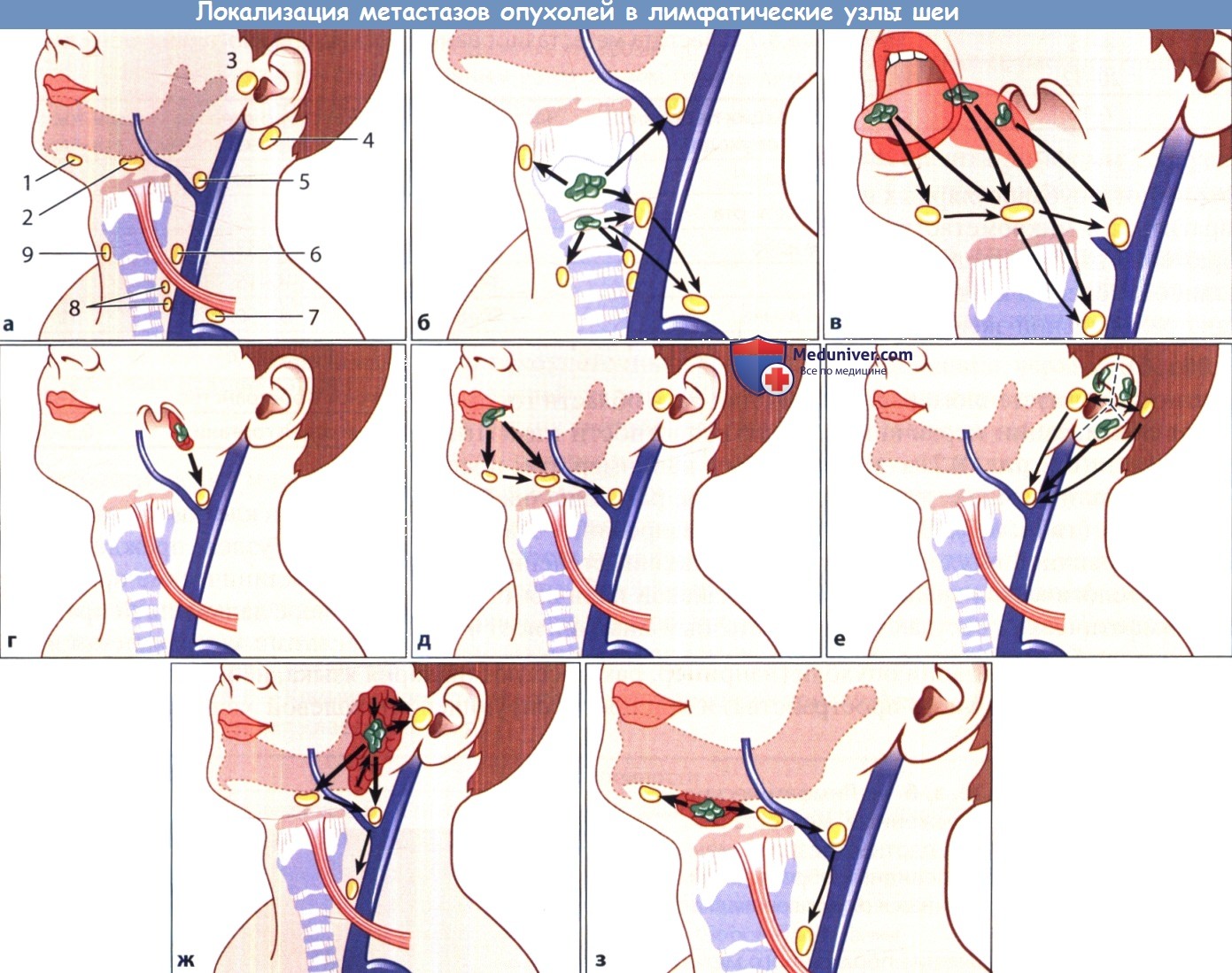

а Типичная локализация пораженных метастазами лимфатических узлов шеи.

1 – подподбородочные лимфатические узлы; 2 – подчелюстные лимфатические узлы; 3 – околоушные и предушные лимфатические узлы;

4 – позадиушные лимфатические узлы; 5 – лимфатические узлы яремно-лицевого венозного угла; 6 – глубокие шейные лимфатические узлы;

7 – лимфатические узлы области яремно-ключичного угла: нижние глубокие шейные и надключичные лимфатические узлы; 8 – претрахеальные и перитрахеальные лимфатические узлы; 9 – предгортанные лимфатические узлы.

б Рак гортани. в Рак языка различной локализации. г Рак нёбной миндалины.

д Рак нижней губы. е Рак наружного уха. Обратите внимание на сегментарный тип дренирования лимфы.

ж Рак околоушной железы (следует помнить о метастатическом поражении внутрижелезистых лимфатических узлов). з Рак подчелюстной железы.

Метастатические опухоли при неустановленном первичном очаге

Метастатические опухоли при неустановленном первичном очаге (CUP syndrome, Cancer of Unknown Primary) занимают особое место в диагностике и лечении злокачественных опухолей шеи, метастазирующих в регионарные лимфатические узлы. В этих случаях речь идет об одном метастазе или более, подтвержденных гистологическим исследованием, при невыделенной первичной опухоли несмотря на интенсивное обследование в полном объеме.

Метастазы в лимфатические узлы наиболее часто появляются в области головы и шеи. В 50-70% случаев первичная опухоль локализуется также в этой области. В 20-30% случаев первичная опухоль локализуется вне уха, носа и горла.

Даже после полного клинического обследования и исследования методами визуализации у 3-9% больных с метастатическим поражением шейных лимфатических узлов выявить первичную опухоль не удается. Чаще всего ею является плоскоклеточный рак, реже – аденокарцинома или недифференцированный рак. Менее чем в 10% случаев первичной опухолью оказывается скрытая меланома.

Согласно одной из гипотез, рост метастатической опухоли оказывается настолько быстрым, что первичная опухоль не успевает проявиться клинически. Возможно также, что речь идет о рецидиве первичной опухоли в силу изменения местного иммунитета. По-видимому, у некоторых больных с метастатической опухолью при неустановленном первичном очаге развитие первичной опухоли происходит «в обход» лимфогенной и гематогенной стадии, поэтому установить ее локализацию бывает трудно.

Диагноз метастатической опухоли при неустановленном первичном очаге ставят лишь после полноценного обследования, включая эндоскопию верхних дыхательных путей и верхнего отдела ЖКТ на фоне общей или местной анестезии, а также методы визуализации, такие как КТ и МРТ. Поскольку в большинстве случаев метастатического плоскоклеточного рака шейных лимфатических узлов первичная опухоль локализуется в нёбной миндалине, корне языка, глотке и грушевидном кармане, диагностика должна включать тонзиллэктомию, биопсию слизистой оболочки носоглотки, глубокую биопсию корня языка, а также слизистой оболочки гортаноглотки.

В зависимости от результатов гистологического исследования, особенно если метастазами поражена глубокая цепочка лимфатических узлов шеи, поиск первичной опухоли следует распространить на органы и ткани, расположенные ниже уровня ключицы, дополняя его при необходимости такими методами визуализации, как КТ и МРТ грудной клетки и живота, а также ПЭТ. Примерно в 30% случаев удается выявить скрытый бронхогенный рак легкого. При необходимости важно привлечь к обследованию и других специалистов (например, пульмонолога, гастроэнтеролога, гинеколога, уролога и др.). В целом, объем диагностических исследований, необходимых для выявления первичной опухоли, зависит от распространенности опухолевого процесса и прогноза, а также общего состояния больного.

Лечение и прогноз. Особенности лечения определяются результатом гистологического исследования и локализацией пораженных метастазами лимфатических узлов. При подозрении на скрыто протекающий плоскоклеточный рак обычно следует выполнить шейную лимфодиссекцию в сочетании с лучевой терапией. Обычно после модифицированной радикальной лимфодиссекции проводят лучевую терапию, включая в облучаемое поле область, дренируемую пораженными метастазами лимфатическими узлами. После такого комбинированного лечения 5-летняя выживаемость в среднем составляет 50-60% (если поражение охватывает верхнюю группу лимфатических узлов шеи и оценивается как N1 или N2).

Если первичной опухолью является аденокарцинома, то наличие метастазов в шейных регионарных лимфатических узлах всегда указывает на далеко зашедший опухолевый процесс, и тактику лечения в таком случае следует выбирать индивидуально с учетом потребностей и ожиданий больного. При поражении метастазами верхних шейных лимфатических узлов можно выполнить лимфодиссекцию с последующей лучевой терапией. При поражении глубоких шейных лимфатических узлов возможно только паллиативное лечение. Пятилетняя выживаемость больных с таким поражением составляет 0-28%.

При метастатическом поражении шейных лимфатических узлов скрытой меланомой выполняют модифицированную радикальную лимфодиссекцию шеи.

– Также рекомендуем “Методика биопсии предлестничных лимфатических узлов шеи”

Оглавление темы “Заболевания шеи”:

- Симптомы боковой кисты шеи (бранхиогенной кисты) и ее лечение

- Симптомы кривошеи и ее лечение

- Симптомы гемангиомы шеи и ее лечение

- Симптомы лимфангиомы шеи (кистозной гигромы) и ее лечение

- Симптомы аневризмы шеи и ее лечение

- Симптомы опухоли каротидного тельца (хемодектомы) и ее лечение

- Симптомы доброкачественной опухоли шеи – липомы, невриномы

- Симптомы лимфомы шеи и ее лечение

- Симптомы метастаза рака в лимфатический узел и его лечение

- Методика биопсии предлестничных лимфатических узлов шеи

Источник