Пальпация лимфатических узлов лица и шеи

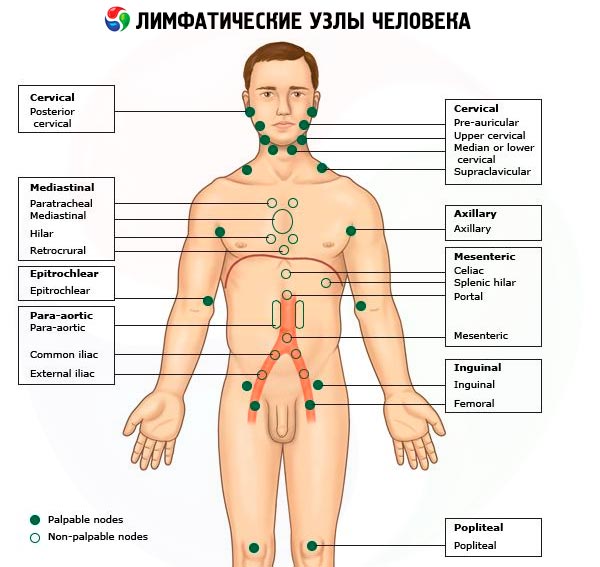

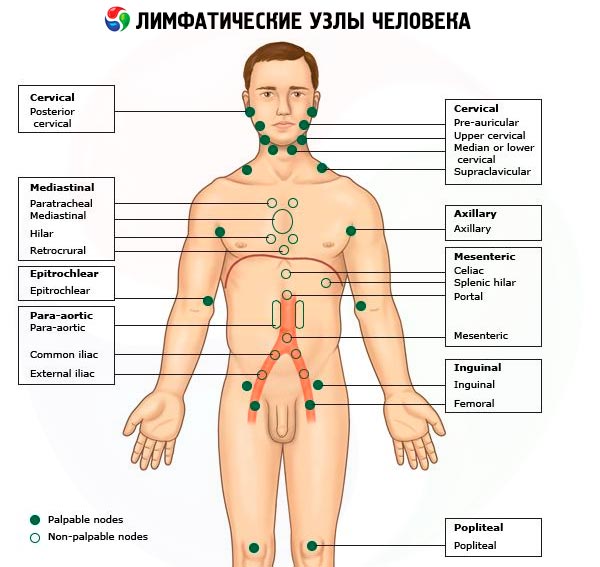

Обычно считают, что у здорового человека лимфоузлы не видны и не доступны пальпации. Это справедливое в большинстве случаев правило следует принимать лишь с определенными оговорками. Так, учитывая широкую распространенность среди населения различных заболеваний зубов (кариес, периодонтит, пародонтоз и др.), приходится считаться с тем, что у многих людей удается без особого труда прощупать подчелюстные лимфатические узлы. У практически здоровых людей вследствие мелких, порой незаметных травм кожных покровов нижних конечностей, могут пальпаторно определяться небольшие (размером с горошину) паховые лимфоузлы. По мнению ряда авторов, обнаружение при пальпации одиночных мелких подмышечных узлов также может не являться сколь-либо серьезным диагностическим признаком. Все же следует еще раз подчеркнуть, что более значительное увеличение лимфатических узлов, особенно в тех случаях, когда оно выявляется уже при осмотре, всегда служит симптомом того или иного заболевания, порой весьма серьезного.

При исследовании различных групп лимфатических узлов полученные данные необходимо обязательно сравнивать с результатами осмотра и пальпации одноименной (симметричной) группы лимфоузлов с другой стороны.

Пальпация лимфатических узлов

При пальпации определяют прежде всего размеры лимфатических узлов, которые обычно сопоставляют с величиной каких-то округлых предметов (размерами «с просяное зерно», «с чечевицу», «с мелкую (среднюю, крупную) горошину», «с лесной орех», «с голубиное яйцо», «с грецкий орех», «с куриное яйцо» и т.д.).

Уточняют число увеличенных лимфоузлов, их консистенцию (тестоватая, мягкоэластичная, плотная); обращают внимание на подвижность лимфатических узлов, болезненность при пальпации (признак воспалительных процессов), спаянность друг с другом в конгломераты и спаянность с окружающими тканями, наличие отека окружающей подкожной клетчатки и гиперемии соответствующего участка кожи, образование свищевых ходов и рубцовых изменений (например, при туберкулезном лимфадените). При этом поражение может касаться отдельных лимфатических узлов, их регионарной группы (при воспалении, злокачественных опухолях) или же бывает системным, проявляясь генерализованным увеличением лимфатических узлов различных групп (например, при лейкозе, лимфогранулематозе).

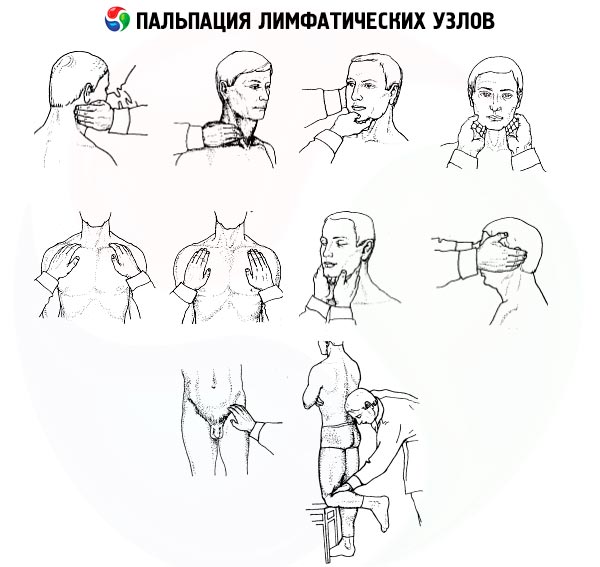

Пальпацию лимфатических узлов проводят кончиками слегка согнутых пальцев (обычно вторыми – пятыми пальцами обеих рук), бережно, осторожно, легкими, скользящими движениями (как бы «перекатываясь» через лимфоузлы). При этом в исследовании лимфоузлов соблюдается определенная последовательность.

Вначале пальпируют затылочные лимфоузлы, которые располагаются в области прикрепления мышц головы и шеи к затылочной кости. Затем переходят к ощупыванию заушных лимфоузлов, которые находятся позади ушной раковины на сосцевидном отростке височной кости. В области околоушной слюнной железы пальпируют околоушные лимфатические узлы. Нижнечелюстные (подчелюстные) лимфоузлы, которые увеличиваются при различных воспалительных процессах в полости рта, прощупываются в подкожной клетчатке на теле нижней челюсти позади жевательных мышц (при пальпации эти лимфоузлы прижимают к нижней челюсти). Подбородочные лимфоузлы определяют движением пальцев рук сзади наперед вблизи средней линии подбородочной области.

Поверхностные шейные лимфатические узлы пальпируют в боковых и передних областях шеи, соответственно вдоль заднего и переднего краев грудино-ключично-сосцевидных мышц. Длительное увеличение шейных лимфатических узлов, достигающих порой значительных размеров, отмечается при туберкулезном лимфадените, лимфогранулематозе. Однако и у больных хроническим тонзиллитом вдоль передних краев грудино-ключично-сосцевидных мышц можно нередко обнаружить цепочки мелких плотных лимфоузлов.

При раке желудка в надключичной области (в треугольнике между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы и верхнем краем ключицы) можно обнаружить плотный лимфатический узел («железа Вирхова» или «железа Вирхова-Труазье»), представляющий собой метастаз опухоли.

При пальпации подмышечных лимфатических узлов слегка отводят руки больного в стороны. Пальцы пальпирующей руки вводят как можно глубже в подмышечную впадину (из гигиенических соображений в пальпирующую руку при этом берется майка или рубашка больного). Отведенная рука больного возвращается в исходное положение; при этом пациент не должен прижимать ее плотно к туловищу. Пальпация подмышечных лимфатических узлов проводится движением пальпирующих пальцев в направлении сверху вниз, которые скользят по боковой поверхности грудной клетки больного. Увеличение подмышечных лимфатических узлов наблюдается при метастазах рака молочной железы, а также при каких-либо воспалительных процессах в области верхних конечностей.

При пальпации локтевых лимфатических узлов захватывают кистью собственной руки нижнюю треть предплечья исследуемой руки больного и сгибают ее в локтевом суставе под прямым или тупым углом. Затем указательным и средним пальцами другой руки скользящими продольными движениями прощупывают sulci bicipitales lateralis et medialis чуть выше надмыщелка плеча (последние представляют собой медиальный и латеральный желобки, образованные сухожилием двуглавой мышцы).

Паховые лимфатические узлы прощупывают в области пахового треугольника (fossa inguinalis) в направлении, поперечном по отношению к пупартовой связке. Увеличение паховых лимфоузлов может отмечаться при различных воспалительных процессах в области нижних конечностей, анального отверстия, наружных половых органов. Наконец, подколенные лимфоузлы пальпируют в подколенной ямке при слегка согнутой в коленном суставе голени.

Увеличение регионарных лимфатических узлов, например на шее, а также в других областях, иногда является основной жалобой больных, приводящей их к врачу. При этом редко удается увидеть увеличенные лимфатические узлы, деформирующие соответствующую часть тела. Основным методом исследования лимфатических узлов является пальпация. Целесообразно прощупывать лимфатические узлы в определенном порядке, начиная с затылочных, околоушных, поднижнечелюстных, подподбородочных, затем прощупываются надключичные, подключичные, подмышечные, кубитальные, паховые.

Увеличение лимфатических узлов наблюдается при лимфопролиферативных заболеваниях (лимфогранулематоз), системных заболеваниях соединительной ткани, при опухолях (метастазы). Для уточнения причины увеличения лимфатических узлов, помимо общеклинического и лабораторного исследований, проводится биопсия (или удаление) узла для его морфологического исследования. Опорно-двигательный аппарат (суставы, мышцы, кости) исследуется после лимфатических узлов. При этом исследование начинается с выяснения жалоб, чаще всего на боли или ограничение движений в суставах, затем производят осмотр и пальпацию.

Источник

Современная классификация Американского объединенного комитета по изучению злокачественных опухолей и Американской академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи изменена K. Robbins с соавт. в 2000 г. и утверждена AJCC-AAOHNS в 2001 г. В ней предложено разделить 3 уровня на подуровни. Классификация лимфатических узлов по уровням известна во всем мире, удобна в использовании, легка для запоминания и, что самое главное, позволяет специалистам говорить на одном языке. Она уже стала основой для классификации шейных диссекций.

Использование классификации лимфатических узлов шеи по уровням позволит решить целый ряд проблем, возникающих, в частности: 1) при определении объема хирургического вмешательства и планировании лучевой терапии; 2) при обращении больного, лечившегося в одном лечебном учреждении, в другое с выпиской, в которой указано, что больному проведено фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи и не указан точный объем вмешательства. В первой ситуации, где по заключению УЗИ имеется поражение шейно-надключичной зоны без указания уровней, нам трудно оценить объем поражения. Во второй ситуации без протокола хирургического вмешательства невозможно узнать точный объем ранее выполненной операции.

Классификация

I (IA и IB) – ниже тела нижней челюсти (позади ветви нижней челюсти – это уже IIA);

IA — группа подбородочных узлов

IB — группа подчелюстных лимфатических узлов (находятся спереди и сзади от подчелюстной слюнной железы). При поражении лимфатических узлов этого уровня или самой железы, то она удаляется.

II, III, IV – яремные – вдоль сосудисто-нервного пучка (внутренней яремной вены) прикрыты m.sternoclaidomastoideus

II – верхние яремные – от уровня основания черепа до уровня нижнего края подъязычной кости

IIA — верхние яремные передние — кпереди от заднего края внутренней яремной вены;

IIB — верхние яремные задние — кзади от заднего края внутренней яремной вены.

III — средние яремные – от уровня нижнего края подъязычной кости до уровня нижнего края перстневидного хряща гортани;

IV – нижние яремные — от уровня нижнего края перстневидного хряща гортани до ключиц (в т.ч. Вирховские);

V – заднего (латерального) треугольника шеи соответствует анатомическим границам

VA – акцессорные – выше уровня нижнего края перстневидного хряща, по передней поверхности трапецевидной мышцы,

VB – надключичные — ниже уровня нижнего края перстневидного хряща (исключая Вирховские);

VI – переднего пространства шеи — пре- и паратрахеальные ЛУ, предгортанные (Delphian (Дельфийские) и околощитовидные ЛУ, включающие ЛУ вдоль возвратного гортанного нерва)

Таблица

Группы лимфатических узлов не входящих в классификацию.

При описании всех перечисленных ниже групп лимфатических узлов необходимо использовать традиционные названия.

1. Лимфатические узлы заушной области.

2. Подзатылочные лимфатические узлы.

3. Околоушные лимфатические узлы (внутри и внеоколоушной слюнной железы).

4. Латеральные и медиальные ретрофарингеальные лимфатические узлы (их поражение имеет значение при раке носоглотки и ротоглотки).

5. Лицевые лимфатические узлы.

6. Верхние медиастинальные лимфатические узлы (не относятся к лимфатическим узлам шеи).

Примеры лимфаденопатии разных групп лимфатических узлов шеи.

На ниже представленном КТ снимке визуализируется некроз лимфатических узлов группы IA.

На ниже представленном КТ снимке визуализируется лимфаденопатия группы IB справа.

На ниже представленном постконтрастном КТ снимке представлен пациент с карциномой языка и лимфаденопатией II группы лимфатических узлов.

На ниже представленном постконтрастном КТ изображении визуализируется увеличение и контрастное усиление лимфатических узлов III группы.

На постконтрастном изображении белой стрелкой указан увеличенный лимфатический узел IV группы. У пациента удалена правая доля щитовидной железы и правая яремная вена, что указано чёрной стрелкой, всвязи с папиллярной карциномой.

На постконтрастном изображении белой стрелкой указан увеличенный лимфатический узел V группы.

На постконтрастном изображении белой стрелкой указан увеличенный лимфатический узел VI группы.

Источник

- Cervical lymphadenopathy: what radiologists need to know Vincent Chong Department of Diagnostic Radiology, Singapore General Hospital, Singapore Corresponding address: Vincent Chong, Department of Diagnostic Radiology, Singapore General Hospital, Outram Road, Singapore 169608. Date accepted for publication 19 January 2004

- С. Субраманиан1,2, В. Л. Любаев1, В. Ж. Бржезовский1, А. А. Айдарбекова1 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ШЕИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА НА СОВРЕМЕННУю КЛАССИФИКАЦИю В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 1 НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва 2 Кафедра онкологии, Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, Москва

- КТ-диагностика злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани.

Кураева Людмила МДЦ-Димитров, Коритько Юрий МЦ Томоград. - Radiology Assistant

- Radiomed

Источник

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Лимфатические

узлы, в которые оттекает лимфа от тканей головы, располагаются главным

образом на границе головы и шеи, а некоторые мелкие узлы находятся в

пределах головы (рис. 216).

Различают:

1) затылочные узлы;

2) сосцевидные узлы;

3) поверхностные околоушные узлы;

4) глубокие околоушные узлы:

а) предушные узлы;

б) нижнеушные узлы;

в) внутрижелезистые узлы;

5) лицевые узлы:

а) щечный узел;

б) носогубной узел;

в) молярный (скуловой) узел;

г) нижнечелюстной узел;

6) язычные узлы;

7) подподбородочные узлы;

8) поднижнечелюстные

узлы. Лимфатические сосуды кожи волосистой части головы образуются из

поверхностной и глубокой сетей лимфатических капилляров. Отводящие

лимфатические сосуды лобной области осуществляют отток лимфы в поверхностные околоушные узлы (nodi parotideai superficiales) и в предушные узлы (nodi preauriculares). От теменной области лимфатические сосуды несут лимфу к нижнеушным (nodi infraauricularis), от височной – к нижнеушным и предушным, а от кожи затылка – к затылочным узлам (nodi occipitales) и к латеральным шейным (nodi cervicales laterals), (рис. 217, см. рис. 216).

В коже лица развиты густые поверхностная и глубокая сети лимфатических капилляров, имеющие обширные анастомотические

Рис. 216. Лимфатические

узлы и сосуды головы и шеи, вид слева: 1 – затылочные узлы; 2 –

сосцевидные узлы; 3 – грудино-ключично-сосцевидные узлы; 4 – верхние

поверхностные латеральные шейные (наружные яремные) узлы; 5 –

яремно-двубрюшный узел; 6 – задние поверхностные латеральные шейные

(добавочные) узлы; 7 – вставочный узел; 8 – нижние глубокие латеральные

шейные узлы; 9 – грудной проток; 10 – поперечная шейная цепочка узлов;

11 – подключичный ствол; 12 – надключичные узлы; 13 – яремный ствол; 14 –

передние поверхностные шейные узлы; 15 – передние глубокие шейные узлы;

16 – яремнолопаточно-подъязычный узел; 17 – верхние щитовидные узлы; 18

– верхние глубокие латеральные шейные узлы; 19 – надподъязычные узлы;

20 – подподбородочные узлы; 21 – поднижнечелюстные узлы; 22 –

нижнечелюстные узлы; 23 – щечный узел; 24 – лицевой узел; 25 –

нижнеушной узел; 26 – глубокие околоушные узлы

связи.

Петли лимфатических сетей ориентированы по ходу линий натяжения кожи.

Отводящие лимфатические сосуды, возникая из глубокой лимфокапиллярной

сети, образуют в подкожной клетчатке лимфатические сплетения.

Отводящие лимфатические сосуды кожи средней части лица проходят над мимическими мышцами к предушным, нижнеушным лицевым узлам (nodi faciales), а также к поднижнечелюстным (nodi submandibulares) и передним шейным узлам (nodi cervicales anteriores); от кожи нижней части лица – к поднижнечелюстным и подподбородочным (nodi submandibulares et submentales), (рис. 218, см. рис. 217).

От верхней губы и латеральных частей нижней губы лимфатические сосуды идут к поднижнечелюстным узлам, а от средней части нижней губы – к подподбородочным узлам.

От околоушной слюнной железы отток лимфы происходит в поверхностные и глубокие околоушные узлы (nodi parotidei superficiales et profundi), от подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез – в поднижнечелюстные узлы.

В глазном яблоке сети лимфокапилляров расположены в склере и конъюнктиве, а лимфатические сосуды образуют перикорнеальное лимфатическое сплетение. Отводящие лимфатические сосуды этого сплетения и глазных мышц следуют к лицевым узлам.

В

слизистых оболочках носовой полости и полости рта находятся однослойные

сети лимфатических капилляров. От передней части носовой полости отток

лимфы происходит к лицевым и поднижнечелюстным узлам, а от задней – к заглоточным (nodi retropharyngeales) и глубоким передним шейным узлам (рис. 219).

Лимфатические сосуды слизистой оболочки полости рта проходят под мышцами лица, достигая лицевых и поднижнечелюстных узлов. От слизистой оболочки и мышц языка лимфатические сосуды следуют к поднижнечелюстным узлам, а также к латеральным шейным узлам. От верхних зубов и десен лимфатические сосуды проходят в глубокие околоушные, лицевые (выделяют щечный, носогубный, молярный и скуловой узлы), поднижнечелюстные узлы, от нижних – в поднижнечелюстные (передние, средние и задние) и подподбородочные (рис. 220).

На шее описывают следующие лимфатические узлы: 1. Передние шейные узлы:

а) поверхностные (передние яремные узлы);

б) глубокие узлы:

Рис. 217. Пути оттока лимфы от поверхностных образований головы и шеи, вид справа:

1

– околоушные узлы; 2 – щёчный узел; 3 – подподбородочные узлы; 4 –

поднижнечелюстные узлы; 5 – яремно-лопаточно-подъязычный узел; 6 –

нижние глубокие латеральные шейные узлы; 7 – верхние глубокие

латеральные шейные узлы; 8 – яремно-двубрюшный; 9 – затылочные узлы; 10 –

сосцевидные узлы

Рис. 218. Лимфатические сосуды, отводящие лимфу от языка, вид слева; половина нижней челюсти удалена:

1

– лимфатические сосуды, отводящие лимфу от верхушки языка; 2 –

центральные отводящие лимфатические сосуды; 3 – краевые отводящие

лимфатические сосуды; 4 – базальные отводящие лимфатические сосуды; 5 –

связи с сосудами противоположной стороны; 6 –

яремно-лопаточно-подъязычный узел; 7 – глубокие латеральные шейные узлы;

8 – яремно-двубрюшный узел; 9 – поднижнечелюстной узел; 10 –

подподбородочный узел

– подподъязычные узлы: •предгортанные узлы;

– щитовидные узлы;

– предтрахеальные узлы;

– паратрахеальные узлы. 2. Латеральные шейные узлы:

а) поверхностные узлы;

б) глубокие узлы:

– верхние глубокие узлы:

Рис. 219. Лимфатические сосуды шеи, вид сзади. (Позвоночный столб удален):

1

– глоточно-базилярная фасция; 2 – заглоточные узлы; 3 – внутренняя

яремная вена; 4 – заднее брюшко двубрюшной мышцы; 5 –

грудино-ключично-сосцевидная мышца; 6 – вставочные узлы; 7 –

яремно-двубрюшный узел; 8 – глубокие латеральные шейные узлы; 9 –

яремно-лопаточно-подъязычный узел

•яремно-двубрюшный узел; •латеральный узел; •передний узел; – нижние глубокие узлы:

• яремно-лопаточно-подъязычный узел; •латеральный узел; •передние узлы.

Рис. 220. Пути оттока лимфы от поверхностных образований лица, вид слева:

1

– лимфатические сосуды; 2 – поверхностные околоушные лимфатические

узлы; 3 – поднижнечелюстные лимфатические узлы; 4 – подподбородочные

лимфатические узлы

3. Надключичные узлы.

4. Добавочные узлы:

а) заглоточные узлы.

Передние поверхностные шейные лимфатические узлы залегают кнаружи от собственной фасции шеи возле

передней яремной вены, а передние глубокие шейные узлы – кнутри от этой

фасции у соответствующих органов, от которых они и принимают лимфу.

Латеральные поверхностные узлы залегают вдоль наружной яремной вены. Латеральные глубокие шейные узлы лежат

по ходу внутренней яремной вены, принимают лимфу от мышц шеи,

сосудистонервного пучка, органов шеи и лица. В конечном итоге лимфа из

перечисленных выше лимфатических узлов головы и шеи по сосудам поступает

в латеральные глубокие шейные узлы, выносящие сосуды которых с каждой

стороны формируют яремный ствол (truncus jugularis), (рис. 221).

Рис. 221. Нижние глубокие латеральные шейные лимфатические узлы и формирование яремного ствола:

а

– правый венозный угол: 1 – глубокие латеральные шейные лимфатические

узлы; 2 – правая внутренняя яремная вена; 3 – правый яремный ствол; 4 –

правый лимфатический проток; 5 – правая плечеголовная вена; 6 – правый

подключичный ствол; 7 – правая подключичная вена;

б

– левый венозный угол: 1 – глубокие латеральные шейные лимфатические

узлы; 2 – левый яремный ствол; 3 – левый подключичный ствол; 4 – левая

подключичная вена; 5 – левая плечеголовная вена; 6 – грудной проток; 7 –

левая внутренняя яремная вена

Источник