Отток лимфы от тощей кишки

Оглавление темы “Топографическая анатомия тонкой кишки.”:

- Тонкая кишка. Топография тонкой кишки. Способ Губарева. Определение первой петли кишки.

- Синтопия тонкой кишки. Расположение тонкой кишки.

- Кровоснабжение тонкой кишки. Верхняя брыжеечная артерия. Топография верхней брыжеечной артерии. Аркады кишки.

- Венозный отток от тонкой кишки. Лимфатические сосуды тонкой кишки. Лимфатические узлы тонкой кишки. Иннервация тонкой кишки.

Тонкая кишка. Топография тонкой кишки. Способ Губарева. Определение первой петли кишки

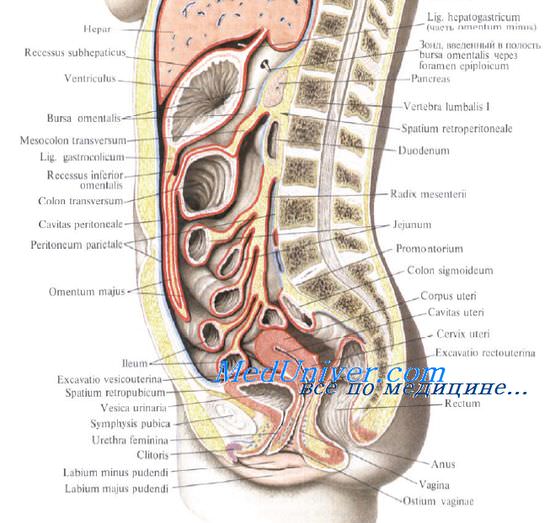

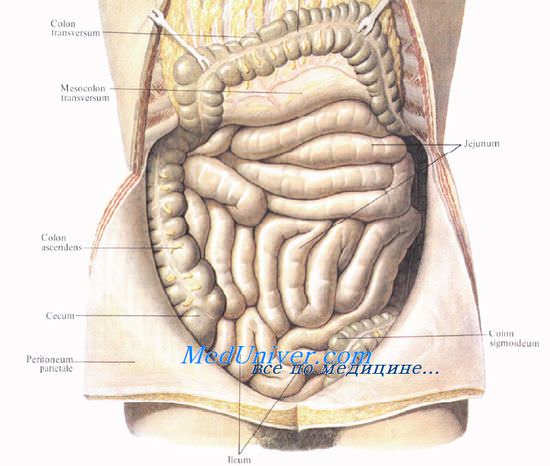

Тонкую кишку подразделяют на три отдела: двенадцатиперстную, тошую, jejunum, и подвздошную кишку, ileum. Топография двенадцатиперстной кишки, которая расположена как в верхнем этаже, так и в нижнем, рассмотрена выше.

Тощая и подвздошная кишки представляют собой части тонкой кишки, полностью расположенные в нижнем этаже брюшной полости.

Первую петлю тощей кишки необходимо уметь находить при ревизии брюшной полости, при многих операциях на желудке и тонкой кишке. Для определения flexura duodenojejunalis и начального отдела тощей кишки применяется способ А. П. Губарева.

По способу Губарева левой рукой захватывают большой сальник и поперечную ободочную кишку и поднимают их кверху так, чтобы натянулась и была видна нижняя поверхность брыжейки поперечной ободочной кишки. Правой рукой нащупывают позвоночник у основания mesocolon transversum (как правило, это тело II поясничного позвонка). Скользнув указательным пальцем по углу между натянутой брыжейкой и левой стороной позвоночника, сразу около него захватывают кишечную петлю. Если эта петля фиксирована к задней стенке живота, то это и есть flexura duodenojejunalis и начальная, первая петля тощей кишки.

Спереди петли тонкой кишки прикрывает в виде фартука большой сальник, свисающий с поперечной ободочной кишки. Длина тонкой кишки, измеренная на трупе, у мужчин равна почти 7 м. У живых людей тонкая кишка короче вследствие мышечного тонуса. Диаметр тонкой кишки уменьшается от начального отдела, где он колеблется от 3,5 до 4,8 см, к конечному, где он равен у места впадения в слепую кишку 2,0—2,7 см.

Петли тощей кишки, jejunum, лежат преимущественно слева и вверху, в пределах пупочной, левой боковой и частично левой паховой областей. Длина тощей кишки составляет примерно 2/5 общей длины тонкой кишки. В следующую за ней подвздошную кишку тощая переходит без резких границ.

Подвздошная кишка, ileum, расположена преимущественно в правой половине нижнего этажа брюшной полости, в пределах правой латеральной области живота, частично в пупочной и под-чревной области, а также в полости малого таза. Стенки ее тоньше, диаметр меньше, чем у тощей кишки. Поэтому обтурационная непроходимость и задержка инородных тел встречаются здесь чаще.

Видео урок анатомия тощей и подвздошной кишки, кровоснабжение и иннервация

Синтопия тонкой кишки. Расположение тонкой кишки.

Спереди и сверху петли тощей и подвздошной кишки прилегают к поперечной ободочной кишке, ее брыжейке и к задней поверхности большого сальника, а ниже них и с боков от сальника — к переднебоковой стенке живота.

Сзади петли тонкой кишки прилегают к париетальной брюшине левого и правого брыжеечных синусов задней брюшной стенки и косвенно к органам, расположенным в забрюшинном пространстве. По бокам тонкие кишки соприкасаются со слепой и восходящей ободочной кишками на правой стороне и нисходящей и сигмовидной — на левой.

Здесь петли тонкой кишки часто лежат впереди нисходящей ободочной кишки и проникают в левую околоободочно-кишечную борозду.

Подвижность и расположение тонкой кишки в виде петель в брюшной полости обеспечивает брыжейка. Поскольку высота брыжейки в ее разных отделах неодинакова, кишечные петли в брюшной полости располагаются в несколько слоев: одни — поверхностно, другие — глубоко, прилегая к задней стенке брюшной полости.

Край тонкой кишки, прикрепленный к брыжейке, называется брыжеечным, margo mesenterialis, противоположный — свободным, margo liber.

Между листками брыжейки по брыжеечному краю имеется узкая полоска кишечной стенки, не покрытая брюшиной, pars nuda. Чем толще брыжейка, тем шире pars nuda. В начальной части тощей кишки она равна 0,2—0,5 см; в терминальном отделе подвздошной кишки она может достигать 1,5 см. Через pars nuda в стенку кишки входят кровеносные сосуды.

При нарушениях внутриутробного развития тонкой кишки возникают ее аномалии (атрезия, стеноз, врожденное расширение тонкой кишки). Значительно чаще встречается патология обратного развития желточно-кишечного протока, в результате чего сохраняется дивертикул подвздошной кишки (дивертикул Меккеля), diverticulum ilei [Meckel].

Дивертикул представляет собой выпячивание стенки подвздошной кишки на стороне, противоположной брыжейке. Чаще всего он располагается примерно на расстоянии 50 см от слепой кишки. В некоторых случаях дивертикул достигает пупка и открывается на нем в виде свища, иногда связан с пупком с помощью соединительнотканного тяжа, но чаще выглядит как более или менее длинный отросток. Его длина непостоянна — от 1,0 до 10—12 см. Воспаление дивертикула (дивертикулит) можно принять за аппендицит.

Иногда он и выглядит как аппендикс, и надо уметь различить два этих образования. Решающим отличительным признаком служит брыжейка у червеобразного отростка.

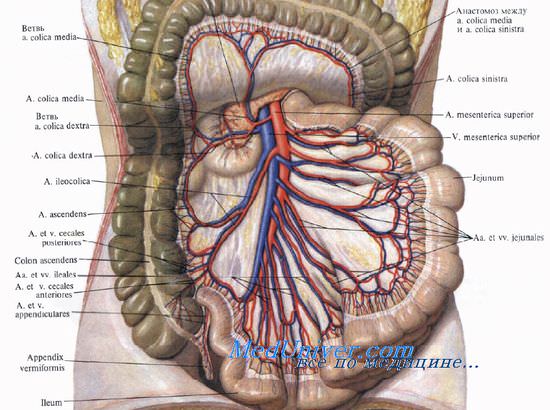

Кровоснабжение тонкой кишки. Верхняя брыжеечная артерия. Топография верхней брыжеечной артерии. Аркады кишки.

Кровоснабжают тощую и подвздошную кишки ветви верхней брыжеечной артерии: аа. jejunales, ilei и ileocolica.

Верхняя брыжеечная артерия, a. mesenterica superior, диаметром около 9 мм, отходит от брюшной аорты под острым углом на уровне I поясничного позвонка, на 1 —2 см ниже чревного ствола. Сначала она идет забрюшинно позади шейки поджелудочной железы и селезеночной вены.

Затем выходит из-под нижнего края железы, пересекает сверху вниз pars horizontalis duodeni и входит в брыжейку тонкой кишки. Войдя в брыжейку тонкой кишки, верхняя брыжеечная артерия идет в ней сверху вниз слева направо, образуя дугообразный изгиб, направленный выпуклостью влево.

Здесь от верхней брыжеечной артерии влево отходят ветви для тонкой кишки, аа. jejunales et ileales. От вогнутой стороны изгиба вправо и вверх отходят ветви для восходящей и поперечной ободочной кишки — a. colica media и а. colica dextra.

Верхняя брыжеечная артерия заканчивается в правой подвздошной ямке своей конечной ветвью — a. ileocolica. Одноименная вена сопровождает артерию, находясь справа от нее. А. ileocolica кровоснабжает конечный отдел подвздошной кишки и начальный отдел толстой.

Петли тонкой кишки очень подвижны, по ним проходят волны перистальтики, в результате чего меняется диаметр одного и того же участка кишки, пищевые массы также меняют объем петель кишечника на различном протяжении. Это, в свою очередь, может приводить к нарушению кровоснабжения отдельных петель кишки из-за передавливания той или иной артериальной ветви.

В результате развился компенсаторный механизм коллатерального кровообращения, поддерживающий нормальное кровоснабжение любого участка кишки. Этот механизм устроен так: каждая из тонкокишечных артерий на определенном расстоянии от своего начала (от 1 до 8 см) делится на две ветви: восходящую и нисходящую. Восходящая ветвь анастомозирует с нисходящей ветвью вышележащей артерии, а нисходящая — с восходящей ветвью нижележащей артерии, образуя дуги (аркады) первого порядка.

От них дистально (ближе к стенке кишки) отходят новые ветви, которые, раздваиваясь и соединяясь между собой, образуют аркады второго порядка. От последних отходят ветви, образующие аркады третьего и более высокого порядков. Обычно насчитывается от 3 до 5 аркад, калибр которых уменьшается по мере их приближения к стенке кишки. При этом надо отметить, что в самых начальных отделах тощей кишки имеются лишь дуги первого порядка, а по мере приближения к концу тонкой кишки строение сосудистых аркад усложняется и число их увеличивается.

Последний ряд артериальных аркад в 1—3 см от стенки кишки образует своеобразный непрерывный сосуд, от которого к брыжеечному краю тонкой кишки отходят прямые артерии. Один прямой сосуд снабжает кровью ограниченный участок тонкой кишки (рис. 8.42). В связи с этим повреждение таких сосудов на протяжении 3—5 см и более нарушает кровоснабжение на этом участке.

Ранения и разрывы брыжейки в пределах аркад (на удалении от стенки кишки) хотя и сопровождаются более сильным кровотечением из-за большего диаметра артерий, но не ведут при их перевязке к нарушению кровоснабжения кишки благодаря хорошему коллатеральному кровоснабжению через соседние аркады.

Аркады делают возможным выделение длинной петли тонкой кишки при различных операциях на желудке или пищеводе. Длинную петлю значительно легче подтянуть к органам, расположенным в верхнем этаже брюшной полости или даже в средостении.

Однако следует иметь в виду, что даже такая мощная коллатеральная сеть не может помочь при эмболии (закупорке оторвавшимся тромбом) верхней брыжеечной артерии. Чаще всего это очень быстро ведет к катастрофическим последствиям. При постепенном сужении просвета артерии из-за роста атеросклеро-тической бляшки и появления соответствующих симптомов есть шанс помочь больному путем стентирования или протезирования верхней брыжеечной артерии.

Учебное видео анатомии верхней, нижней брыжеечных артерий и их ветвей кровоснабжаюших кишечник

Венозный отток от тонкой кишки. Лимфатические сосуды тонкой кишки. Лимфатические узлы тонкой кишки. Иннервация тонкой кишки.

Венозный отток от тонкой кишки. Из венозного подслизистого сплетения берут начало прямые вены. Из них формируются экстраорганные вены, образующие систему аркад, сходных с артериальными. Далее кровь собирается в v. ileocolica, w. ileales и w. jejunales. Эти вены сливаются и образуют верхнюю брыжеечную вену, v. mesenterica superior.

Диаметр верхней брыжеечной вены колеблется от 0,8 до 2 см. Она собирает кровь от всей тонкой и толстой кишки, за исключением нисходящей ободочной кишки и левой части поперечной ободочной кишки, от которых кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену.

V. mesenterica superior идет в корне брыжейки параллельно одноименной артерии справа от нее, проходит впереди pars horizontalis duodeni и уходит под головку поджелудочной железы, где и соединяется с v. splenica (lienalis), формируя воротную вену.

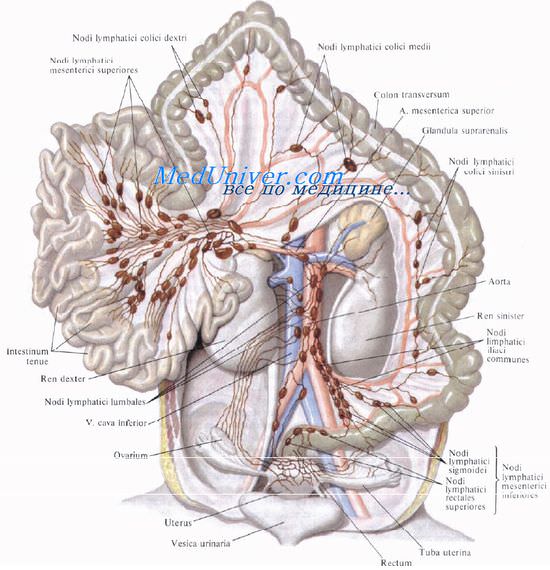

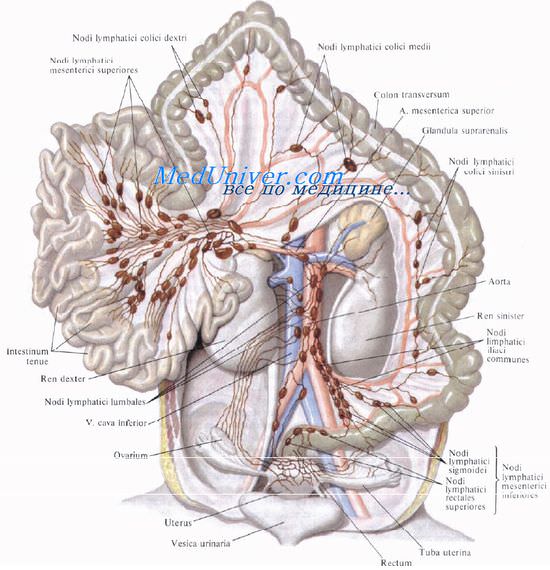

Лимфатические сосуды тонкой кишки

Лимфатические сосуды тонкой кишки по выходе из стенки тонкой кишки входят в брыжейку. Они иногда называются млечными сосудами, так как после приема пищи лимфа содержит много жира и имеет молочный цвет (chylus). Их калибр в среднем равен 1,5—3,0 мм. Лимфатические сосуды брыжейки многочисленны, их в 3—4 раза больше, чем артерий и вен. В лимфатических сосудах имеются многочисленные клапаны, в результате чего наполненные сосуды имеют четкообразную форму.

Лимфатические узлы тонкой кишки

Лимфатические узлы тонкой кишки, в которых прерываются лимфатические сосуды, чрезвычайно многочисленны (от 100 до 400 узлов).

Лимфатические узлы тонкой кишки располагаются в три ряда: первый ряд лимфатических узлов находится между брыжеечным краем кишки и сосудистыми дугами — околокишечные узлы, nodi juxtaintestinales. Второй (средний) ряд располагается на уровне ветвей и ствола a. mesenterica superior.

Третий ряд — верхние центральные лифатические узлы, nodi superiores centrales, окружает начальную часть верхней брыжеечной артерии от шейки поджелудочной железы до места отхождения a. colica dextra. Далее лимфа направляется в париетальные поясничные лимфатические узлы, преимущественно в промежуточные, nodi lumbales intermedii, часто их называют интераортокавальными, так как они находятся в промежутке между этими сосудами.

Выносящие лимфатические сосуды поясничных лимфатических узлов сливаются в правый и левый поясничные стволы, trunci lumbales, из которых лимфа через cisterna chyli попадает в брюшную часть грудного (лимфатического) протока. Часть лимфатических сосудов тонкой кишки объединяется в ствол, truncus intestinalis, который, минуя центральные брыжеечные узлы, вливается в начало грудного протока. Этим объясняется возможность быстрого метастазирования злокачественных опухолей, распространения токсинов и патогенных микроорганизмов лимфогенным путем.

Иннервация тонкой кишки

Иннервируют тощую и подвздошную кишки симпатические ветви из солнечного сплетения, в частности из его ganglion mesentericum superius. Они образуют вдоль верхней брыжеечной артерии и ее ветвей периваскулярное верхнее брыжеечное сплетение, plexus mesentencus superior. Парасимпатические и чувствительные нервные ветви к тонкой кишке идут от блуждающих нервов.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Кишечная лимфангиэктазия — это врожденное или приобретенное расширение лимфатических сосудов тонкой кишки, вызванное их мальформацией или обструкцией. Проявляется отечностью, диареей, стеатореей, тошнотой, признаками нутритивной недостаточности, хилотораксом, хилезным асцитом. Диагностируется с помощью копрограммы, общего и биохимического анализов крови, контрастной рентгенографии, эндоскопии и биопсии тонкой кишки, радиосцинтиграфии. При лечении используют аналоги соматостатина, блокаторы опиатных рецепторов, выполняют резекцию пораженных лимфатических сосудов, кишечника, лимфовенозное шунтирование, торакоцентез, лапароцентез.

Общие сведения

Кишечная лимфангиэктазия (кишечная лимфангиэктатическая болезнь, экссудативная гипопротеинемическая энтеропатия) — гетерогенная группа редких гастроэнтерологических заболеваний, выявляемых преимущественно у детей и молодых пациентов. Идиопатическая форма расстройства была впервые описана в 1959-1961 годах Р. Гордоном и Т.А. Вальдманом. Первичная лимфангиэктазия одинаково часто выявляется у девочек и мальчиков, вторичная чаще диагностируется у мужчин. Актуальность своевременной диагностики патологии обусловлена высокой вероятностью задержки развития в детском возрасте и тяжелыми метаболическими нарушениями у взрослых, выраженность которых может быть уменьшена при назначении симптоматического лечения и коррекции рациона.

Кишечная лимфангиэктазия

Причины

Гипопротеинемическая экссудативная энтеропатия является полиэтиологическим патологическим состоянием, обусловленным аномалией строения лимфатических сосудов или нарушением оттока лимфы от кишечника. Специалистами в области клинической гастроэнтерологии, ангиологии и лимфологии определены следующие основные причины возникновения кишечной лимфангиэктатической болезни:

- Врожденная лимфатическая мальформация. Идиопатическая форма лимфангиэктазии наследуется по аутосомно-доминантному типу. Предположительно, нарушение лимфогенеза вызвано мутацией генов, локализованных в хромосоме 4q25. Поражение энтеральных лимфатических сосудов зачастую сочетается с другими аномалиями строения лимфатической системы.

- Онкологические заболевания. Нарушение кишечного лимфооттока наблюдается при сдавлении брыжеечных лимфатических сосудов и магистрального кишечного ствола объемными ретроперитонеальными и абдоминальными карциномами. Застойная энтеральная лимфангиэктазия возможна при раке поджелудочной железы, кишечника, почек, забрюшинных лимфомах.

- Патология пищеварительных органов. Экссудативной энтеропатией осложняются неинфекционные и инфекционные энтеральные воспаления — хронический энтерит, болезнь Крона, туберкулезное поражение брюшины и лимфоузлов брыжейки, болезнь Уиппла, склерозирующий мезентерит. Лимфангиэктазию могут спровоцировать гипертрофический гастрит, хронический панкреатит.

Блокада мезентериальных лимфатических сосудов возможна при ретроперитонеальном фиброзе, саркоидозе, констриктивном перикардите, ряде аутоиммунных процессов (системной красной волчанке, склеродермии, дерматомиозите). В этих случаях причинами нарушения лимфооттока являются как непосредственное сжатие лимфатических сосудов из-за разрастания соединительной ткани, так и застой в основных венозных коллекторах, принимающих лимфу из брюшной полости.

Патогенез

Основой патофизиологических нарушений при всех вариантах кишечной лимфангиэктазии служит повышенное давление лимфы, однако при идиопатической и приобретенной формах патологии пусковые моменты нарушений лимфодренажа различны. У больных с врожденным вариантом патологии — болезнью Гордона-Вальдмана — переполнение лимфатического русла обусловлено аномальным строением сосудов. При приобретенной энтеральной лимфангиэктазии застой лимфы вторичен и развивается из-за наличия препятствий на путях ее оттока.

Повышение давления в кишечной лимфатической системе провоцирует эктазию сосудов, набухание слизистой оболочки, сброс лимфы в тонкую кишку. Постоянные потери белка и лимфоцитов сопровождаются возникновением гипопротеинемии, приводящей к образованию отеков, лимфопении. Из-за морфологических изменений слизистой нарушается абсорбция хиломикронов и липопротеинов, вследствие чего ухудшается всасывание жиров, белков, жирорастворимых витаминов, ряда макро- и микроэлементов (кальция, железа, меди).

Классификация

Систематизация клинических форм кишечной лимфангиэктазии основана на критерии первичности-вторичности патологического процесса. Такой подход максимально учитывает особенности развития каждого из вариантов экссудативной энтеропатии, позволяет правильно оценить прогноз заболевания и определиться с врачебной тактикой. Выделяют следующие виды лимфангиэктатической болезни кишечника:

- Первичная (врожденная) энтеральная лимфангиэктазия. Для идиопатической болезни Гордона характерно отсутствие экстралимфатических причин для застоя лимфы. Наследственная лимфангиэктазия обычно диагностируется до 10 лет, часто сочетается с хилезным выпотом в полости тела. Из-за первичности поражения сосудов возможна только симптоматическая терапия.

- Вторичная (приобретенная) энтеральная лимфангиэктазия. Дебютирует после 20-23 лет, осложняя течение другого заболевания, при развитии которого нарушается лимфоотток от кишечной стенки. При назначении комплексного этиопатогенетического лечения ведущей патологии возможно полное излечение или значительное уменьшение проявлений лимфангиэктазии.

Симптомы кишечной лимфангиэктазии

Заболевание характеризуется хроническим течением с постепенным нарастанием симптоматики. Основные признаки первичной лимфангиэктазии — обширные симметричные отеки, сочетающиеся с диспепсическими расстройствами (тошнотой, диареей, светлым зловонным калом с жирным блеском, умеренными болями в животе). При прогрессировании болезни наблюдается ухудшение общего состояния, бледность кожных покровов, потеря массы тела вплоть до истощения, отставание детей в росте и физическом развитии. При вторичной эктазии интестинальных лимфатических сосудов проявления ведущего заболевания усугубляются образованием асимметричных периферических отеков, признаками мальабсорбции. В тяжелых случаях наблюдается выпот в серозные полости — хилоторакс, хилезный асцит.

Осложнения

При первичной кишечной лимфангиэктазии значительно повышается вероятность возникновения лимфопролиферативных заболеваний, что связано с мутациями в генетическом аппарате клеток. Также возможно развитие обратимой слепоты, которая обусловлена отеком макулы сетчатки. В случае длительного течения лимфангиэктазия может приводить к развитию фиброзных сужений тонкой кишки, вызывая симптомы кишечной непроходимости.

Среди других осложнений заболевания выделяют дефекты зубной эмали (вследствие дефицита кальция), воспаление десен, склонность к частым ОРВИ (при снижении иммунной функции лимфоцитов), гипопротеинемические дистрофические изменения в мышцах, внутренних органах. На фоне недостатка жирорастворимых витаминов ухудшается сумеречное зрение, повышаются кровоточивость, сухость кожных покровов, склер, слизистых, развиваются остеопороз, мышечная слабость, снижается фертильность.

Диагностика

Постановка диагноза зачастую затруднена из-за редкой встречаемости заболевания и сходства клинической картины с проявлениями других патологий пищеварительного тракта. Подозревать наличие кишечной лимфангиэктазии необходимо у детей, молодых пациентов с хроническими энтеритами невыясненной этиологии. Наиболее информативными в диагностическом плане являются:

- Копрограмма. В анализе кала определяется значительное содержание нейтральных жиров, мыл и жирных кислот — стеаторея, которая указывает на развитие синдрома мальабсорбции. Также обнаруживается небольшое количество слизи и мышечных волокон, единичные лейкоциты. Специфический признак потери белка — большое количество альфа-1-антитрипсина в кале.

- Контрастная рентгенография тонкого кишечника. Выполнение контрастной энтерографии позволяет оценить скорость прохождения контраста и состояние стенки кишечника. При лимфангиэктазии определяется выраженное утолщение слизистой, развивающееся из-за гипопротеинемического отека, при этом признаки изъязвлений отсутствуют.

- Видеоэндокапсульная диагностика. Во время капсульной эндоскопии визуализируется отечность слизистой с наличием ворсинок или узлов белого цвета. При дополнении эндоскопии биопсией в материале обнаруживается эктазия лимфатических сосудов слизистого и подслизистого слоев кишечной стенки без признаков воспалительного процесса.

- Радиоизотопная сцинтиграфия. После парентерального введения альбумина, меченого изотопом хрома, у пациентов, страдающих лимфангиэктазией, наблюдается стремительное снижение радиоактивности плазмы, сочетающееся с увеличением радиоактивности кала. Сцинтиграфия кишечника помогает подтвердить нарушение всасывательной функции тонкого кишечника.

В клиническом анализе крови при лимфангиэктазии выявляется относительная лимфоцитопения, снижение содержания гемоглобина и эритроцитов. Биохимический анализ крови позволяет обнаружить гипопротеинемию (в основном за счет уменьшения количества альбуминов и гамма-глобулинов), снижение концентрации кальция, церулоплазмина, трансферрина, α-1-антитрипсина. Для комплексной оценки состояния ЖКТ может выполняться УЗИ или КТ органов брюшной полости.

Дифференциальная диагностика энтеральной лимфангиэктазии проводится с рецидивирующими энтеритами и энтероколитами, инфекционными заболеваниями (сальмонеллезом, иерсиниозом), целиакией, спру, пахидермопериостозом, кишечной мальабсорбцией, наследственными ферментопатиями. Кроме наблюдения гастроэнтеролога, пациенту рекомендованы консультации ангиолога, лимфолога, инфекциониста, иммунолога, гематолога, онколога, онкогематолога, кардиолога.

Лечение кишечной лимфангиэктазии

Тактика ведения пациента определяется клинической формой гипопротеинемической энтеропатии. Независимо от причин заболевания больному рекомендована диета с низким содержанием жиров (менее 30 г/сут.), обогащенная протеинами, кальцием, жирорастворимыми витаминами. Употребление синтетических жировых эмульсий со среднецепочечными триглицеридами, абсорбируемыми в портальный кровоток, частично обеспечивает организм необходимыми жирами. Коррекция рациона позволяет уменьшить интенсивность диареи и восполнить дефицит основных нутриентов. Общему улучшению лимфотока и уменьшению периферических отеков способствует достаточная двигательная активность, комплексы ЛФК с упражнениями, предполагающими подъем рук выше плеч. Схемы лечения энтеральной лимфангиэктатической болезни включают:

- При первичной лимфангиэктазии. Назначаются аналоги соматостатина, оказывающие краткосрочный сосудосуживающий эффект и подавляющие абсорбцию триглицеридов. С помощью лекарственных средств этой группы удается улучшить контроль лимфореи и диареи. Для уменьшения моторики кишечной стенки дополнительно могут применяться ингибиторы опиатных рецепторов. Хирургическое лечение не проводится.

- При вторичной лимфангиэктазии. Осуществляется адекватная этиопатогенетическая терапия заболевания, вызвавшего нарушение лимфатического дренажа кишечника. У пациентов с локальными морфологическими изменениями эффективной оказывается сегментарная резекция тонкой кишки, удаление патологически измененных кишечных лимфатических сосудов, лимфовенозное шунтирование для восстановления лимфооттока.

При сочетании лимфангиэктазии кишечника с хилотораксом рекомендовано выполнение торакоцентеза. Наличие значительного выпота при сопутствующем хилезном асците служит показанием для 3-4-недельной замены энтерального питания парентеральным, выполнения лапароцентеза, наружного дренирования брюшной полости, накладывания перитонеовенозных шунтов. В качестве симптоматического средства для коррекции выраженного отечного синдрома обычно используют калийсберегающие диуретики (антагонисты альдостерона).

Прогноз и профилактика

У 64% пациентов с врожденной лимфангиэктазией, которая проявляется в первые 10 лет жизни, положительная динамика не наблюдается, прогноз неблагоприятный. У большинства больных часто отмечаются отставание в росте, выраженная задержка развития. Летальность достигает 13%. Мероприятия по предупреждению развития первичной формы патологии не разработаны. Для предупреждения вторичной кишечной лимфангиэктазии важно проводить своевременную комплексную терапию болезней, которые могут вызывать нарушение лимфооттока от энтеральной стенки и изменения в лимфатических сосудах.

Источник