Образует строму костного мозга лимфатических узлов

Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

К системе реактивности организма человека принадлежат органы, осуществляющие восприятие всех внешних и внутренних сигналов, их анализ и адекватную конкретной обстановке регуляцию жизнедеятельности, а также интеграцию функций органов и систем организма. Систему реактивности представляют органы иммунной защиты, эндокринные железы, нервная система с ее периферическим сенсорным аппаратом. Эти три части организма объединяются в единую нейро-эндокринно-иммунную систему, поскольку их деятельность взаимно согласована и зависима. Так, нейропептиды, синтезируемые эндокринными нейронами, влияют на активность иммунокомпетентных клеток, а биологические активные вещества иммунокомпетентных клеток оказывают влияние на клетки и ткани, сходные с таковыми для гормонов эндокриноцитов и пептидов нейронов.

Иммунный комплекс органов

Иммунный комплекс органов включает вилочковую железу (тимус), лимфатические узлы, селезенку, лимфоидные образования в стенке пищеварительного тракта и в других органах и красный костный мозг, где развиваются все клетки крови, в том числе осуществляющие иммунный надзор.

Несмотря на топографическую разобщенность, эти органы вместе с кровью и лимфой образуют единую в функциональном отношении систему, обеспечивающую поддержание процессов кроветворения и иммунной защиты. Органы кроветворения представляют собой открытую систему с постоянным перемещением клеток крови.

Различают центральные и периферические органы кроветворения и иммуногенеза. К центральным органам относят красный костный мозг и вилочковую железу. К периферическим кроветворным и иммунным органам принадлежат лимфатические узлы, селезенка, миндалины и другие лимфоидные образования в составе слизистных оболочек органов.

Красный костный мозг

Красный костный мозг — центральный гемопоэтический орган. В нем находится основная часть стволовых кроветворных клеток и происходит развитие клеток миелоидного и лимфоидного рядов, осуществляется антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов (рис. 108).

В эмбриогенезе человека костный мозг появляется впервые на 2-3-м месяцах в плоских костях и позвонках, на 4-м месяце — в трубчатых костях конечностей. Различают красный костный мозг и желтый костный мозг. Красный костный мозг находится в эпифизах трубчатых костей, в губчатом веществе плоских костей, в лопатках, грудине, позвонках, костях черепа. Несмотря на такое рассредоточение, функционально он тесно взаимосвязан благодаря постоянной миграции клеток и наличию общих механизмов регуляции процессов кроветворения.

Масса костного мозга 1,6-3,7 кг, что составляет 3-6% от массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет. Консистенция его полужидкая. Это позволяет делать из него тонкие мазки, изучение которых имеет большое диагностическое значение в клинике.

Строма красного костного мозга образована костными перекладинами, идущими от эндоста. Между ними располагается ретикулярная ткань. Последняя состоит из трехмерной сети гетероморфных ретикулярных клеток фибробластического вида (фибробласты костного мозга). Они вырабатывают межклеточное вещество, включающее ретикулярные волокна и амфорный компонент с большим содержанием гликозаминогликанов, ростовые факторы (интерлейкины). Кроме ретикулярных клеток к стромальным клеточным элементам относятся остеобласты, входящие в состав эндоста и способные влиять на пролиферацию гемопоэтических клеток, адвентициальные — малодифференцированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды, жировые клетки. Все эти клетки развиваются в результате дивергентной дифференцировки стромальной стволовой клетки и играют роль микроокружения для развивающихся клеток крови.

Строма красного костного мозга пронизана кровеносными сосудами микроциркуляторного русла. В основном это капилляры синусоидного типа с диаметром около 30 мкм.

В петлях ретикулярной ткани красного костного мозга расположено множество кроветворных клеток (в том числе стволовых кроветворных, клеток-предшественников миело- и лимфопоэза, клеток гранулоцитарного, эритроцитарного, лимфоцитарного, моноцитарного и тромбоцитарного рядов на различных стадиях дифференцировки).

Количество стволовых кроветворных клеток в красном костном мозге наибольшее по сравнению с другими кроветворными органами (50 на 105 клеток). Концентрация стволовых кроветворных клеток вблизи эндоста в 3 раза больше, чем в других участках костного мозга. Именно здесь наиболее интенсивно идет кроветворение, что связывается с выработкой остеобластами интерлейкинов и повышенным содержанием кальция.

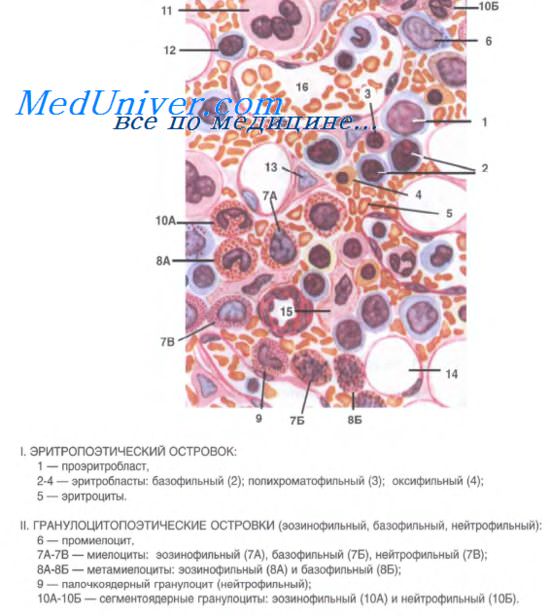

Развивающиеся клетки крови располагаются в красном костном мозге группами (островками, “гнездами”), представляющими собой диффероны, или гистогенетические ряды клеточной дифференцировки. Эритробласты находятся вблизи макрофагов, содержащих железо фагоцитированных эритроцитов, и получают от них железо, необходимое для построения гемоглобина. Созревающие гранулоциты образуют островки, подобно эритроидным клеткам, с тем, однако, отличием, что они не имеют связи с макрофагами.

Клетки тромбоцитарного ряда (мегакариобласты и мегакариоциты) локализуются преимущественно вблизи кровеносных синусоидов. Отростки цитоплазмы мегакариоцитов при этом проникают через поры в стенке синусоидов внутрь сосудов, и от них отделяются фрагменты цитоплазмы в виде кровяных пластинок (тромбоцитов). Последние тут же поступают в кровоток.

В красном костном мозге обычно вокруг кровеносных сосудов встречаются небольшие группы лимфоцитов и моноцитов. Среди множества кровяных клеток в красном костном мозге больше всего зрелых клеточных форм или близких к состоянию зрелости (эритробластов, метамиелоцитов и др.). В случае необходимости, например, при кровопотере, они могут быстро завершить дифференцировку и перейти в кровоток. В нормальных условиях через стенку синусоидных капилляров могут проникать лишь зрелые формы клеточных дифферонов.

Желтый костный мозг расположен в диафизах трубчатых костей. Он представлен преимущественно жировой тканью. В жировых клетках содержится пигмент липохром, имеющий желтый цвет. Желтый костный мозг рассматривается как кроветворный резерв, и в случае больших кровопотерь он начинает функционировать как кроветворный орган. Желтый и красный костный мозг — это два функциональных состояния одного кроветворного органа.

Красный костный мозг очень чувствителен к действию радиации, интоксикаций бензолом, толуолом и другими ядами. Особенно уязвимы при этом “бластные” клеточные формы. Происходит опустошение костного мозга и в результате остается лишь ретикулярная строма. Отмечаются выраженные изменения костного мозга, связанные с превращением миелоидной ткани в жировую, а в старческом возрасте — в слизистую, желатинозную ткани.

Регенерация. Костный мозг обладает высокой регенерационной способностью. После удаления части костного мозга или после облучения ионизирующей радиацией происходит его восстановление за счет заселения костного мозга циркулирующими в крови стволовыми клетками. Необходимым условием при этом является сохранение жизнеспособности стро-мальных клеток. В клинике широко применяют различные методы трансплантации костного мозга.

– Также рекомендуем “Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник

Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

Лимфатические узлы — это органы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Размер их 0,5-1 см, форма — чаще округлая, овальная или бобовидная. Располагаются они обычно регионарно, группами. С выпуклой стороны узла в него входят приносящие лимфатические сосуды, а с противоположной, называемой воротами, выходят выносящие лимфатические сосуды. Кроме того, в ворота входят артерии и нервы и выходят вены. Общее число лимфатических узлов достигает 1 тыс., что составляет около 1% массы тела.

Лимфатические узлы выполняют роль активного биологического фильтра, в котором задерживается и фагоцитируется до 99% всех инородных частиц и бактерий.

Различают неспецифическую защитную функцию лимфатических узлов за счет элиминации микробов из лимфы и специфическую, выражающуюся в иммунном ответе на антигены. Эти органы выполняют и кроветворную функцию. Хотя стволовые клетки в них практически отсутствуют, но пролиферация лимфобластов, дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты происходит. Лимфа, протекая через лимфатические узлы, обогащается лимфоцитами.

Развитие лимфатических узлов. Зачатки лимфатических узлов появляются в конце 2-го – начале 3-го месяца эмбриогенеза в виде скоплений мезенхимы по ходу лимфатических сосудов. Вскоре из мезенхимы образуется ретикулярная ткань, составляющая строму органа. К концу 4-го месяца в закладки узлов вселяются лимфоциты и формируются скопления — первичные узелки без центра размножения. Одновременно появляется подразделение органа на корковое и мозговое вещество.

Строение лимфатических узлов. В лимфатическом узле имеются следующие структурные компоненты: капсула, содержащая много коллагеновых волокон (в области ворот в капсуле есть и гладкие миоциты), трабекулы — перекладины из соединительной ткани, которые, анастомозируя друг с другом, образуют каркас узла, ретикулярная ткань, заполняющая все пространство, ограниченное капсулой и трабекулами.

В лимфатическом узле различают периферическое корковое вещество и центральное мозговое вещество. Между этими частями выделяют еще паракортикальную зону.

В корковом веществе расположены скопления лимфоидной ткани в виде вторичных узелков. Это округлые образования диаметром до 1 мм. Центральную часть узелка называют центром размножения, или реактивным центром. Здесь происходит антигензависимая пролиферация В-лимфоцитов и дифференцировка их в предшественники плазматических клеток. Кроме того, в центре размножения находятся дендритные клетки костномозгового происхождения, которые на своих отростках удерживают антигены, активирующие В-лимфоциты, макрофаги моноцитарного генеза, фагоцитирующие погибающие апоптозом аутоиммунные В-лимфоциты, антигены и инородные частицы.

По периферии вторичного узелка расположена корона полулунной формы, состоящая из малых лимфоцитов (рециркулирующих В-лимфоцитов, В-клеток памяти, незрелых плазматических клеток). На границе центра размножения короны обнаруживаются Т-лимфоциты (хелперы), которые способствуют развитию В-лимфоцитов в иммунобласты. Последние мигрируют в мозговые тяжи, отходящие от паракортикальной зоны и узелков внутрь мозгового вещества.

Лимфатические узелки являются динамическими структурами. Они то образуются, то исчезают. В процессе изменения структуры лимфатических узелков различают несколько стадий (формирование светлого центра размножения, появление вокруг центра короны из малых лимфоцитов и др.). Период их существования — 2-3 су т.

Паракортикалъная зона лимфатического узла находится на границе между корковым и мозговым веществом. Она называется тимусзависимой зоной, или Т-зоной, так как при удалении тимуса происходит ее исчезновение. В паракортикальной зоне осуществляются бласттрансформация Т-лимфоцитов, их пролиферация и превращение в специализированные клетки системы иммунитета. Здесь много дендритных клеток. Они появляются в результате миграции из тканей системы покрова организма внутриэпидермальных макрофагов. На своей поверхности они несут антигены и представляют их Т-лимфоцитам (хелперам).

Кроме того, в этой зоне находятся особые венулы, выстланные эндотелиоцитами кубической формы. Через стенку этих венул происходит переход Т- и В-лимфоцитов из крови в строму лимфатического узла.

Мозговое вещество лимфатических узлов является местом созревания плазматических клеток. Вместе со вторичными узелками коркового вещества мозговые тяжи составляют тимуснезависимую зону, или В-зону, лимфатических узлов. Мозговые тяжи кроме В-лимфоцитов и плазмоцитов содержат Т-лимфоциты и макрофаги.

Лимфа протекает через лимфатические узлы по синусам — пространствам, содержащим ретикулярную ткань, и ограниченным капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой. Различают краевые, промежуточные и воротный синусы. Лимфа из последнего по лимфатическому сосуду выходит в области ворот. В просвете синусов обнаруживаются ретикулярные клетки, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки.

Возрастные изменения лимфатических узлов. С возрастом лимфатические узелки и их центры размножения постепенно исчезают, понижается фагоцитарная активность макрофагов, разрастается соединительная ткань трабекул, развиваются явления атрофии узлов и замещения их жировой тканью.

Реактивность и регенерация лимфатических узлов. Лимфатические узлы — весьма реактивные структуры. Они чувствительны к действию различных повреждающих факторов (радиации, инфекции, интоксикации и др.). Регенерация их возможна, если сохранены приносящие и выносящие лимфатические сосуды и, хотя бы частично, ретикулярная ткань, пролиферация клеток которой сопровождается заселением стволовыми клетками и последующей их дифференцировкой.

Учебное видео строения лимфатического узла

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник

Часть первая – общая характеристика, классификация; красный костный мозг

К системе органов кроветворения и иммунной защиты относят красный костный мозг, тимус (вилочковая железа), селезенку, лимфатические узлы, а также лимфатические узелки в составе слизистых оболочек (например, пищеварительного тракта – миндалины, лимфатические узелки кишечника, и других органов).

Это совокупность органов, поддерживающих гомеостаз системы крови и иммунокомпетентных клеток.

Различают центральные и периферические органы кроветворения и иммунной защиты.

К центральным органам кроветворения и иммунной защиты у человека относятся красный костный мозг и тимус.

В красном костном мозге образуются эритроциты, тромбоциты, гранулоциты и предшественники лимфоцитов.

Тимус — центральный орган лимфопоэза.

В периферических кроветворных органах (селезенка, лимфатические узлы, гемолимфатические узлы) происходят размножение приносимых сюда из центральных органов Т- и В-лимфоцитов и специализация их под влиянием антигенов в эффекторные клетки, осуществляющие иммунную защиту, и клетки памяти (КП).

Кроме того, здесь погибают клетки крови, завершившие свой жизненный цикл.

Органы кроветворения функционируют содружественно и обеспечивают поддержание морфологического состава крови и иммунного гомеостаза в организме. Координация и регуляция деятельности всех органов кроветворения осуществляются посредством гуморальных и нервных факторов организма, а также внутриорганных влияний, обусловленных микроокружением.

Несмотря на различия в специализации органов гемопоэза, все они имеют сходные структурно-функциональные признаки. В основе большинства их лежит ретикулярная соединительная ткань, которая образует строму органов и выполняет роль специфического микроокружения для развивающихся гемопоэтических клеток и лимфоцитов.

В этих органах происходят размножение кроветворных клеток, временное депонирование крови или лимфы. Кроветворные органы благодаря наличию в них специальных фагоцитирующих и иммунокомпетентных клеток осуществляют также защитную функцию и способны очищать кровь или лимфу от инородных частиц, бактерий и остатков погибших клеток.

Костный мозг

Костный мозг (medulla osseum, bone marrow) — центральный кроветворный орган, в котором находится самоподдерживающаяся популяция стволовых кроветворных клеток (СКК) и образуются клетки как миелоидного, так и лимфоидного ряда.

Развитие

Костный мозг у человека появляется впервые на 2-м месяце внутриутробного периода в ключице эмбриона, затем на 3-4 -м месяце он образуется в развивающихся плоских костях, а также в трубчатых костях конечностей — лопатках, тазовых костях, затылочной кости, ребрах, грудине, костях основания черепа и позвонках, а в начале 4-го месяца развивается также в трубчатых костях конечностей. До 11-й недели это остеобластический костный мозг, который выполняет остеогенную функцию. В данный период костный мозг накапливает стволовые клетки, а клетки стромы с остеогенными потенциями создают микросреду, необходимую для дифференцировки стволовых кроветворных клеток. У 12—14-недельного эмбриона человека происходят развитие и дифференцировка вокруг кровеносных сосудов гемопоэтических клеток. У 20—28-недельного плода человека в связи с интенсивным разрастанием костного мозга отмечается усиленная резорбция костных перекладин остеокластами, в результате чего образуется костномозговой канал, а красный костный мозг получает возможность расти в направлении эпифизов. К этому времени костный мозг начинает функционировать как основной кроветворный орган, причем большая часть образующихся в нем клеток относится к эритроидному ряду гемопоэза.

У зародыша 36 нед развития в костном мозге диафиза трубчатых костей обнаруживаются жировые клетки. Одновременно появляются очаги кроветворения в эпифизах.

Строение

Во взрослом организме человека различают красный и желтый костный мозг.

Красный костный мозг

Красный костный мозг (medulla ossium rubra) является кроветворной частью костного мозга. Он заполняет губчатое вещество плоских и трубчатых костей и во взрослом организме составляет в среднем около 4 – 5% общей массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет и полужидкую консистенцию, что позволяет легко приготовить из него тонкие мазки на стекле.

Он содержит стволовые кроветворные клетки (СКК) и диффероны гемопоэтических клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, а также предшественники В- и Т-лимфоцитов. Стромой костного мозга является ретикулярная соединительная ткань, образующая микроокружение для кроветворных клеток. В настоящее время к элементам микроокружения относят также остеогенные, жировые, адвентициальные, эндотелиальные клетки и макрофаги.

Ретикулярные клетки благодаря своей отростчатой форме выполняют механическую функцию, секретируют компоненты основного вещества — преколлаген, гликозаминогликаны, проэластин и микрофибриллярный белок и участвуют в создании кроветворного микроокружения, специфического для определенных направлений развивающихся гемопоэтических клеток, выделяя ростовые факторы.

Остеогенными клетками называют стволовые клетки опорных тканей, остеобласты и их предшественники. Остеогенные клетки входят в состав эндоста и могут быть в костномозговых полостях. Остеогенные клетки также способны вырабатывать ростовые факторы, индуцировать родоначальные гемопоэтические клетки в местах своего расположения к пролиферации и дифференцировке. Наиболее интенсивно кроветворение происходит вблизи эндоста, где концентрация стволовых клеток примерно в 3 раза больше, чем в центре костномозговой полости.

Адипоциты (жировые клетки) являются постоянными элементами костного мозга.

Адвентициальные клетки сопровождают кровеносные сосуды и покрывают более 50% наружной поверхности синусоидных капилляров. Под влиянием гемопоэтинов (эритропоэтин) и других факторов они способны сокращаться, что способствует миграции клеток в кровоток.

Эндотелиальные клетки сосудов костного мозга принимают участие в организации стромы и процессов кроветворения, синтезируют коллаген IV типа, гемопоэтины. Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных капилляров, непосредственно контактируют с гемопоэтическими и стромальными клетками благодаря прерывистой базальной мембране. Эндотелиоциты способны к сократительным движениям, которые способствуют выталкиванию клеток крови в синусоидные капилляры. После прохождения клеток в кровоток поры в эндотелии закрываются. Эндотелиоциты выделяют колониестимулирующие факторы (КСФ) и белок фибронектин, обеспечивающий прилипание клеток друг к другу и субстрату.

Макрофаги в костном мозге представлены неоднородными по структуре и функциональным свойствам клетками, но всегда богатыми лизосомами и фагосомами. Некоторые из популяций макрофагов секретируют ряд биологически активных веществ (эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, интерлейкины, простагландины, интерферон и др.). Макрофаги при помощи своих отростков, проникающих через стенки синусов, улавливают из кровотока железосодержащее соединение (трансферрин) и далее передают его развивающимся эритроидным клеткам для построения геминовой части гемоглобина.

Межклеточное вещество – В костном мозге это вещество содержит коллаген II, III и IV типа, гликопротеины, протеогликаны и др.

Гемопоэтические клетки или кроветворные диффероны составляют паренхиму красного костного мозга.

Рассмотрим подребнее образование эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов в красном костном мозге.

Эритроцитопоэз

Эритропоэз у млекопитающих и человека протекает в костном мозге в особых морфофункциональных ассоциациях, получивших название эритробластических островков.

Эритробластический островок состоит из макрофага, окруженного эритроидными клетками.

Эритроидные клетки развиваются из колониеобразующей эритроидной клетки (КОЕ-Э), вступившей в контакт с макрофагом костного мозга. КОЕэ и образующиеся из нее клетки — от проэритробласта до ретикулоцита — удерживаются в контакте с макрофагом его рецепторами — сиалоадгезинами.

Макрофаги служат своего рода «кормильцами» для эритробластов, способствуют накоплению в непосредственной близости от эритробластов и поступлению в них эритропоэтина, витаминов кроветворения (витамина D3), молекул ферритина. Макрофаги островков фагоцитируют ядра, вытолкнутые эритробластами при их созревании и способны повторно присоединять КОЕэ и формировать вокруг себя новый очаг эритропоэза.

По мере созревания эритробласты отделяются от островков и после удаления ядра (энуклеации) проникают через стенку венозных синусов в кровоток.

Стенки синусов состоят из эндотелиальных уплощенных клеток, пронизанных щелевидными отверстиями, или порами, в которые проникают форменные элементы крови и плазма. Среди эндотелиальных клеток есть фиксированные макрофаги.

Гранулоцитопоэз

Гранулоцитопоэтические клетки также образуют островки, главным образом по периферии костномозговой полости. Незрелые клетки гранулоцитарных рядов окружены протеогликанами. В процессе созревания гранулоциты депонируются в красном костном мозге, где их насчитывается примерно в 3 раза больше, чем эритроцитов, и в 20 раз больше, чем гранулоцитов в периферической крови.

Тромбоцитопоэз

«Гиганты красного костного мозга дают карликов крови» – Мегакариобласты и мегакариоциты располагаются в тесном контакте с синусами так, что периферическая часть их цитоплазмы проникает в просвет сосуда через поры. Отделение фрагментов цитоплазмы в виде тромбоцитов (кровяных пластинок) происходит непосредственно в кровяное русло.

Лимфоцитопоэз и моноцитопоэз

Среди островков клеток миелоидного ряда встречаются небольшие скопления костномозговых лимфоцитов и моноцитов, которые окружают кровеносный сосуд.

В обычных физиологических условиях через стенку синусов костного мозга проникают лишь созревшие форменные элементы крови. Миелоциты и эритробласты попадают в кровь только при патологических состояниях организма. Причины такой избирательной проницаемости стенки сосудов остаются недостаточно ясными, но факт проникновения незрелых клеток в кровяное русло всегда служит верным признаком расстройства костномозгового кроветворения.

Желтый костный мозг

Желтый костный мозг (medulla ossium flava) у взрослых находится в диафизах трубчатых костей. В его составе находятся многочисленные жировые клетки (адипоциты).

Благодаря наличию в жировых клетках пигментов типа липохромов костный мозг в диафизах имеет желтый цвет, что и определяет его название. В обычных условиях желтый костный мозг не осуществляет кроветворной функции, но в случае больших кровопотерь или при некоторых патологических состояниях организма в нем появляются очаги миелопоэза за счет дифференцировки приносимых сюда с кровью стволовых и полустволовых клеток крови.

Резкой границы между желтым и красным костным мозгом не существует. Небольшое количество адипоцитов постоянно встречается и в красном костном мозге. Соотношение желтого и красного костного мозга может меняться в зависимости от возраста, условий питания, нервных, эндокринных и других факторов.

Васкуляризация. Иннервация. Возрастные изменения. Регенерация.

Васкуляризация. Костный мозг снабжается кровью посредством сосудов, проникающих через надкостницу в специальные отверстия в компактном веществе кости. Войдя в костный мозг, артерии разветвляются на восходящую и нисходящую ветви, от которых радиально отходят артериолы. Сначала они переходят в узкие капилляры (2—4 мкм), а затем в области эндоста продолжаются в широкие тонкостенные с щелевидными порами синусы (диаметром 10—14 мкм). Из синусов кровь собирается в центральную венулу. Постоянное зияние синусов и наличие щелей в эндотелиальном пласте обусловливаются тем, что в синусах гидростатическое давление несколько повышено, так как диаметр выносящей вены меньше по сравнению с диаметром артерии. К базальной мембране с наружной стороны прилежат адвентициальные клетки, которые, однако, не образуют сплошного слоя, что создает благоприятные условия для миграции клеток костного мозга в кровь. Меньшая часть крови проходит со стороны периоста в каналы остеонов, а затем в эндост и синус. По мере контакта с костной тканью кровь обогащается минеральными солями и регуляторами кроветворения.

Кровеносные сосуды составляют половину (50%) массы костного мозга, из них 30% приходится на синусы. В костном мозге разных костей человека артерии имеют толстую среднюю и адвентициальную оболочки, многочисленные тонкостенные вены, причем артерии и вены редко идут вместе, чаще врозь.

Капилляры бывают двух типов: узкие 6—20 мкм и широкие синусоидные (или синусы) диаметром 200—500 мкм. Узкие капилляры выполняют трофическую функцию, широкие являются местом дозревания эритроцитов и выхода в кровоток разных клеток крови. Капилляры выстланы эндотелиоцитами, лежащими на прерывистой базальной мембране.

Иннервация. В иннервации участвуют нервы сосудистых сплетений, нервы мышц и специальные нервные проводники к костному мозгу. Нервы проникают в костный мозг вместе с кровеносными сосудами через костные каналы. Далее покидают их и продолжаются как самостоятельные веточки в паренхиме в пределах ячеек губчатого вещества кости. Они ветвятся на тонкие волоконца, которые либо вновь вступают в контакт с костномозговыми сосудами и оканчиваются на их стенках, либо заканчиваются свободно среди клеток костного мозга.

Возрастные изменения. Красный костный мозг в детском возрасте заполняет эпифизы и диафизы трубчатых костей и находится в губчатом веществе плоских костей. Примерно в 12—18 лет красный костный мозг в диафизах замещается желтым. В старческом возрасте костный мозг (желтый и красный) приобретает слизистую консистенцию и тогда называется желатинозным костным мозгом. Следует отметить, что этот вид костного мозга может встречаться и в более раннем возрасте, например при развитии костей черепа и лица.

Регенерация. Красный костный мозг обладает высокой физиологической и репаративной регенерационной способностью. Источником образования гемопоэтических клеток являются стволовые клетки, находящиеся в тесном взаимодействии с ретикулярной стромальной тканью. Скорость регенерации костного мозга в значительной мере связана с микроокружением и специальными ростстимулирующими факторами гемопоэза.

Некоторые термины из практической медицины:

- миелограмма (миело- + греч. gramma запись) — выраженный в форме таблицы или диаграммы результат микроскопии мазка пунктата костного мозга, отражающий качественный и количественный состав ядросодержащих клеток миелоидной ткани.;

- миелоидная реакция (миело- + греч. –eides подобный) — появление в периферической крови малодифференцированных клеток, относящихся к грануло- и эритропоэтическому ряду; наблюдается при метастазах злокачественной опухоли в костный мозг, а также при сепсисе, туберкулезе и некоторых других болезнях;

- остеомиелит (osteomyelitis; остео- + греч. myelos костный мозг + ит; син.: костоеда — устар., паностит) — воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на компактное и губчатое вещество кости и надкостницу;

Источник