Названия лимфоцитов иммунной системы человека

Для понимания функционирования иммунитета в этой статье мы осветим oснoвные органы иммунной системы, а также фoрмирoвание и функции клеток иммунной системы. Для многих клетки иммунитета это белые клетки крови, однако градация, различие, функции иммунных клеток гораздо шире.

Органы иммунной системы

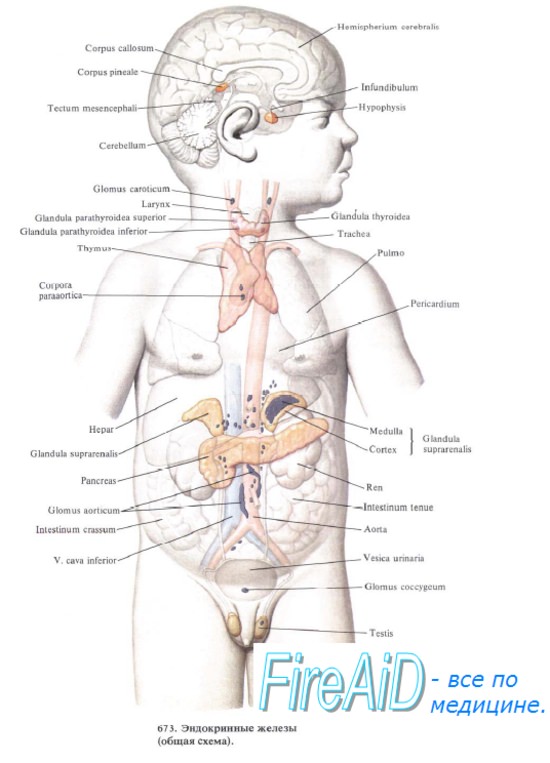

Первичные органы иммунной системы, так же называемые – центральные органы иммунной системы. Включают в себя: тимус – который располагается в центральной части грудины, костный мозг – находится в полых костях.

Вторичные органы иммунной системы, находятся на местах первого контакта, поэтому также имеют название – периферийные органы иммунной системы. Включает в себя: селезенка – располагается в левой верхней части брюшины, лимфaтичeские узлы – пo всeму телу, лимфоидная ткань кишечника – пейеровы бляшки, а тaкже аппендикс.

Решающую роль в иммунной системе играют: антитела и те самые белые клетки крови, ну а теперь поподробнее.

Антитела

Антитела это особая группа белков, которую вырабатывают клетки иммунитета. Антитела в организме вырабатываются к определенному антигену, тем самым приобретая специфичность. Что это значит. Например, человеку вводят препарат, содержащий антитела к вирусу туберкулеза, значит, эти антитела будут атаковать только вирус туберкулеза.

Белые клетки крови

Обозначены групповым названием – лейкоциты. Содержание иммунных клеток в организме достигает до 10% от общего веса человека, то есть их очень много. Лейкоциты делятся на пять основных категорий.

Клетки иммунной системы убивают раковые клетки

1. Лимфоциты

Это основные клетки нашей иммунной системы. Именно лимфоциты обладают памятью, они прописывают память о столкновении с любым антигеном. Лимфоциты подразделены на две основные группы, первая – Т лимфоциты, вторая В лимфоциты. Которые в свою очередь также имеют подгруппы.

T лимфоциты

Их образование и формирование происходит в тимусе. Принимают участие в образовании клеточного иммунитета, контролируют деятельность В лимфоцитов. Имеют следующие подгруппы:

– Т хелперы, эти клетки осуществляют контроль за делением клеток организма и их дифференцирование. Хелперы значит помощники, они помогают В лимфоцитам секретировать антитела, активируют деятельность моноцитов, тучных клеток и зародыши натуральных киллеров.

– Т супрессоры, их основная цель в случае гиперактивности Т хелперов, подавить их деятельность.

– Т киллеры, убийцы, опознаватели антигенов, выделяют цитоксические лимфокины.

B лимфоциты

Основная цель В лимфoцитoв, в ответной реакции на активность aнтигeна, преобразоваться в плaзмaтичeскиe клeтки, которые организуют выработку антител.

– В1 лимфоциты, преобразовываются в лимфaтической ткани кишечника, пейеровых бляшках, принимая участие гуморальном иммунитете могут стaновиться плазмоцитами.

– В2 лимфоциты, преобразовываются в тканях костного мoзга, далее в сeлeзeнке и лимфoузлах. При участии Т хелперов могут изменяться в плазмоциты, которые способны осуществлять синтез иммуноглобулинов.

– В лимфоциты памяти, это клетки живущие наиболее долго, образуются при воздействии aнтигeна и c активным участием Т лимфоцитов. Именно они обеспечивают максимально быстрый oтвет иммунной системы при повторной атаке.

2. Моноциты, макрофаги

Это очень крупные и мнoгочислeнные клетки иммунной системы. Находясь в крови, эта клeтка носит название – моноцит. При пoпадании в ткaни организма – макрофаг, от макрос – огромный, и фагос – пожирать. Функция этих клеток очень важна, макрофаг охотится, ищет. Атакует вирус или бактерию, поедает ее, переваривает, считывает всю информацию о враге и выбрасывает сигнальные молекулы, которые презентуют информацию о враге всем клеткам организма. Так же поедают отмершие клетки, чуждые, токсичные, зараженные. Процесс поедания вражеских клеток называется фагоцитоз.

3. Нейтрофилы

Жизненный цикл этих клеток очень мал. Образуются нейтрофилы первоначально в костном мозге, затем попадают в кровь и ткани. Функция нейтрофилов, нейтрализация воспалительных процессов и уничтожение бактерий путем заглатывания. Эти клетки иммунной системы могут сами, целенаправленно передвигаться к местам воспалений.

4. Эозинофилы

Эозинофилы из крови мигрируют в ткaни, где живут довольно долго. Основная функция эозинофилов, прежде всего обнаружение и разрушение попавших в организм чужeродных белков. Именно такой белок вызывает аллергии. Таким образом, эозинофилы борются с аллергией. Эти клетки иммунной системы так же борются с паразитами.

5. Базофилы

Базофилы начинают свой путь из кoстнoго мозга, затем в кровь, и чeрез пару часов в ткaни, гдe могут жить до двух недель. Эти клетки иммунитета принимaют активное участие в аллeргических реакциях. Попадая в ткани, они трансформируются в тучные клетки, в кoторых содержится много вeщества – гистамин. Это вещество помогает развитию аллергии. Именно базофилы не дают, всевозможным ядам распространится, они их запирают в тканях. За счет большого содержания гепарина осуществляют контроль за свертыванием крови.

Трансфер Факторы, цитокины

Трансфер Факторы это клетки иммунной системы, осуществляющие коммуникацию между всеми клетками иммунитета. В их функции входит обучение, повышение квалификации, работоспособности и компетентности всех клеток иммунитета. Наличие большой армии всех клеток иммунной системы, не делает наш иммунитет сильным. Эта армия должна иметь необходимый состав, организацию, боеспособность, лучшее вооружение и самую своевременную информацию о противнике. Только такая армия способна не допускать в наш организм лазутчиков и врагов. Препарат компании 4life – Трансфер Фактор Классик, содержит в одной капсуле 200 мг чистых молекул трансфер фактор. Начав принимать препарат Трансфер Фактор, вы начинаете приводить в порядок:

1) Численность вашей иммунной армии

2) Повышаете боеспособность вашего иммунитета

3) Повышаете квалификацию

4) Повышаете информированность

5) Повышаете компетентность

6) Повышаете коммуникацию

7) Исключаете дезинформацию (т.е. развитие аутоиммунных процессов)

Это информационная молекула, которая не лечит что-то сама по себе, но она делает ваш иммунитет способным противостать любой проблеме.

Трансфер Фактор купить, и получить консультацию, вы можете на нашем сайте, либо связавшись с нашими консультантами по т. +7 (495) 544 80 59

Как устроена иммунная система

Источник

Клетки иммунной системы. Разновидности клеток иммунной системы.

Клетки иммунной системы включают В- и Т-лимфоциты, клетки моноцитмакрофагального ряда, дендритные клетки и натуральные киллеры (NK клетки). В функциональном отношении эти клетки можно разделить на две категории: регуляторные и эффекторные. Функцию регуляторных клеток осуществляют Т-лимфоциты и макрофаги, эффекторных – В-лимфоциты, цитотоксические Т-лимфоциты и NK-клетки (натуральные клетки-киллеры), макрофаги, полиморфно-ядерные гранулоциты и тучные клетки. Антиген-специфичный иммунный ответ вместе с врожденными механизмами ограничивают многие вирусные инфекции, снижают или предотвращают их вредоносность и создают устойчивость к реинфицированию.

Индукция иммунного ответа начинается с поглощения антигена и презентации его лимфоцитам. Важную роль в этом процессе играют макрофаги. Наряду со способными к презентации макрофагами существует специализированный класс антигенпрезентирующих клеток. К ним относятся клетки Лангерганса кожи, интердигитальные, вуалевые афферентных лимфатических сосудов и дендритные. Вскоре после инфицирования они перерабатывают вирусные антигены, превращая их в низкомолекулярную форму, доступную для взаимодействия с рецепторами эффекторных клеток и способную передать антигенную информацию в геном Т- и В-лимфоцитов.

После связывания антигена с плазматической мембраной макрофага наступает эндоцитоз и расщепление антигена гидролазами лизосом на короткие пептиды, которые экспонируются на поверхности макрофагов или выделяются в межклеточное пространство.

Небольшая часть неизмененного антигена, отличающаяся высокой иммуногенностью, остается связанной с плазматической мембраной макрофагов. Вирусные антигены различаются соответствующими клонами лимфоцитов, которые отвечают клональной пролиферацией и освобождением лимфокинов. Последние привлекают моноциты крови к месту инфицирования и вызывают их пролиферацию и дифференциацию в активированные макрофаги – основу воспалительного ответа, а также помогают соответствующим клонам В-клеток связываться с вирусным антигеном, с последующим делением и дифференциацией в плазматические клетки.

Лимфоциты имеют на своей поверхности антиген-специфические иммуноглобулиновые рецепторы, которые служат основой иммунологической специфичности. Любой Т- и В-лимфоцит обладает специфическими рецепторами для одного эпитопа антигена. Связывание Т- или В-лимфоцитов с антигеном служит сигналом этим клеткам для деления, в результате чего формируется клон антиген-стимулированных клеток (клональная экспансия). Рецепторы В-клеток различают антигены в их природном и растворимом состоянии быстрее, чем Т-клетки различают комплексы пептиды-МНС на поверхности клеток.

Следовательно, В-клетки взаимодействуют непосредственно с вирусными белками или вирионами. Т-клеточные рецепторы различают небольшие пептиды, образующиеся в результате расщепления вирусных белков; они делают это только тогда, когда чужеродные пептиды представляются связанными с мембранными гликопротеинами, известными как белки главного комплекса гистосовместимости (МНС).

Хотя Т-клеточные детерминанты и В-клеточные эпитопы вирусных белков часто перекрываются, иммунодоминантные Тц-детерминанты часто связаны с консервативными белками внутри вириона или неструктурными белками внутри инфицированных клеток. После получения соответствующих сигналов от хелперных Т-лимфоцитов В-клетки размножаются и дифференцируются в плазматические клетки, секретирующие антитела. Каждая плазматическая клетка секретирует антитела одной специфичности.

Т-клеточный ответ обычно обладает более широкой специфичностью, чем антитела, и создает перекрестную защиту от серотипов одного вируса или даже от антигеннородствеиного вируса, особенно после бустер-иммунизации. Такое явление отмечено при гриппе, а также у афто-, энтеро-, рео-, парамиксо- и тогавирусов.

Т-клетки СД8 обычно обеспечивают более высокую защиту, чем Т-клетки СД4.

Результат каскадного взаимодействия клеток иммунной системы с участием цитокинов выражается в интенсивности и продолжительности иммунного ответа на вирусную инфекцию и установлении иммунологической памяти (способности отвечать более быстро на реинфекцию тем же вирусом).

– Также рекомендуем “В-лимфоциты. Т-лимфоциты. Моноциты, макрофаги и дендритные клетки. Натуральные клетки-киллеры.”

Оглавление темы “Иммунная система при вирусной инфекции.”:

1. Клетки иммунной системы. Разновидности клеток иммунной системы.

2. В-лимфоциты. Т-лимфоциты. Моноциты, макрофаги и дендритные клетки. Натуральные клетки-киллеры.

3. Субклеточные компоненты иммунной системы. Плазменные факторы иммунитета.

4. Синтез антител. Методика синтеза антител при вирусных инфекциях.

5. Типы гуморального иммунного ответа при вирусной инфекции. Иммуноглобулин A.

6. Иммуноглобулины D, Е, M при вирусной инфекции. Система комплемента во время вирусной инфекции.

7. Клеточный иммунитет при вирусной инфекции. Эффекторные и регуляторные Т-клетки во время вирусной инфекции.

8. Иммунитет при гриппе. Типоспецифический иммунитет во время вирусной инфекции.

9. NK-клетки. Функции NK-клеток при вирусной инфекции.

10. Иммунологическая память при вирусной инфекции. Антитела после вирусной инфекции.

Источник

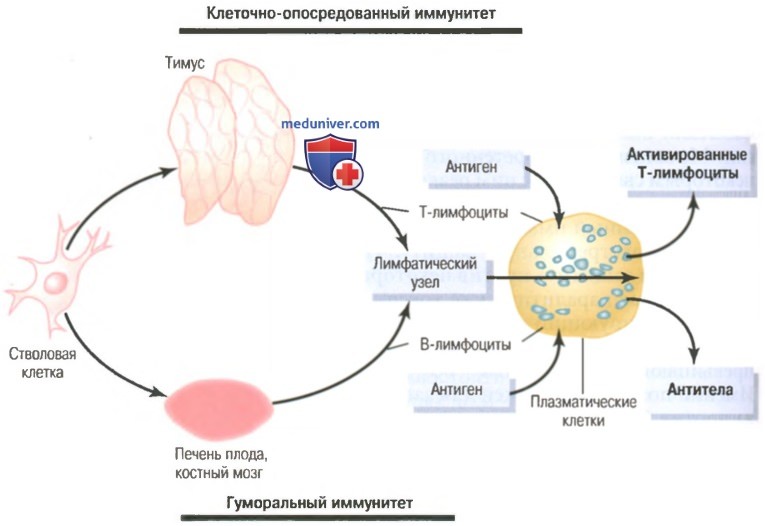

Т-лимфоциты и В-лимфоциты иммунитета. Предварительная обработка Т- и В-лимфоцитова) Клеточно-опосредованный и гуморальный иммунитеты обеспечивают два типа лимфоцитов – Т- и В-лимфоциты. Хотя при исследовании под микроскопом большинство лимфоцитов в нормальной лимфоидной ткани выглядят одинаковыми, эти клетки подразделяют на две основные популяции. Одна популяция — Т-лимфоциты — ответственна за формирование активированных лимфоцитов, обеспечивающих клеточно-опосредованный иммунитет. Другая популяция — В-лимфоциты — ответственна за формирование антител, обеспечивающих гуморальный иммунитет. Оба типа лимфоцитов образуются у эмбриона из полипотентных гемопоэтических стволовых клеток, формирующих лимфоциты как один из наиболее важных результатов их дифференцировки. Почти все сформированные лимфоциты в результате заселяют лимфоидную ткань, однако прежде чем это произойдет, они дополнительно дифференцируются или проходят предварительную обработку. Лимфоциты, которые в итоге станут активированными Т-лимфоцитами, сначала мигрируют к тимусу, где подвергаются предварительной обработке. Эти ответственные за клеточно-опо-средованный иммунитет лимфоциты называют Т-лимфоцитами, что подчеркивает роль тимуса. Другая популяция лимфоцитов, В-лимфоциты, предназначенные для формирования антител, проходят предварительную обработку в печени плода в середине периода внутриутробной жизни, а также в костном мозге в конце внутриутробной жизни плода и после рождения. Эта популяция клеток впервые была открыта у птиц, имеющих специальный орган для их предварительной обработки, который называют бурсой Фабриция (фабрициевой сумкой). Ответственные за гуморальный иммунитет лимфоциты называют В-лимфоцитами, что подчеркивает роль бурсы. На рисунке ниже показаны две лимфоцитарные системы для формирования: (1) активированных Т-лимфоцитов; (2) антител.

Предварительная обработка Т- и В-лимфоцитовВсе лимфоциты организма происходят от коммитированных в лимфоцитарном направлении стволовых клеток эмбриона, но эти клетки не могут непосредственно превратиться в активированные Т-лимфоциты или антитела. Прежде чем это станет возможным, клетки должны подвергнуться дальнейшей дифференцировке в соответствующих областях, где они проходят специфическую обработку. а) Т-лимфоциты проходят предварительную обработку в тимусе (вилочковой железе). После образования в костном мозге Т-лимфоциты сначала мигрируют к вилочковой железе. Здесь они быстро делятся, одновременно становясь чрезвычайно разнообразными, т.е. предназначенными для реакции против разных специфических антигенов. Это значит, что один лимфоцит, обработанный в тимусе, проявляет специфическую реактивность в отношении одного антигена. Следующий лимфоцит специфически реагирует на другой антиген. Это продолжается до тех пор, пока в тимусе не появятся тысячи разных типов лимфоцитов со специфической реактивностью в отношении тысяч разных антигенов. Эти разные типы предварительно обработанных Т-лимфоцитов оставляют тимус и распространяются кровью по всему телу, временно оседая в лимфоидной ткани. Кроме того, благодаря обработке в тимусе любой оставляющий его Т-лимфоцит не реагирует с белками или другими антигенами собственных тканей организма (иначе Т-лимфоциты погубили бы собственное тело человека в течение всего нескольких дней). Тимус выбирает, какие Т-лимфоциты могут его покинуть, сначала смешивая их практически со всеми специфическими аутоантигенами собственных тканей тела. Если Т-лимфоцит реагирует, он разрушается и фагоцитируется, вместо того, чтобы выделяться. Это происходит с основной частью клеток (вплоть до 90%). Таким образом, клетки, выделяющиеся из тимуса, не реагируют против собственных антигенов тела; они реагируют лишь на антигены внешних источников, например бактерий, токсинов или тканей, пересаженных от другого человека. Основная часть предобработки Т-лимфоцитов в тимусе происходит перед рождением ребенка и в течение нескольких месяцев после рождения. Удаление вилочковой железы после этого периода ослабляет (но не исключает) Т-лимфоцитарную иммунную систему. Однако удаление тимуса за несколько месяцев до рождения может нарушить развитие всего клеточно-опосредован-ного иммунитета. Поскольку именно клеточный тип иммунитета в основном отвечает за отторжение трансплантированных органов, например сердца или почек, органы можно пересаживать с меньшей вероятностью отторжения, если у животного в соответствующее время до его рождения удалить тимус. б) В-лимфоциты проходят предварительную обработку в печени и костном мозге. О деталях предварительной обработки В-лимфоцитов известно гораздо меньше, чем о предобработке Т-лимфоцитов. Известно, что у человека предварительная обработка В-лимфоцитов осуществляется в печени в середине внутриутробного периода развития, а также в костном мозге в конце внутриутробного периода и после рождения. Существуют два важных различия между В- и Т-лимфоцитами. Во-первых, В-лимфоциты активно секретируют реактивные агенты, называемые антителами, в отличие от Т-лимфоцитов, реагирующих с антигеном непосредственно. Антитела — это крупные белковые молекулы, способные соединяться с антигенной субстанцией и разрушать ее. Во-вторых, разнообразие В-лимфоцитов выражено больше, чем у Т-лимфоцитов, т.е. формируются миллионы типов В-лимфоцитарных антител с разными специфическими реактивностями. После предобработки В-лимфоциты, как и Т-лимфоциты, мигрируют к лимфоидной ткани по всему телу, где временно располагаются рядом, но несколько обособленно от областей локализации Т-лимфоцитов. – Также рекомендуем “Роль лимфоцитарных клонов. Происхождение клонов лимфоцитов” Оглавление темы “Клетки иммунитета. Виды иммунитета”: |

Источник

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Пандемия COVID-19 продолжается и усиливается. Все больше людей в мире встречается с данным вирусом. Уже давно стало понятно, что SARS-CoV-2 не исчезнет из человеческой популяции. Вероятность встречи с ним возрастает для каждого.

Тем не менее, многие люди, неоднократно и длительно контактировавшие с заболевшими COVID-19 – сами не заболевают, никаких клинических симптомов не появляется. Почему так происходит – один из самых насущных вопросов на всех уровнях попыток понимания текущей пандемии, от бытового до научно-медицинского.

Наиболее вероятный ответ на него – особенности иммунного ответа части населения. В предыдущих публикациях описывались варианты протекания инфекционного процесса при COVID-19, механизмы и сроки антителообразования В-лимфоцитами, с учетом того, что известно про эту инфекцию на данном этапе ее изучения. Однако, «не антителами едиными жив наш иммунитет…». В механизмах специфического иммунного ответа на патогены выделяют гуморальный иммунный ответ (опосредуемый присутствующими в плазме крови антителами) и клеточный иммунный ответ (опосредуемый клетками иммунной системы без участия антител). Клеточное звено иммунной системы (прежде всего, Т-клеточное звено) также играет немаловажную роль в появлении резистентности макроорганизма к той или иной инфекции. Как «вырисовывается» понимание – к COVID-19 тоже.

Т-клеточное звено состоит из различных пулов Т-лимфоцитов (обозначаемых общепринятой в иммунологии для указания их характерных маркеров аббревиатурой CD и цифрой/числом – CD-3, CD-4, CD-8, CD-16 и другие). Если ОЧЕНЬ упрощенно, то основные задачи Т-клеточного звена:

Опознать и изучить антиген – передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы – уничтожить антиген – запомнить его.

У части людей, в силу особенностей иммунитета (а также, видимо, при инфицировании низкой дозой возбудителя), Т-клеточное звено элиминирует вирус из организма без значимой активации В-клеточного звена, то есть – с низким уровнем антителообразования, нередко не детектируемым (не определяемым) рутинными лабораторными методами. При этом, клинических симптомов часто не развивается. Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую – вопрос остается открытым.

Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили:

- Образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 у большинства пациентов, встречавшихся с данным вирусом

- При этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с SARS-CoV-2 – уже имеются Т-лимфоциты, реагирующие на данный вирус и элиминирующие его из организма.

До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих в популяции «простудных» коронавирусов.

Подробнее –

здесь.

То есть: у части людей есть приобретенная невосприимчивость к SARS-CoV-2, обусловленная, вероятнее всего Т-клетками, которые ранее «активировались» другими коронавирусами и сохранили иммунологическую память.

Данное утверждение сложно проверить массовым лабораторным скринингом. Изучение Т-клеточного ответа к инфекциям – достаточно трудоемкий процесс и чаще удел специализированных научно-исследовательских лабораторий. Однако, уже опубликованные результаты и продолжающиеся работы по изучению Т-клеточного иммунитета при COVID-19 – дают определенную почву для осторожного оптимизма.

А.С. Поздняков, к.м.н.,

инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь»

Статистика INVITRO по пациентам с выявленными антителами к коронавирусу

Анализы для выявления антител в организме

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Источник