Морфофункциональная характеристика лимфоцитов в

Оглавление темы “Иммунная система. Функции клеток иммунной системы. Т-лимфоциты. В-лимфоциты. Структура и функции органов иммунной системы.”:

1. Иммунная система. Иммунная система человека. Неспецифический иммунитет. Специфический иммунный ответ. Рециркуляция лимфоцитов.

2. Происхождение ( образование ) клеток иммунной системы. Функции клеток иммунной системы. Лимфопоэз. Бурса Фабрициуса.

3. Т-лимфоциты. Характеристика Т-лимфоцитов. Типы молекул на поверхности Т-лимфоцитов.

4. Популяции Т-лимфоцитов. Субпопуляции Т-лимфоцитов. СD4 Т-лимфоциты. СD8 Т-лимфоциты.

5. Функции Т-лимфоцитов. Активированные Т-лимфоциты. Цитокины.

6. В-лимфоциты. Характеристика В-лимфоцитов. Клетки памяти.

7. Функции В-лимфоцитов. Типы молекул на поверхности В-лимфоцитов.

8. Антигенпредставляющие клетки. Структура и функции органов иммунной системы.

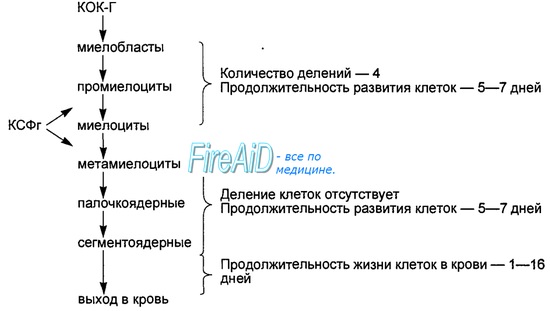

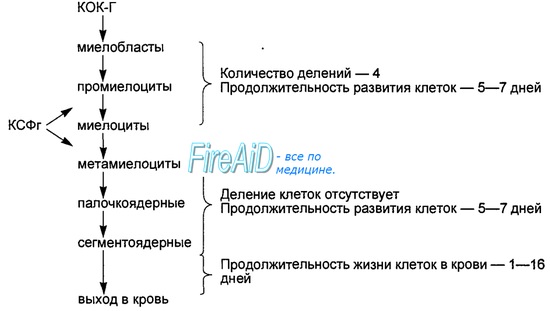

9. Костный мозг. Функции костного мозга. Миеломоноцитопоэз.

10. Тимус (вилочковая железа). Тимоциты. Функции тимуса ( вилочковой железы ). Этапы отбора тимоцитов.

В-лимфоциты. Характеристика В-лимфоцитов. Клетки памяти.

Предшественники В-лимфоцитов из эмбриональной печени человека на 8—9-й неделе развития плода перемещаются в костный мозг, где они созревают под влиянием интерлейкина 7, который секретируют стромальные клетки.

В ранний период созревания в костном мозге формируется и фиксируется на поверхностной мембране В-лимфоцита иммуноглобулиновый антигенраспознающий рецептор. Незрелый В-лимфоцит уже несет мембранные В-клеточные рецепторы (IgM) определенной специфичности, т. е. способные распознать и связать конкретный антиген. При встрече незрелых В-лимфоцитов с аутоантигенами связывание последних с мембранными IgM ведет к остановке дифференцировки этих В-лимфоцитов, с последующей их гибелью путем апоптоза. На этой стадии погибают до 90 % незрелых В-клеток. Часть незрелых В-клеток после контакта с растворимым аутоанти-геном не погибают, а переходят в состояние анергии по отношению к данному антигену. Этим объясняется врожденное состояние иммунологической толерантности (неспособности ответить) на собственные аутоантигены.

Выжившие в этом процессе отбора В-клетки по мере созревания покидают костный мозг, переходя в кровяное русло через венозные синусы, и поступают в периферические органы иммунной системы, где превращаются в зрелые В-лимфоциты. В кровяном русле В-лимфоциты включаются в рециркуляцию и заселяют В-зоны периферических органов и тканей иммунной системы.

Около 2 • 107 В-лимфоцитов покидают костный мозг ежедневно, что составляет 5—10 % общей популяции В-клеток периферической крови. Этого достаточно, чтобы полностью обновить популяцию периферических В-лимфоцитов за 4—5 дней. Среди сохранившихся и вступивших в рециркуляцию относительно долгоживущих В-лимфоцитов (с полупериодом жизни 1—2 мес) значительную часть составляют клетки памяти, способные быстро ответить пролиферацией, активацией, продукцией и секрецией специфических антител (иммуноглобулинов) на повторную встречу с тем же антигеном.

– Также рекомендуем “Функции В-лимфоцитов. Типы молекул на поверхности В-лимфоцитов..”

Источник

Функции гранулоцитов.

Нейтрофилы. 55 -70% всех лейкоцитов.

Из них:

– юные – 0 – 1%;

– палочкоядерные – 1 – 5%;

– сегментоядерные – 50 – 65%.

Функции:

1) Уничтожают проникновение в организм инфекционные агенты. Тесно взаимодействуют с макрофагами, Т и В – лимфоцитами.

2) Нейтрофилы синтезируют вещества, обладающие бактерицидными свойствами: это супероксидный ион О2- и перекись водорода (Н2О2).

3) Способствуют регенерации тканей, удаляя поврежденные клетки и выделяя вещества, стимулирующие регенерацию.

4) Выделяют лизоцим, лактоферрины, катионные белки.

В кровь из костного мозга поступает 1 – 5 % палочкоядерных нейтрофилов и 50 – 85% сегментоядерных.

После выхода из костного мозга часть нейтрофилов циркулируют, а часть оседает на стенке малых вен и капилляров, образуя нециркулирующий резерв.

Повышение в крови адреналина, КСФ – гранулоцитов переводит нециркулирующий резерв в циркулирующие нейтрофилы.

Базофилы – 0,2 – 1%.

Это клетки крови и тканей. К ним относятся и тучные клетки.

Функция – выделяют гепарин и гистамин;

– поддерживают кровоток в мелких сосудах в очаге воспаления;

– обеспечивают рост новых капилляров;

– обеспечивают миграцию других лейкоцитов в тканях, (например эозинофилов);

– формируют аллергическую реакцию немедленного типа.

Базофилы и тучные клетки окружают мелкие сосуды печени и легких, секретируя гепарин и гистамин и поддерживают нормальный кровоток.

Эозинофилы – 2 – 4%.

Нейтрализуют, связывают и фагоцитируют аллергены, токсины, выделяемые паразитами, находящимися в организме.

Эозинофилы выделяют БАВ, разрушают гистамин.

Моноциты – 2 – 10%.

Являются агранулоцитами. Фагоцитируют в кислой среде, приходят на смену нейтрофилам. Участвуют в формировании специфической защиты.

Фиксированные макрофаги. Вид клеток, которые в тканях выполняют функцию связывания чужеродных веществ.

Фагоцитируют и формируют специфическую защиту – иммунный ответ.

Таким образом, клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты содержатся в водных секторах тела, задерживают развитие микроорганизмов, фагоцитируют отмершие клетки, инактивируют токсины (специфическая защита), но не обеспечивают генетическое постоянство и не всегда эффективны.

Эту функцию выполняют факторы специфической защиты.

Такая защита основана на специфических химических реакциях – иммунных ответах.

Суть специфической защиты в том, что при контакте с определенным болезнетворным агентом (антигеном) – в организме вырабатываются специфические защитные вещества (антитела).

Иммунитет – способность организма защищаться от живых тел и веществ, наделенных признаками чужеродной генетической информации, т. е. от антигенов.

Роль клеточных факторов в специфической защите.

1) Макрофаги:

а) фагоцитируют антигены;

б) выделяют на свою поверхность антигенрецепторные комплексы, детерминантными группами наружу;

в) секретируют комплемент, интерферон, лизоцим.

Характеристика лимфоцитов.

В крови их 18 – 40%. Лимфоциты являются основным звеном иммунной системы организма.

Продукция, дифференцировка и функционирование лимфоцитов происходит в лимфоидных органах, которые условно можно разбить на 3 основных отдела:

– костный мозг (пул стволовых клеток);

– центральные лимфоидные органы (тимус, лимфоидная ткань по ходу пищеварительного тракта);

– периферические лимфоидные органы и структуры (лимфатические узлы, селезенка).

Продукция и дифференцировка лимфоидных клеток происходит в 3 основных этапа:

1) миграция полипотентных стволовых клеток из костного мозга в центральные лимфоидные органы;

2) миграция Т и В – лимфоцитов в периферические лимфоидные органы;

3) рециркуляция, взаимодействие их в процессе иммунного ответа.

Различают Т и В – лимфоциты.

Т – лимфоциты в тимусе под влиянием тимозина пролиферируют и дифференцируются на 2 популяции.

Одни приобретают рецепторы к чужеродным антителам, другие – к собственным.

Образовавшиеся Т – лимфоциты заселяют Т – зоны в периферических лимфоидных органах. Под влиянием антигена превращаются в Т – бласты, пролиферируют и дифференцируются в Т – киллеры, Т – хелперы, Т – супрессоры, Т – памяти. Это эффекторные клетки.

Ткиллеры – осуществляют иммунный лизис антигена (возбудителей инфекционных заболеваний, актиномицетов, микобактерий, опухолевых клеток). Обеспечивают отторжение трансплантата.

Тхелперы – передают информацию об антигене В – лимфоцитам.

Тсупрессоры – обеспечивают саморегуляцию иммунной системы.

2 функции:

1) подавляет иммунный ответ на антигены;

2) подавляет аутоиммунные реакции.

Тпамяти – хранят информацию обо всех встречающихся антигенах.

В – лимфоциты.

В – лимфоцитыобразуются из стволовой клетки в костном мозге. Здесь же происходит дифференцировка, характеризующаяся появлением у клеток иммуноглобулиновых рецепторов. Затем клетки поступают в периферические лимфоидные органы: пийеровые бляшки, селезенку, лимфатические узлы. Здесь под влиянием антигена происходит пролифиреция и дальнейшая специализация В – лимфоцитов, образуются эффекторные клетки – плазматические и клетки памяти.

Схема дифференцировки и пролиферации Т и В – лимфоцитов.

Клеточный иммунитет: антиген взаимодействует с рецептором на Т – лимфоците, который превращается в Т – бласт, дифференцируется в эффекторные клетки – Т – киллеры, Т – хелперы, Т – супрессоры, Т – памяти.

Т – киллеры разрушают чужеродные клетки или непосредственно и посредством выделения лимфокинов – медиаторов.

Лимфокины. Их несколько видов:

1) влияют на интенсивность миграции макрофагов;

2) вызывают лизис клеток;

3) стимулируют пролиферацию лимфоцитов;

4) переносят информацию о неспецифическом антигене циркулирующим лимфоцитам и т. д.

Т – киллеры обеспечивают генетическое постоянство организма, разрушая чужеродные клетки.

Формирование гуморального ответа.

Антиген стимулирует Т лимфоцит, формируются Т – хелперы, которые выделяют медиатор – лимфокин, взаимодействующий с В – лимфоцитами , → их в В – бласты, → превращаются в плазматические клетки и В – памяти. Плазматические клетки выделяют иммуноглобулины – гуморальные антитела, воздействующие на антиген.

Для формирования гуморального ответа В – лимфоцит должен получить информацию об антигене от макрофага, который захватывает антиген, перерабатывает его и информацию о нем передает В – лимфоциту.

Роль клеток памяти.

Обеспечивают сохранение информации об антигене и обеспечивают при его попадании повторно быстрый иммунный, клеточный и гуморальный ответ.

Источник

Министерство

здравоохранения Республики Беларусь

Гомельский

государственный медицинский институт

Кафедра

лабораторной диагностики и иммунологии

Утверждено

на заседании кафедры

Протокол

№…. от…. 2000 года

Заведующий

кафедрой, к.м.н.

______________

И.В.Тарасюк

Морфология

клеток лимфоцитарного ряда.

Иммунная система

организма.

Учебно-методическое

пособие для студентов

Автор:

ассистент Жукова Е.Г.

Гомель,

2000 год

Введение.

Иммунитет

есть свойство индивидуума, обеспечивающее

защиту организма от генетически

чужеродной информации (инфекционные

агенты, чужеродные трансплантаты,

опухолевые клетки, собственные клетки

с измененной антигенной структурой и

др.). Иммунный ответ базируется на

способности клеток иммунной системы

отличать «свое» от «чужого» и представляет

собой ряд последовательных этапов:

распознавание антигена, его трансформацию

(переработку) и элиминацию из организма.

В отличие от резистентности, являющейся

неспецифической защитой от инфекционных

агентов, иммунный ответ всегда

специфический и формируется после

контакта с антигеном.

Система

иммунитета у человека состоит из

лимфоидных органов и тканей, расположенных

в различных участках организма, но

функционирует как единое целое в

результате постоянной и интенсивной

циркуляции между ними лимфоцитов –

центральных элементов этой системы.

Изучение

кинетических, функциональных и

морфологических особенностей лимфоцитов

является важным разделом в подготовке

врачей – лаборантов.

Цель:

Получить

знания о кинетических и функциональных

особенностях иммунокомпетентных

клеток.Изучить

морфологию клеток лимфоцитарного ряда.

Задачи:

знать

строение и функции лимфоцитов;знать

жизненный цикл

клеток лимфопоэза;уметь

дифференцировать клетки лимфоцитарного

ряда в окрашенных мазках крови и костного

мозга.

Практическиенавыки:

Идентификация

клеток лимфоцитарного ряда в мазках

крови и костного мозга.

Основные

учебные вопросы:

Строение

иммунной системы организма.Стадии

лимфопоэза.Морфофункциональная

характеристика различных популяций

лимфоцитов.

Вспомогательные

материалы по теме:

Морфологический

термин “лимфоцит” — собирательное

понятие, которое объединяет представителей

множества типов различных по своим

“обязанностям” клеточных элементов

системы крови. Наличие или отсутствие

зерен в цитоплазме не позволяет относить

лимфоциты к Т- или В-популяции.

Анализ

клеток в мазке (и соответственно их

описание) осуществляется только в тонком

месте мазка, где эритроциты лежат

отдельно друг от друга, не образуя

прилегающих друг к другу скоплений

(даже по 2—3 клетки) или монетных столбиков.

В толстых местах препарата точная

характеристика лимфоцита невозможна.

Ядра теряют структурность, цитоплазма

становится уже, а ее края (по ходу длинника

мазка) приобретают неровные, как при

разрыве, очертания.

1.

Лимфоцит —

клетки, составляющие большинство среди

лимфоидных клеток в мазке крови здоровых

людей. Размер их около 10—12 мкм, форма

круглая или овальная, цитоплазма

нешироким ободком окружает ядро, цвет

ее серовато-голубой, перинуклеарного

просветления обычно нет, зернистости

нет или видны отдельные пылевидные

зернышки; цвет их практически неразличим.

Ядро, как правило, располагается несколько

эксцентрично, хроматин имеет характерную

грубоглыбчатую структуру — “горы и

долины” (точно такую же грубоглыбчатую

структуру хроматина имеют сегменто- и

палочкоядерные нейтрофилы), форма ядра

круглая или овальная, нередко с небольшим

вдавлением — расщепленность. Надо

заметить, что при электронной микроскопии

ядра лимфоцитов всех типов имеют вид

расщепленных, с узкой глубокой щелью,

что само по себе является, по-видимому,

нормальной чертой этой клетки. Описанная

морфология лимфоцита может относиться

как к Т-клеткам, так и к В-клеткам. Также

выглядят клетки при прогрессирующей

форме хронического лимфолейкоза вне

терминального обострения.

2.

Большие гранулированные лимфоциты

(БГЛ) в единичных экземплярах встречаются

у здоровых людей и существенно чаще,

иногда составляя преобладающее

большинство, — при болезни БГЛ. Размеры

этих клеток достигают 15 мкм (или несколько

больше). Форма

клетки круглая

либо овальная. Цитоплазма серая или

почти бесцветная. В цитоплазме видны

сравнительно небольшие нейтрофильные

либо азурофильные гранулы. Обычно гранул

бывает несколько. Ядро круглое или

овальное, хроматин — в виде гомогенной

бесструктурной массы. Обычно ядро

располагается эксцентрично, размер его

около 12 мкм. В препарате костного мозга

БГЛ можно спутать с миелоцитом.

3.

Лимфоиммуноциты —

лимфоциты при инфекционном мононуклеозе

(И. А. Кассирский называл их “вироциты”).

Аналогичные клетки встречаются при

ветрянке, иерсиниозе, иногда при гриппе.

Эти клетки настолько отличаются от

обычного лимфоцита, что применять к ним

общее название “лимфоцит” просто

нельзя; речь идет о морфологически

совершенно разных клетках. Клетки эти

крупные — 15—20 мкм, часто овальной или

неправильной формы, редко округлые.

Цитоплазма широкая, нередко занимает

больше половины площади клетки (в

предыдущих типах клеток — обычно меньше

половины). Иногда ядро и цитоплазма

имеют широкие выросты, благодаря которым

эти клетки очень напоминают моноцит.

Отсюда их название— лимфомоноциты. В

цитоплазме могут быть отдельные

азурофильные гранулы. Обычно в этих

клетках вокруг ядра имеется выраженное

просветление, окраска цитоплазмы

сгущается до легкого фиолетового оттенка

к периферии, образуя темный кант по

краю. Такие клетки с перинуклеарным

просветлением и фиолетовым или синим

оттенком остальной части цитоплазмы

нередко именуют плазматизированными,

т. е. напоминающими плазмоцит. Ядро

располагается эксцентрично, форма его

овальная или круглая (реже), но в больших

клетках оно может иметь своеобразные

выросты, совсем несвойственные лимфоциту,

но характерные для моноцита. Отличие

такого трансформированного лимфоцита

от моноцита заключается в плазматизации

цитоплазмы, перинуклеарном просветлении

и в наличии в одном препарате большого

числа переходных форм — от типичных

для инфекционного мононуклеоза клеток

до весьма напоминающих моноцит. Следует

оговориться, что изредка встречаются

формы инфекционного мононуклеоза с

хроническим многолетним течением

(заканчивающимся выздоровлением), при

которых клетки внешне невозможно

отличить от моноцитов и промоноцитов.

В этом случае картина крови напоминает

таковую при хроническом моноцитарном

лейкозе, однако выраженной гиперплазии

в трепанате костного мозга, характерной

для хронического моноцитарного лейкоза,

при этом нет. В ядре хроматин либо

расположен относительно гомогенно, с

отдельными трещинами (без “гор и

долин”), либо наблюдается его рыхлое

диспергирование, что приближает эти

клетки к пролимфоцитам (особенно у

детей), о чем свидетельствуют остатки

нуклеолы в виде небольшого одинакового

размера просветления в ядре без

перинуклеолярного уплотнения хроматина.

Все

три типа зрелых лимфатических клеток

встречаются вне зон опухолевого роста.

Следующая

группа клеток при неопухолевых

заболеваниях или в нормальной крови

если и встречается, то лишь в виде

единичных элементов (их число может

расти при вирусных инфекциях), но может

составлять большинство в крови при

лимфоцитарной опухоли.

4.

Иммуноцит —

вариант лимфоиммуноцита при лимфоцитоме.

Клетка размером 12—15 мкм, округлая или

овальная, цитоплазма светло-голубого

цвета, иногда с темным кантом на периферии

и с вакуолизацией. Нередко встречается

азурофильная зернистость. Вокруг ядра

— перинуклеарное просветление цитоплазмы.

Цитоплазма округлой или неправильной

формы, напоминает вуаль. Ядро составляет

около половины или чуть больше половины

площади клетки, располагается центрально

или несколько эксцентрично. Структура

ядра гомогенна (без “гор и долин”),

с характерными трещинами, напоминающими

дно высохшей лужи. В ядрах нередко вида

нуклеола или ее остатки. Подобные клетки

составляют обычно основную массу

лимфоцитарных элементов в крови при

лимфоцитоме.

Хотя лимфоцитома

— опухоль В-клеточная, описанные форма

и строение клетки могут сочетаться с

наличием в цитоплазме скудной зернистости,

иногда более крупной, чем у нормального

лимфоцита.

5.

Лимфоцит-центроцит.

Маленькая — около 7—8 (до 10) мкм — клетка

с очень узким ободком цитоплазмы (иногда

клочком, обрывком), не полностью

охватывающей ядро. Цитоплазма синяя,

без зернистости. Ядро гомогенное,

плотное, практически лишенное структуры.

Оно по плотности напоминает “вишневую

косточку” оксифильного эритрокариоцита.

Эти клетки могут составлять основную

массу лимфоидных элементов при

центрофолликулярной лимфоме. В нормальной

крови лимфоцитов-центроцитов в тонком

месте мазка практически не бывает.

6.

Лимфоплазмоцит.

Своеобразные клетки, встречающиеся при

секретирующих формах хронического

лимфолейкоза, напоминающие одновременно

и лимфоцит, и плазмоцит. Размер этих

клеток около 12 мкм. Цитоплазма

синевато-фиолетовая, без отчетливого

перинуклеарного просветления, без

зернистости. Ядро имеет все черты зрелой

клетки с грубой структурой хроматина

типа “гор и долин”, располагается

часто так же эксцентрично, как в

плазматических клетках.

7.

Лимфоцит лимфомы из клеток мантийной

зоны. Ни на что

не похожи клетки лимфомы из клеток

мантийной зоны. Они обычно крупные —

12—15 мкм. Наиболее характерная часть

этой клетки — ее ядро. Оно лежит центрально

или эксцентрично, имеет овальную или

круглую форму. Ядерный хроматин не

обладает характерной для лимфолейкоза

грубоглыбчатой структурой, но образует

мелкую зернистость, напоминающую

“шагреневость” ядра мегалобласта

или булыжную мостовую, или зерна граната

на разломе. При этом заболевании в крови

встречаются лимфоциты различных

популяций. В отпечатке лимфоузла картина

полиморфная — наряду с клетками лимфомы

мантийной зоны встречаются и нормальные

лимфоциты.

8.

Лимфоцит волосатоклеточного лейкоза.

Клетка крупная (12—15 мкм), круглой или

неправильной формы. Цитоплазма

светло-серая, не широкая, более или менее

равномерно окружает ядро, без

перинуклеарного просветления. Характерно

наличие выростков, “шипов”, по краю

цитоплазмы, иногда на одном полюсе. Ядро

располагается центрально. Характерна

тонкая исчерченность хроматина.

Отдельная

характеристика ядрышек

Даже при хроническом

лимфолейкозе в редких клетках могут

быть заметны ядрышки. Они почти всегда

видны в тенях Гумпрехта. Круглые мелкие

ядрышки часто встречаются в лимфоцитах

лимфомы мантийной зоны. Своеобразные

остатки нуклеол могут быть видны во

многих клетках лимфоцитомы селезенки;

особенность их заключается в том, что

обычные нуклеолы имеют достаточно

отчетливое сгущение хроматина по своей

периферии, нечто вроде валика. При

лимфоцитоме этот валик заметить часто

не удается и просветление в ядре не

всегда можно трактовать как нуклеолу.

Однако повторяемость этого просветления,

его формы и величины позволяет использовать

понятие “остатки нуклеол”.

Материалы

для контроля за усвоением темы:

Тестовый

контроль:

В

реакциях гуморального иммунитета

принимают участие:

Макрофаги.

В-лимфоциты.

Т-лимфоциты.

Плазматические

клетки.Базофилы.

2. В

реакциях клеточного иммунитета принимают

участие:

Макрофаги.

В-лимфоциты.

Т-лимфоциты.

Плазматические

клетки.Базофилы.

3. Какая

из перечисленных ниже клеток имеет

следующие морфологические черты: размер

8-15 мкм, круглое или овальное ядро,

расположенное эксцентрично, с грубой

колесовидной структурой; интенсивно

синего цвета цитоплазма с выраженной

перинуклеарной зоной просветления,

вакуолизированная; нуклеолы в ядре

отсутствуют?

Лимфобласт.

Лимфоцит.

Плазмоцит.

Моноцит.

Плазмобласт.

Ответы:

1-2,4; 2-1,3; 3-3.

Задания

для самоподготовки и УИРС:

Соседние файлы в папке Методы

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник