Лимфатический узел при миелобластном лейкозе

II. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. ГЛАВА 12. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ: АНЕМИИ, ЛЕЙКОЗЫ, ЛИМФОМЫ

Анемия

(общее малокровие) – это состояние, характеризующееся уменьшением

концентрации гемоглобина в единице объема крови, что часто

сопровождается и снижением количества эритроцитов.

Принципы классификации анемий: по этиологии и патогенезу (анемии вследствие кровопотери, вследствие усиленного разрушения эритроцитов, обусловленные недостаточностью эритропоэза), по морфологической

характеристике эритроцитов, среднему содержанию гемоглобина в

эритроците, характеру течения, функциональному состоянию костного мозга,

особенностям метаболизма железа.

Виды анемий: постгеморрагическая

(острая и хроническая), гемолитическая, дизэритропоэтическая,

железодефицитная, мегалобластная (Аддисо- на-Бирмера, пернициозная, В12-дефицитная и подобные), апластическая (гипопластическая).

Опухоли

кроветворной и лимфоидной тканей – клональные разрастания

трансформированных (в результате мутации) клеток гемоили лимфопоэза. Все

опухоли гемопоэтической и лимфоидной тканей делят на 2 большие группы –

лейкозы (лейкемии) и лимфомы. При лейкозах первично поражается костный мозг. По гистогенезу лейкозы делят на миелоидные и лимфоидные; по степени дифференцировки клеток (способности клеток к созреванию) – на острые и хронические.

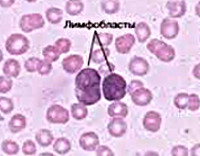

Классификация лейкозов: острые (бластные) – лимфобластные В- и Т-лейкозы и миелобластные. Острые

миелобластные лейкозы: с минимальной дифференцировкой, без созревания, с

частичным созреванием, миеломонобластный, монобластный, эритробластный и

мегакариобластный. Отдельную подгруппу формируют острые миелоидные

лейкозы со стойкими цитогенетическими аномалиями (промиелоцитарный и ряд

других).

Хронические лейкозы миелоидного происхождения (хронические миелопролиферативные заболевания): хронический миелоидный (миелоцитарный)

лейкоз

(миелолейкоз), истинная полицитемия (Ва- кеза-Ослера), хронический

(идиопатический) миелофиброз, эссенциальная тромбоцитемия.

Хронические лейкозы лимфоидного происхождения: В-клеточные – хронический лимфоцитарный лейкоз (лимфолейкоз), пролимфоцитарный, волосатоклеточный; хронический Т-клеточный.

Плазмоклеточные

опухоли (миеломная болезнь и др.) состоят из терминально

дифференцированных В-клеток (плазмоцитов), с очаговым или диффузным

ростом в костном мозгу, но без выхода опухолевых клеток в периферическую

кровь.

Лимфомы – это первичные

регионарные опухоли лимфоидной ткани. Опухоль может локализоваться в

лимфатических узлах, селезенке, тимусе, мукозассоциированной лимфоидной

ткани (MALT), реже – в любых других тканях и органах (экстранодальные лимфомы). При

прогрессировании опухоли развивается опухолевая инфильтрация костного

мозга, других органов, опухолевые клетки выходят в периферическую кровь (лейкемизация).

Классификация лимфом: лимфома

Ходжкина (болезнь Ходжкина, лимфогранулематоз), лимфомы из В-клеток,

лимфомы из Т- и NK-клеток. Последние 2 группы лимфом традиционно

обозначают термином «неходжкинские лимфомы».

Рис. 12-1. Макропрепараты

(а-г). Селезенка при хроническом миелолейкозе: селезенка резко

увеличена в размерах (спленомегалия, масса до нескольких килограммов),

на разрезе сочного вида, темно-красного цвета, с желтовато-белыми и

красновато-бурыми плотными очагами под капсулой (ишемические инфаркты

разной давности) (а, г – препараты Л.В. Кактурского; б, в – препараты

И.Н. Шестаковой)

Рис. 12-1. Окончание

Рис. 12-2. Микропрепараты

(а, б). Печень при хроническом миелолейкозе: выраженная инфильтрация

опухолевыми миелоцитами паренхиматозных долек по ходу синусоидов,

жировая дистрофия и липофусциноз гепатоцитов. В портальных трактах

инфильтрация не выражена. Окраска гематоксилином и эозином: а, б – х200

Рис. 12-3. Макропрепараты

(а, б). Лимфатические узлы при хроническом лимфолейкозе: лимфатические

узлы брыжейки кишки резко увеличены, уплотнены, сливаются в плотные

пакеты, на разрезе представлены однородной сочной тканью бело-розового

цвета, местами с мелкими кровоизлияниями (препараты И.Н. Шестаковой)

Рис. 12-3. Окончание

Рис. 12-4. Микропрепараты

(а, б). Печень при хроническом лимфолейкозе: выраженная инфильтрация

опухолевыми лимфоцитами разной степени зрелости (но не бластами)

портальных трактов. В паренхиматозных дольках инфильтрация практически

отсутствует. Гепатоциты в состоянии жировой дистрофии и липофусциноза.

Окраска гематоксилином и эозином: а – x 100, б – х400

Рис. 12-5. Микропрепараты

(а, б). Костный мозг позвонка при остром недифференцированном лейкозе:

костный мозг инфильтрирован однородного вида недифференцированными

клетками гемопоэза. Окраска гематоксилином и эозином: а – x 100, б – х400

Рис. 12-6. Электронограмма.

Лейкозная клетка при остром недифференцированном лейкозе:

патологический митоз с неравномерным распределением хроматина (из [1])

Рис. 12-7. Макропрепараты

(а, б). Фрагмент теменной кости при миеломной болезни: множественные

округлые, размером до 2 см («штампованные») очаги деструкции губчатого

вещества плоской кости свода черепа, особенно хорошо видимые на просвет

(1); (б – препарат музея кафедры патологической анатомии МГМСУ)

Рис. 12-8. Электронограмма.

Миеломная клетка: в цитоплазме резко расширенные канальцы

эндоплазматической сети, заполненные парапротеином (1). Эксцентрично

расположенное ядро (2); (из [1])

Рис. 12-9. Макропрепарат.

Селезенка при лимфоме Ходжкина (лимфогранулематозе): селезенка резко

увеличена (спленомегалия), плотной консистенции, с гладкой поверхностью,

на разрезе ее ткань пестрого вида: с множественными, разной величины

очагами белого, желтого, темно-красного и коричневатого цвета

(«порфировая селезенка»); (препарат музея кафедры патологической

анатомии МГМСУ)

Рис. 12-10. Микропрепараты

(а-г). Шейный лимфатический узел при лимфоме Ходжкина

(лимфогранулематозе), смешанноклеточный вариант: рисунок строения

лимфатического узла стерт, лимфоидная ткань вытеснена клетками, среди

которых крупные одноядерные клетки Ходжкина (1), многоядерные клетки

Березовского-Рида-Штернберга (2), присутствуют также лимфоциты,

плазмоциты, эозинофильные и нейтрофильные лейкоциты (в опухоли могут

встречаться очаги некроза и склероза).

а,

б – окраска гематоксилином и эозином; в, г – иммуногистохимический

метод; в – диагностические клетки с экспрессией CD15; г – с экспрессией

CD30; х400 (в, г – препараты Г.А. Франка)

Рис. 12-10. Окончание

Рис. 12-11. Микропрепарат.

Экстрамедуллярное (внекостномозговое) кроветворение в печени при

хронической анемии: в ткани печени выявляются множественные островки

кроветворной ткани, представленные различными клетками системы

кроветворения, в том числе эритробластами и т.д. 1 – клетки кроветворной

ткани, 2 – жировая дистрофия гепатоцитов (из [1])

Рис. 12-12. Макропрепараты

(а-в). Пиоидный (гноевидный) костный мозг диафиза бедренной кости (а),

тел позвонков (б) и выраженное увеличение размеров и массы печени

(гепатомегалия) (в) при хроническом миелолейкозе (б – препарат Л.В.

Кактурского)

Рис. 12-13. Геморрагический

синдром (пурпура) при остром лейкозе (а-г): множественные петехиальные и

сливные кровоизлияния в кожу (а), слизистую оболочку желудка (б),

эпикард (в), мягкие мозговые оболочки (г) (препараты И.Н. Шестаковой)

Рис. 12-13. Окончание

Рис. 12-14. Микропрепарат.

Трепанобиоптат костного мозга при остром миелобластном лейкозе:

положительная иммуногистохимическая реакция на миелопероксидазу в

бластных клетках: х200 (препарат Г.А. Франка)

Рис. 12-15. Макропрепараты

(а-в). Злокачественная лимфома переднего средостения (а-б) и брыжеечных

лимфатических узлов (в) (в – препарат И.Н. Шестаковой)

Рис. 12-15. Окончание

Рис. 12-16. Микропрепараты (а, б). Биоптат лимфатического узла при Т-клеточной лимфобластной лимфоме (лим-

фосаркоме): а – диффузная пролиферация лимфобластов, б – экспрессия CD10 в лимфобластах.

а – окраска гематоксилином и эозином, б – иммуногистохимический метод; а – х200; б – х400 (препараты Г.А. Франка)

Рис. 12-17. Микропрепарат.

Биоптат лимфатического узла. Лимфома Беркитта: картина «звездного

нёба». Окраска гематоксилином и эозином: х 100 (препарат Г.А. Франка)

Рис. 12-18. Микропрепарат. Трепанобиоптат костного мозга при мегалобластной анемии: гиперплазия эритрокариоцитов.

Окраска гематоксилином и эозином: х400 (препарат Г.А. Франка)

Рис. 12-19. Макропрепараты

(а-г). Геморрагический шок при острой постгеморрагической анемии: а –

«шоковая» почка (некротический нефроз, множественные сливные

кровоизлияния в слизистой оболочке лоханки и чашечек); б – острое

малокровие селезенки-умень- шенная, дряблой консистенции селезенка, с

умеренным соскобом на разрезе; в – петехиальные и сливные кровоизлияния

под эндокард левого желудочка сердца; г – «шоковое» легкое – выраженный

отек, очаги кровоизлияний, ателектазов, увеличенных в объеме, и массе

легких

Рис. 12-19. Окончание

Рис. 12-20. Микропрепараты (а-б). Острая постгеморрагическая анемия. Геморрагический шок. ДВС-синдром: фибриновые микротромбы (красного цвета): а – в просвете легочных вен; б – в синусоидах красной пульпы селезенки. Окраска по Marcius-Scarlet-Blue (MSB), а – х100, б – х200 (препараты А.В. Добрякова)

Рис. 12-21. Макропрепараты

(а-в). Хроническая постгеморрагическая анемия: а – гиперплазия костного

мозга диафиза бедренной кости; б – гиперплазия красной пульпы

селезенки; в – хроническое малокровие почки – дряблой консистенции,

бледная, малокровная почка (а, б – препараты И.Н. Шестаковой)

Рис. 12-21. Окончание

Рис. 12-22. Макропрепарат.

Спленомегалия при аутоиммунной гемолитической анемии: масса селезенки

2800 г, гиперплазия лимфоидной ткани в виде мелких очагов белого цвета

(препарат И.Н. Шестаковой)

Источник

Сайт предоставляет справочную информацию. Адекватная диагностика и лечение болезни возможны под наблюдением добросовестного врача. У любых препаратов есть противопоказания. Необходима консультация специалиста, а также подробное изучение инструкции!

Миелобластный лейкоз – злокачественное заболевание крови, характеризующиеся бесконтрольным ростом незрелых клеток крови (миелобластов). Накапливаясь в костном мозге, периферической крови и внутренних органах, вызывают тяжелые нарушения функций всех систем организма.

Лабораторные показатели

Общий анализ крови

- Эритроциты: снижены

- Ретикулоциты: снижены

- Лейкоциты: значительно колеблется от 0,1·109/л до 100,0 ·109/л,

- у 38% пациентов лекоциты в норме или снижены

- у 44% увеличены до 15-20·109/л

- у 18% превышают 50,0 ·109/л

- Тромбоциты снижены, менее 130,0 ·109/л

- Эозинофилы в периферической крови отсутствуют

- Базофилы в периферической крови отсутствуют

- СОЭ повышено, свыше 15 мм/час

- Миелобласты в крови определяются незрелые клетки (более 20%)

Анализ костного мозга

- Содержание незрелых клеток (миелобластных клеток) более 20 %.

- Количество других ростковых клеток костного мозга снижено

Другие исследования:

Цитохимические реакции для определения варианта лейкоза.

- Для миелобластного лейкоза характерны положительные реакции на липиды и на специфический фермент (пероксидазу). Реакция на гликоген отрицательна.

Иммунологические реакции (ИР).

ИР помогают наиболее точно определить вид лейкоза. Используются специфические маркеры (антитела) к структурам на клетках крови (антигены) характерных именно для определенного вида лейкоза.

Симптомы

- Симптомы интоксикации:

- Температура 38 – 40 °C

- Головная боль

- Повышенная потливость

- Боли в мышцах

- Симптомы повышенной кровоточивости, из-за снижения тромбоцитов:

- Мелкоточечные подкожные кровоизлияния

- Легко образующиеся синяки

- Кровоточивость десен

- Носовые кровотечения, желудочно-кишечные, маточные

- Симптомы, вызванные снижением эритроцитов (анемия)

- Бледность кожных покровов

- Общая слабость

- Нехватка воздуха при физических нагрузках

- Головокружение

- Учащенное сердцебиение

- Симптомы, связанные с чрезмерным размножением миелобластных клеток:

- Увеличенные лимфатические узлы (редко)

- Увеличены печень и селезенка (не во всех случаях)

- Боли в суставах (редко)

- Пятна на коже красно – синего цвета (лейкемиды) – редко

- Поражения нервной системы (редко)

- Быстрое истощение жизненно важных органов (сердце, почки, легкие)

- Симптомы инфекционных осложнений из-за снижения количества лейкоцитов:

- Бактериальные и грибковые поражения (некротический стоматит, ангина, бронхит, пневмония, парапроктит и др.).

Причина миелобластного лейкоза

Под действием ионизирующей радиации, вирусов или химических веществ, происходит мутация материнской клетки крови. Её бесконтрольное деление приводит к распространению опухолевых клеток по всему организму.

Как лечить?

Основные направления:

- Химиотерапия

- Переливание компонентов крови

- Антибиотикотерапия

- Пересадка костного мозга

Химиотерапия выполняется по специальным программам:

- Этап активации ремиссии.

- Схема “7+3” , Цитозар по 100мг/м², 2 раза в день, 7 дней; Рубомицин по 45/м², 1 раз в день, 3 дня.

- Схема “5+2”, Цитозар – 5 дней, Рубомицин – 2 дня. (Схема для лиц старше 60 лет)

Схема повторяется 2-3 раза до достижения неполной ремиссии (исчезновение симптомов вызванных чрезмерным размножением бластных клеток, нормализация анализа крови и костного мозга, миелобластные клетки в анализе костного мозга не более 20%).

- Этап укрепления ремиссии.

- Назначаются схемы “7+3” или “5+2”, по 2-3 курса.

- Профилактика осложнений со стороны нервной системы (неролейкемии).

Проводится на этапе активации ремиссии, препараты (Дексаметазон, Метотрексат, Цитозар) вводят под оболочки спинного мозга (интратекально).

- Этап поддержания ремиссии

Ежемесячно Цитозар 5 дней по 100мг 2 раза в день, вместе с Тиоганином 10мг/м², каждые 12 часов. Данную схему повторять в течение 5 лет.

Переливание компонентов крови:

- Криоплазма

- Концентрат из тромбоцитов

- Эритроцитарная масса

Цель: восстановить недостаток форменных элементов крови (эритроциты, тромбоциты, и др.).

Антибиотикотерапия

Цель: предупредить инфекционные осложнения, связанные с приемом химиопрепаратов снижающих количество иммунных клеток (лейкоцитов). Варианты схем лечения:

- Ципринол по 1г/день в комбинации с дифлюканом 400мг день

- Бисептол 6 таблеток вдень в комбинации с нистатином 4-6 млн. Ед/день

Альтернативный вариант лечения миелобластного лейкоза это пересадка костного мозга (чаще от брата или сестры).

Специальность: практикующий врач гастроэнтеролог

Источник

Острый лимфобластный лейкоз – злокачественное поражение системы кроветворения, сопровождающееся неконтролируемым увеличением количества лимфобластов. Проявляется анемией, симптомами интоксикации, увеличением лимфоузлов, печени и селезенки, повышенной кровоточивостью и дыхательными расстройствами. Из-за снижения иммунитета при остром лимфобластном лейкозе часто развиваются инфекционные заболевания. Возможно поражение ЦНС. Диагноз выставляется на основании клинических симптомов и данных лабораторных исследований. Лечение – химиотерапия, радиотерапия, пересадка костного мозга.

Общие сведения

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – самое распространенное онкологическое заболевание детского возраста. Доля ОЛЛ составляет 75-80% от общего количества случаев болезней системы кроветворения у детей. Пик заболеваемости приходится на возраст 1-6 лет. Мальчики страдают чаще девочек. Взрослые пациенты болеют в 8-10 раз реже детей. У пациентов детского возраста острый лимфобластный лейкоз возникает первично, у взрослых нередко является осложнением хронического лимфоцитарного лейкоза. По своим клиническим проявлениям ОЛЛ схож с другими острыми лейкозами. Отличительной особенностью является более частое поражение оболочек головного и спинного мозга (нейролейкоз), при отсутствии профилактики развивающееся у 30-50% пациентов. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии и гематологии.

В соответствии с классификацией ВОЗ различают четыре типа ОЛЛ: пре-пре-В-клеточный, пре-В-клеточный, В-клеточный и Т-клеточный. В-клеточные острые лимфобластные лейкозы составляют 80-85% от общего количества случаев заболевания. Первый пик заболеваемости приходится на возраст 3 года. В последующем вероятность развития ОЛЛ повышается после 60 лет. Т-клеточный лейкоз составляет 15-20% от общего количества случаев болезни. Пик заболеваемости приходится на возраст 15 лет.

Острый лимфобластный лейкоз

Причины острого лимфобластного лейкоза

Непосредственной причиной острого лимфобластного лейкоза является образование злокачественного клона – группы клеток, обладающих способностью к неконтролируемому размножению. Клон образуется в результате хромосомных аберраций: транслокации (обмена участками между двумя хромосомами), делеции (утраты участка хромосомы), инверсии (переворота участка хромосомы) или амплификации (образования дополнительных копий участка хромосомы). Предполагается, что генетические нарушения, вызывающие развитие острого лимфобластного лейкоза, возникают еще во внутриутробном периоде, однако для завершения процесса формирования злокачественного клона нередко требуются дополнительные внешние обстоятельства.

В числе факторов риска возникновения острого лимфобластного лейкоза обычно в первую очередь указывают лучевые воздействия: проживание в зоне с повышенным уровнем ионизирующей радиации, радиотерапию при лечении других онкологических заболеваний, многочисленные рентгенологические исследования, в том числе во внутриутробном периоде. Уровень связи, а также доказанность наличия зависимости между различными лучевыми воздействиями и развитием острого лимфобластного лейкоза сильно различаются.

Так, взаимосвязь между лейкозами и лучевой терапией в наши дни считается доказанной. Риск возникновения острого лимфобластного лейкоза после радиотерапии составляет 10%. У 85% пациентов болезнь диагностируется в течение 10 лет после окончания курса лучевой терапии. Связь между рентгенологическими исследованиями и развитием острого лимфобластного лейкоза в настоящее время остается на уровне предположений. Достоверных статистических данных, подтверждающих эту теорию, пока не существует.

Многие исследователи указывают на возможную связь между ОЛЛ и инфекционными заболеваниями. Вирус возбудителя острого лимфобластного лейкоза пока не выявлен. Существуют две основные гипотезы. Первая – ОЛЛ вызывается одним пока не установленным вирусом, однако болезнь возникает только при наличии предрасположенности. Вторая – причиной развития острого лимфобластного лейкоза могут стать разные вирусы, риск развития лейкоза у детей повышается при недостатке контактов с патогенными микроорганизмами в раннем возрасте (при «нетренированности» иммунной системы). Пока обе гипотезы не доказаны. Достоверные сведения о наличии связи между лейкозами и вирусными заболеваниями получены только для Т-клеточных лейкозов у взрослых больных, проживающих в странах Азии.

Вероятность развития острого лимфобластного лейкоза повышается при контакте матери с некоторыми токсическими веществами в период гестации, при некоторых генетических аномалиях (анемии Фанкони, синдроме Дауна, синдроме Швахмана, синдроме Клайнфельтера, синдроме Вискотта-Олдрича, нейрофиброматозе, целиакии, наследственно обусловленных иммунных нарушениях), наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе и приеме цитостатиков. Некоторые специалисты отмечают возможное негативное влияние курения.

Симптомы острого лимфобластного лейкоза

Болезнь развивается стремительно. К моменту постановки диагноза суммарная масса лимфобластов в организме может составлять 3-4% от общей массы тела, что обусловлено бурной пролиферацией клеток злокачественного клона на протяжении 1-3 предыдущих месяцев. В течение недели количество клеток увеличивается примерно вдвое. Различают несколько синдромов, характерных для острого лимфобластного лейкоза: интоксикационный, гиперпластический, анемический, геморрагический, инфекционный.

Интоксикационный синдром включает в себя слабость, утомляемость, лихорадку и потерю веса. Повышение температуры может провоцироваться как основным заболеванием, так и инфекционными осложнениями, которые особенно часто развиваются при наличии нейтропении. Гиперпластический синдром при остром лимфобластном лейкозе проявляется увеличением лимфоузлов, печени и селезенки (в результате лейкемической инфильтрации паренхимы органов). При увеличении паренхиматозных органов могут появляться боли в животе. Увеличение объема костного мозга, инфильтрация надкостницы и тканей суставных капсул могут становиться причиной ломящих костно-суставных болей.

О наличии анемического синдрома свидетельствуют слабость, головокружения, бледность кожи и учащение сердечных сокращений. Причиной развития геморрагического синдрома при остром лимфобластном лейкозе становятся тромбоцитопения и тромбозы мелких сосудов. На коже и слизистых выявляются петехии и экхимозы. При ушибах легко возникают обширные подкожные кровоизлияния. Наблюдаются повышенная кровоточивость из ран и царапин, кровоизлияния в сетчатку, десневые и носовые кровотечения. У некоторых больных острым лимфобластным лейкозом возникают желудочно-кишечные кровотечения, сопровождающиеся кровавой рвотой и дегтеобразным стулом.

Иммунные нарушения при остром лимфобластном лейкозе проявляются частым инфицированием ран, царапин и следов от уколов. Могут развиваться различные бактериальные, вирусные и грибковые инфекции. При увеличении лимфатических узлов средостения отмечаются нарушения дыхания, обусловленные уменьшением объема легких. Дыхательная недостаточность чаще обнаруживается при Т-клеточном остром лимфобластном лейкозе. Нейролейкозы, спровоцированные инфильтрацией оболочек спинного и головного мозга, чаще отмечаются во время рецидивов.

При вовлечении ЦНС выявляются положительные менингеальные симптомы и признаки повышения внутричерепного давления (отек дисков зрительных нервов, головная боль, тошнота и рвота). Иногда поражение ЦНС при остром лимфобластном лейкозе протекает бессимптомно и диагностируется только после исследования цереброспинальной жидкости. У 5-30% мальчиков появляются инфильтраты в яичках. У пациентов обоих полов на коже и слизистых оболочках могут возникать багрово-синюшные инфильтраты (лейкемиды). В редких случаях наблюдаются выпотной перикардит и нарушения функции почек. Описаны случаи поражений кишечника.

С учетом особенностей клинической симптоматики можно выделить четыре периода развития острого лимфобластного лейкоза: начальный, разгара, ремиссии, терминальный. Продолжительность начального периода составляет 1-3 месяца. Преобладает неспецифическая симптоматика: вялость, утомляемость, ухудшение аппетита, субфебрилитет и нарастающая бледность кожи. Возможны головные боли, боли в животе, костях и суставах. В период разгара острого лимфобластного лейкоза выявляются все перечисленные выше характерные синдромы. В период ремиссии проявления болезни исчезают. Терминальный период характеризуется прогрессирующим ухудшением состояния больного и завершается летальным исходом.

Диагностика острого лимфобластного лейкоза

Диагноз выставляют с учетом клинических признаков, результатов анализа периферической крови и данных миелограммы. В периферической крови пациентов с острым лимфобластным лейкозом выявляются анемия, тромбоцитопения, повышение СОЭ и изменение количества лейкоцитов (обычно – лейкоцитоз). Лимфобласты составляют 15-20 и более процентов от общего количества лейкоцитов. Количество нейтрофилов снижено. В миелограмме преобладают бластные клетки, определяется выраженное угнетение эритроидного, нейтрофильного и тромбоцитарного ростка.

В программу обследования при остром лимфобластном лейкозе входят люмбальная пункция (для исключения нейролейкоза), УЗИ органов брюшной полости (для оценки состояния паренхиматозных органов и лимфатических узлов), рентгенография грудной клетки (для обнаружения увеличенных лимфоузлов средостения) и биохимический анализ крови (для выявления нарушений функции печени и почек). Дифференциальный диагноз острого лимфобластного лейкоза проводят с другими лейкозами, отравлениями, состояниями при тяжелых инфекционных заболеваниях, инфекционным лимфоцитозом и инфекционным мононуклеозом.

Лечение и прогноз при остром лимфобластном лейкозе

Основой терапии являются химиопрепараты. Выделяют два этапа лечения ОЛЛ: этап интенсивной терапии и этап поддерживающей терапии. Этап интенсивной терапии острого лимфобластного лейкоза включает в себя две фазы и длится около полугода. В первой фазе осуществляют внутривенную полихимиотерапию для достижения ремиссии. О состоянии ремиссии свидетельствуют нормализация кроветворения, наличие не более 5% бластов в костном мозге и отсутствие бластов в периферической крови. Во второй фазе проводят мероприятия для продления ремиссии, замедления или прекращения пролиферации клеток злокачественного клона. Введение препаратов также осуществляют внутривенно.

Продолжительность этапа поддерживающей терапии при остром лимфобластном лейкозе составляет около 2 лет. В этот период больного выписывают на амбулаторное лечение, назначают препараты для перорального приема, осуществляют регулярные обследования для контроля над состоянием костного мозга и периферической крови. План лечения острого лимфобластного лейкоза составляют индивидуально с учетом уровня риска у конкретного больного. Наряду с химиотерапией используют иммунохимиотерапию, радиотерапию и другие методики. При низкой эффективности лечения и высоком риске развития рецидивов осуществляют трансплантацию костного мозга. Средняя пятилетняя выживаемость при В-клеточном остром лимфобластном лейкозе в детском возрасте составляет 80-85%, во взрослом – 35-40%. При Т-лимфобластном лейкозе прогноз менее благоприятен.

Источник