Лимфа матери и плода

Лимфатическая система плода. Нервная система эмбриона

Лимфатическая система и лимфообращение возникают независимо от системы кровообращения, вступая с ней в связь лишь вторично. Закладки лимфатических сосудов появляются приблизительно на седьмой неделе, причем сначала вдоль передних и задних кардинальных вен в виде системы маленьких щелей в мезенхиме.

Эти щели между собой соединяются в мешковидные образования, которые затем выстилаются собственным эндотелиальным слоем. Таким образом, в течение седьмой недели образуются сначала два яремных мешка, располагающихся более краниально, по обеим сторонам тела, а именно латеральнее яремных вен.

Несколько позже в области задних кардинальных вен возникают два позадибрюшинных лимфатических мешка и цистерна грудного лимфатического протока. Наконец, и в каудальной области эмбрионального тела формируются два задних лимфатических мешка.

На основе этих лимфатических мешков впоследствии образуются два главных лимфатических ствола, причем правый ствол развит сильнее, чем левый, и в виде грудного протока (ductus thoracicus) сливается с правым яремным мешком, который вторично присоединяется к внутренней яремной вене.

Вырастая из лимфатических мешков и дифференцируясь из мезенхимы, возникают лимфатические сосуды, которые затем врастают в различные области тела.

Лимфатические узлы образуются в течение третьего месяца в виде узелковых скоплений мезенхимы в области сплетений лимфатических сосудов (лимфатические сплетения). Вокруг них из мезенхимы дифференцируется соединительнотканная оболочка, капсула и перекладинка, из центральных отделов возникает ретикулярная ткань лимфатических узлов, в которой впоследствии дифференцируются лимфоциты.

Лимфатические узелки, особенно их центральные отделы, возникают непосредственно перед рождением плода и после его рождения. Центральные пазухи (синусы) возникают в виде щелей в ретикулярной ткани стромы лимфатической ткани, в то время как краевая пазуха является, по всей вероятности, прямым производным лимфатических сосудов сплетения, в котором образуется данный узел.

Развитию селезенки, миндалин и вилочковой железы, как органов, также относящихся к лимфатической системе, посвящены специальные абзацы в соответствующих статьях.

Нервная система эмбриона

Отростки, вырастающие из невробластов оболочечного слоя медуллярной трубки, по своему ходу на периферию покрываются нервными оболочками (миелиновой и шванновской оболочками) и уже в виде единого нервного волокна объединяются в более крупные пучочки, называемые нервами. Нервные волокна делятся на афферентные, или центростремительные, которые направляются к нервному центру (чувствительные волокна) и на эфферентные, или центробежные — двигательные волокна, идущие от центра к периферии.

Различаются нервы мозговые (черепномозговые), входящие в область мозгового ствола или выходящие из нее, затем спинно мозговые нервы, проходящие в области спинного мозга, и, наконец, нервы вегетативной системы.

Спинномозговой нерв возникает благодаря соединению эфферентных (центробежных) нервных волокон, выходящих на вентролатеральной стороне спинного мозга в виде его вентрального (переднего) корешка, с волокнами афферентными (центростремительными), входящими в дорсальные отделы спинного мозга в виде дорсальных (задних) корешков спинномозговых узлов.

В позадиузловой области оба ствола объединяются в единый спинномозговой нерв, который направляется на периферию. Вентральные корешки являются непосредственно отростками больших мультиполярных (моторных) клеток передних спинномозговых рогов, в то время как задние корешки возникают в результате соединения аксонов узловых клеток спинномозгового узла. Узловые клетки сначала являются биполярными и лишь вторично превращаются в псевдополярные клетки.

– Также рекомендуем “Спинномозговые нервы плода. Развитие спинномозговых нервов эмбриона”

Оглавление темы “Кровообращение и нервная система плода”:

1. Кровообращение плода. Формирование пупочной вены

2. Овальная ямка сердца плода. Артериальный (ботталов) проток

3. Лимфатическая система плода. Нервная система эмбриона

4. Спинномозговые нервы плода. Развитие спинномозговых нервов эмбриона

5. Черепномозговые нервы плода. Развитие черепно-мозговых нервов эмбриона

6. Ядра черепно-мозговых нервов плода. Языко-глоточный нерв эмбриона

7. Вегетативная нервная система плода. Надпочечники эмбриона

8. Структура надпочечников плода. Оболочки головного и спинного мозга эмбриона

9. Развитие органов чувств плода. Развитие органа обоняния эмбриона

10. Обонятельная система плода. Формирование обонятельной системы эмбриона

Источник

Оглавление темы “Строение плаценты. Основные функции плаценты. Пупочный канатик и послед.”: Иммунная система плаценты. Барьерная функция плаценты.Иммунная система плаценты.Плацента представляет собой своеобразный иммунный барьер, разделяющий два генетически чужеродных организма (мать и плод), поэтому при физиологически протекающей беременности иммунного конфликта между организмами матери и плода не возникает. Отсутствие иммунологического конфликта между организмами матери и плода обусловлено следующими механизмами: — отсутствие или незрелость антигенных свойств плода; Барьерная функция плаценты.Понятие “плацентарный барьер” включает в себя следующие гистологические образования: синцитиотрофобласт, цитотрофобласт, слой мезенхимальных клеток (строма ворсин) и эндотелий плодового капилляра. Плацентарный барьер в какой-то степени можно уподобить гематоэнцефалическому барьеру, который регулирует проникновение различных веществ из крови в спинномозговую жидкость. Однако в отличие от гематоэнцефалического барьера, избирательная проницаемость которого характеризуется переходом различных веществ только в одном направлении (кровь — цереброспинальная жидкость), плацентарный барьер регулирует переход веществ и в обратном направлении, т.е. от плода к матери. Трансплацентарный переход веществ, постоянно находящихся в крови матери и попавших в нее случайно, подчиняется разным законам. Переход от матери к плоду химических соединений, постоянно присутствующих в крови матери (кислород, белки, липиды, углеводы, витамины, микроэлементы и др.), регулируется достаточно точными механизмами, в результате чего одни вешества содержатся в крови матери в более высоких концентрациях, чем в крови плода, и наоборот. По отношению к веществам, случайно попавшим в материнский организм (агенты химического производства, лекарственные препараты и т.д.), барьерные функции плаценты выражены в значительно меньшей степени. Проницаемость плаценты непостоянна. При физиологической беременности проницаемость плацентарного барьера прогрессивно увеличивается вплоть до 32—35-й недели беременности, а затем несколько снижается. Это обусловлено особенностями строения плаценты в различные сроки беременности, а также потребностями плода в тех или иных химических соединениях. Ограниченные барьерные функции плаценты в отношении химических веществ, случайно попавших в организм матери, проявляются в том, что через плаценту сравнительно легко переходят токсичные продукты химического производства, большинство лекарственных препаратов, никотин, алкоголь, пестициды, возбудители инфекций и т.д. Это создает реальную опасность для неблагоприятного действия этих агентов на эмбрион и плод. Барьерные функции плаценты наиболее полно проявляются только в физиологических условиях, т.е. при неосложненном течении беременности. Под воздействием патогенных факторов (микроорганизмы и их токсины, сенсибилизация организма матери, действие алкоголя, никотина, наркотиков) барьерная функция плаценты нарушается, и она становится проницаемой даже для таких веществ, которые в обычных физиологических условиях через нее переходят в ограниченном количестве. – Также рекомендуем “Околоплодные воды. Объем околоплодных вод. Количество околоплодных вод. Функции околоплодных вод.” |

Источник

Сегодня термином «плацента» уже никого не удивить. Современные девушки осведомлены о беременности и родах гораздо лучше, чем их бабушки и мамы. Однако в большинстве своем эти знания являются поверхностными. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, чем является в утробе матери плацентарный барьер. На первый взгляд, что тут непонятного? Детское место обладает свойствами защищать развивающийся эмбрион от вредных воздействий и токсичных веществ. На самом деле этот орган является настоящей загадкой и чудом природы.

Под защитой

Плацентарный барьер – это своеобразная иммунная система. Она служит границей между двумя организмами. Именно плацента обеспечивает их нормальное сосуществование и отсутствие иммунологического конфликта. Первый триместр беременности – самый сложный. Отчасти потому, что плацента еще не сформирована, значит, организм эмбриона совершенно не защищен. Примерно с 12 недели она полностью включается в работу. Отныне она готова выполнять все свои функции.

Как устроена плацента?

Это важный момент, без которого мы не сможет продолжить наш разговор. Само слово «плацента» пришло к нам с латыни. Оно переводится как «лепешка». Основной ее частью являются особые ворсинки, которые начинают формироваться с первых дней беременности. С каждым днем они все более разветвляются. При этом внутри них находится кровь ребенка. Одновременно снаружи поступает материнская кровь, обогащенная питательными веществами. То есть плацентарный барьер несет в себе в первую очередь разделительную функцию. Это является очень важным, так как данный орган регулирует обмен веществ между двумя замкнутыми системами. Согласно этому утверждению, внешняя и внутренняя стороны плаценты имеет разное строение. Внутри она является гладкой. Внешняя сторона – неровная, дольчатая.

Барьерная функция

Что включает в себя понятие «плацентарный барьер»? Давайте еще немного отклонимся в сторону физиологии протекающих процессов. Как уже говорилось, именно уникальные ворсинки обеспечивают обмен веществами между женщиной и эмбрионом. Материнская кровь приносит малышу кислород и питательные вещества, а плод отдает беременной девушке углекислый газ. Выделительная система пока у них одна на двоих. И вот в этом и заключается самое большое таинство. Плацентарный барьер разделяет кровь матери и плода настолько хорошо, что они не смешиваются.

На первый взгляд кажется невообразимым, но две сосудистые системы разделены уникальной мембранной перегородкой. Она избирательно пропускает то, что важно для развития плода. С другой стороны, токсичные, вредные и опасные вещества задерживаются здесь. Поэтому врачи говорят, что начиная с 12 недели будущей маме уже можно немного расслабиться. Плацента в состоянии оградить от многих неблагоприятных факторов организм ребенка.

Только самое важное

Через плацентарный барьер проходят все необходимые питательные вещества, а также кислород. Если врач наблюдает патологию развития плода, он может назначить специальные препараты, которые усиливают кровоснабжение плаценты. Значит, увеличивают количество кислорода, что поступает малышу. Однако не все так просто. Мембранная перегородка задерживает содержащиеся в крови матери бактерии и вирусы, а также антитела, которые вырабатываются при резус-конфликте. То есть уникальное строение этой мембраны настроено на сохранение плода при самых разных ситуациях.

Нельзя не отметить высокую избирательность перегородки. Попавшие через плацентарный барьер одни и те же вещества по-разному преодолевают этот рубеж в сторону мамы и плода. Например, фтор очень легко и быстро проникает от женщины к малышу, но совсем не пропускается обратно. Аналогичная ситуация и с бромом.

За счет чего происходит регуляция обмена веществ?

Мы уже рассказали читателю, что плацентарный барьер разделяет лимфу матери и плода. Как же природа сумела запустить столь совершенный механизм регуляции, когда то, что нужно, проникает через барьер, а то, что вредно, задерживается? На самом деле мы здесь говорим сразу про два механизма. Далее, немного подробнее остановимся на каждом из них.

В первую очередь нас интересует, как регулируется поступление жизненно важных, питательных элементов. Здесь все достаточно просто. Липиды и углеводы, белки и витамины постоянно имеются в крови матери. Значит, организм может выработать сбалансированную схему. Она изначально будет подразумевать, что концентрация определенных веществ в крови матери и ребенка различна.

Проницаемость плаценты

Гораздо сложнее, когда мы говорим о токсических веществах, попадающих в организм беременной. Плацентарный барьер разделяет лимфу и кровь. Значит, те токсины, которые прошли по кровотоку матери, не попадут в чистом виде к плоду. Однако пройдя черед естественные фильтры (печень и почки) в остаточном виде, они все-таки могут навредить малышу. Дело в том, что случайно попавшие в организм матери вещества (химикаты, препараты) гораздо сложнее остановить. Они зачастую имеют свойство преодолевать плацентарный барьер.

Ограниченные барьерные функции

Природа не могла предусмотреть развитие современной промышленности. Поэтому продукты химического производства сравнительно легко проходят природный барьер. Они создают угрозу росту и развитию плода. Степень проникновения через плаценту зависит от свойств и характеристик конкретного вещества. Мы отметим лишь некоторые моменты, на самом деле их намного больше. Так, лекарственные вещества с молекулярным весом (меньше 600 г/моль) походят через плацентарный барьер гораздо быстрее. Одновременно те, которые имеют меньший показатель, практически не проникают. Например, это инсулин и гепарин, которые можно без страха назначать во время беременности.

Есть еще один признак. Жирорастворимые вещества гораздо лучше проникают через плаценту, чем водорастворимые. Поэтому гидрофильные соединения являются более желательными. Кроме того, медики знают, что вероятность проникновения вещества через плаценту зависит от времени пребывания препарата в крови. Все лекарственные препараты длительного действия более опасны, чем те, которые быстро метаболизируются.

Источник

УЗИ сканер WS80

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

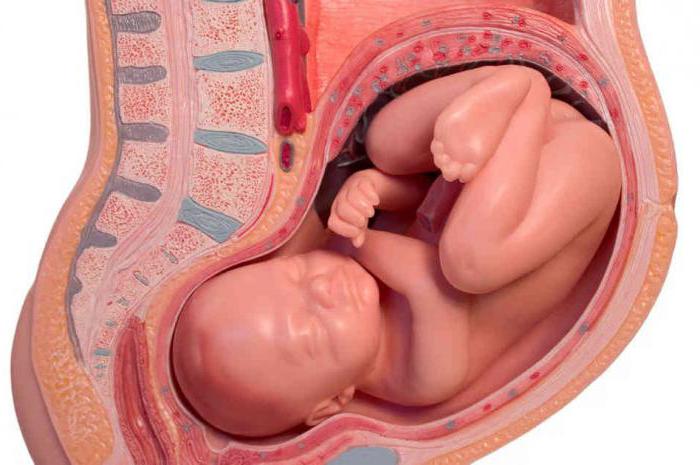

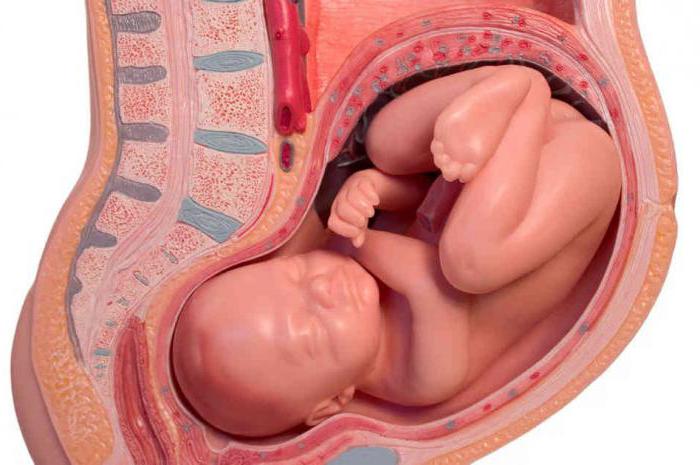

С самого начала беременности и вплоть до ее окончания формируется и функционирует система мать-плацента-плод. Важнейшим компонентом этой системы является плацента, которая представляет собой комплексный орган, в формировании которого принимают участие производные трофобласта и эмбриобласта, а также децидуальная ткань. Функция плаценты, в первую очередь, направлена на обеспечение достаточных условий для физиологического течения беременности и нормального развития плода. К этим функциям относятся: дыхательная, питательная, выделительная, защитная, эндокринная. Все метаболические, гормональные, иммунные процессы во время беременности обеспечиваются через сосудистую систему матери и плода. Несмотря на то, что кровь матери и плода не смешивается, так как их разделяет плацентарный барьер, все необходимые питательные вещества и кислород плод получает из крови матери. Основным структурным компонентом плаценты является ворсинчатое дерево.

При нормальном развитии беременности имеется зависимость между ростом плода, его массой тела и размерами, толщиной, массой плаценты. До 16 недель беременности развитие плаценты опережает темпы роста плода. В случае смерти эмбриона (плода) происходит торможение роста и развития ворсин хориона и прогрессирование инволюционно-дистрофических процессов в плаценте. Достигнув необходимой зрелости в 38-40 недель беременности, в плаценте прекращаются процессы образования новых сосудов и ворсин.

Схема структуры плаценты и маточно плацентарного кровообращения

1 – артерии пуповины

2 – стволовая ворсина

3 – децидуальная перегородка

4 – децидуальный слой

5 – миометрий

6 – вены

7 – спиральные артерии

8 – хорион

9 – амнион

10 – межворсинчатое пространство

11 – вена пуповины

12 – котиледон

Зрелая плацента представляет собой дискообразную структуру диаметром 15-20 см и толщиной 2,5 – 3,5 см. Ее масса достигает 500-600 гр. Материнская поверхность плаценты, которая обращена в сторону стенки матки, имеет шероховатую поверхность, образованную структурами базальной части децидуальной оболочки. Плодовая поверхность плаценты, которая обращена в сторону плода, покрыта амниотической оболочкой. Под ней видны сосуды, которые идут от места прикрепления пуповины к краю плаценты. Строение плодовой части плаценты представлено многочисленными ворсинами хориона, которые объединяются в структурные образования – котиледоны. Каждый котиледон образован стволовой ворсиной с разветвлениями, содержащими сосуды плода. Центральная часть котиледона образует полость, которая окружена множеством ворсин. В зрелой плаценте насчитывается от 30 до 50 котиледонов. Котиледон плаценты условно сравним с деревом, в котором опорная ворсина I порядка является его стволом, ворсины II и III порядка – крупными и мелкими ветвями, промежуточные ворсины – маленькими ветками, а терминальные ворсины – листьями. Котиледоны отделены друг от друга перегородками (септами), исходящими из базальной пластины.

Межворсинчатое пространство с плодовой стороны образовано хориальной пластиной и прикрепленными к ней ворсинами, а с материнской стороны оно ограничено базальной пластиной, децидуальной оболочкой и отходящими от неё перегородками (септами). Большинство ворсин плаценты свободно погружены в межворсинчатое пространство и омываются материнской кровью. Различают также и якорные ворсины, которые фиксируются к базальной децидуальной оболочке и обеспечивают прикрепление плаценты к стенке матки.

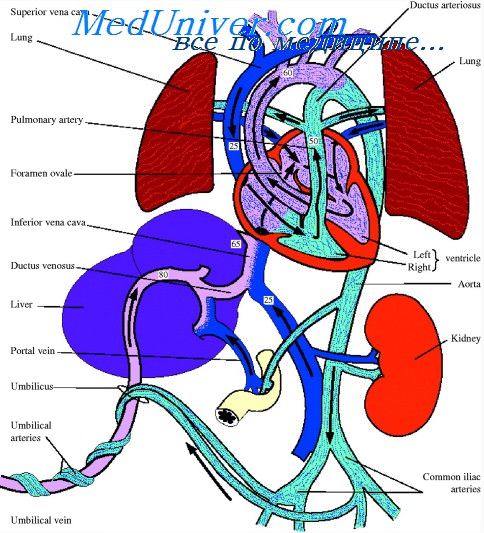

Схема циркуляции крови в организме плода

1 – верхняя полая вена

2 – овальное отверстие

3 – нижняя полая вена

4 – венозный проток

5 – портальный синус

6 – воротная вена

7 – вена пуповины

8 – артерии пуповины

9 – плацента

10 – надчревные артерии

11 – артериальный проток

Спиральные артерии, которые являются конечными ветвями маточной и яичниковой артерий, питающих беременную матку, открываются в межворсинчатое пространство 120-150 устьями, обеспечивая постоянный приток материнской крови, богатой кислородом, в межворсинчатое пространство. За счет разницы давления, которое выше в материнском артериальном русле по сравнению с межворсинчатым пространством, кровь, насыщенная кислородом, из устьев спиральных артерий направляется через центр котиледона к ворсинам, омывает их, достигает хориальной пластины и по разделительным септам возвращается в материнский кровоток через венозные устья. При этом кровоток матери и плода отделены друг от друга. Т.е. кровь матери и плода не смешивается между собой.

Переход газов крови, питательных веществ, продуктов метаболизма и других субстанций из материнской крови в плодовую и обратно осуществляется в момент контакта ворсин с кровью матери через плацентарный барьер. Он образован наружным эпителиальным слоем ворсины, стромой ворсины и стенкой кровеносного капилляра, расположенного внутри каждой ворсины. По этому капилляру течет кровь плода. Насыщаясь таким образом кислородом, кровь плода из капилляров ворсин собирается в более крупные сосуды, которые в конечном итоге объединяются в вену пуповины, по которой насыщенная кислородом кровь оттекает к плоду. Отдав кислород и питательные вещества в организме плода, кровь, обедненная кислородом и богатая углекислым газом, оттекает от плода по двум артериям пуповины к плаценте, где эти сосуды делятся радиально в соответствии с количеством котиледонов. В результате дальнейшего ветвления сосудов внутри котиледонов кровь плода вновь попадает в капилляры ворсин и вновь насыщается кислородом, и цикл повторяется. За счет перехода через плацентарный барьер газов крови и питательных веществ реализуется дыхательная, питательная и выделительная функция плаценты. При этом в кровоток плода попадает кислород и выводится углекислый газ и другие продукты метаболизма плода. Одновременно в сторону плода осуществляется транспорт белков, липидов, углеводов, микроэлементов, витаминов, ферментов и многого другого.

Схема строения плацентарного барьера

1 – эндотелий капилляров терминальных ворсин

2 – капилляр ворсины

3 – строма ворсины

4 – эпителиальный покров ворсин

Плацента осуществляет важную защитную (барьерную функцию) посредством плацентарного барьера, который обладает избирательной проницаемостью в двух направлениях. При нормальном течении беременности проницаемость плацентарного барьера увеличивается до 32 -34 недель беременности, после чего определенным образом снижается. Однако, к сожалению, через плацентарный барьер сравнительно легко проникают в плодовый кровоток достаточно большое количество лекарственных препаратов, никотин, алкоголь, наркотические вещества, пестициды, другие токсические химические вещества, а также целый ряд возбудителей инфекционных заболеваний, что оказывает неблагоприятное воздействие на плод. Кроме того, под воздействием патогенных факторов барьерная функция плаценты нарушается еще в большей степени.

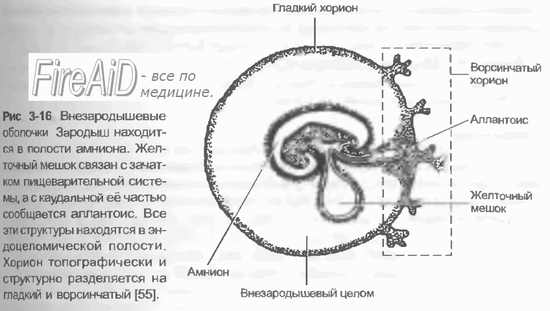

Плацента анатомически и функционально связана с амнионом (водная оболочка), который окружает плод. Амнион представляет собой тонкую мембрану, которая выстилает поверхность плаценты, обращенной к плоду, переходит на пуповину и сливается с кожей плода в области пупочного кольца. Амнион активно участвует в обмене околоплодных вод, в ряде обменных процессов, а также выполняет и защитную функцию.

Плаценту и плод соединяет пуповина, которая представляет собой шнуровидное образование. Пуповина содержит две артерии и одну вену. По двум артериям пуповины течет обедненная кислородом кровь от плода к плаценте. По вене пуповины к плоду течет кровь, обогащенная кислородом. Сосуды пуповины окружены студенистым веществом, которое получило название “вартонов студень”. Эта субстанция обеспечивает упругость пуповины, защищает сосуды и обеспечивает питание сосудистой стенки. Пуповина может прикрепляться (чаще всего) в центре плаценты и реже сбоку пуповины или к оболочкам. Длина пуповины при доношенной беременности в среднем составляет около 50 см.

Плацента, плодные оболочки и пуповина вместе образуют послед, который изгоняется из матки после рождения ребенка.

УЗИ сканер WS80

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

Источник