Лимфа это трофическая соединительная ткань

ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИЕ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ) ТКАНИ. КРОВЬ И ЛИМФА.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ РАЗВИТИЕ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ ИЗ МЕЗЕНХИМЫ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА РАЗНООБРАЗИЕ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА

Классификация соединительных тканей КРОВЬ И ЛИМФА ВОЛОКНИСТЫЕ (СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ) СКЕЛЕТНЫЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

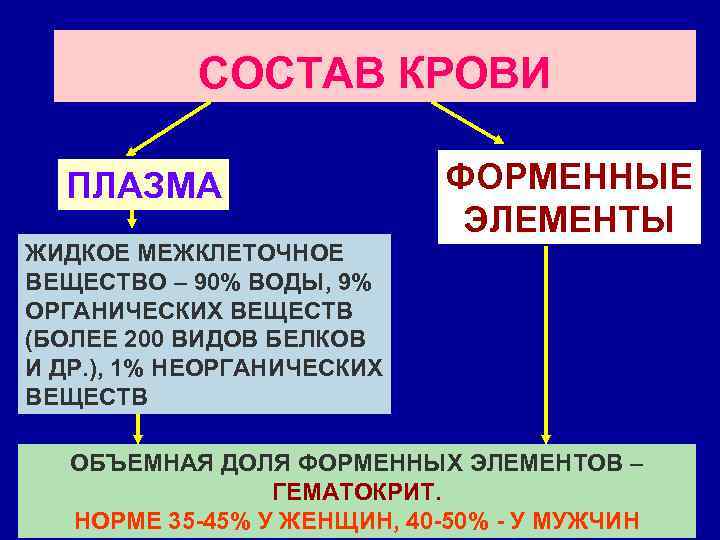

СОСТАВ КРОВИ ПЛАЗМА ЖИДКОЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО – 90% ВОДЫ, 9% ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (БОЛЕЕ 200 ВИДОВ БЕЛКОВ И ДР. ), 1% НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – ГЕМАТОКРИТ. НОРМЕ 35 -45% У ЖЕНЩИН, 40 -50% – У МУЖЧИН

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ЭРИТРОЦИТЫ (КРАСНЫЕ) ЛЕЙКОЦИТЫ ТРОМБОЦИТЫ КРОВЯНЫЕ (БЕЛЫЕ) ПЛАСТИНКИ Эритроциты являются неклеточными элементами (постклеточными структурами) крови, содержание которых определяется в абсолютных значениях в объеме крови (1 литр, 1 микролитр куб. мм) и отличается у мужчин и женщин. Нормальные показатели у мужчин – 4, 0 – 5, 5 х 10 12 /л или. . . х106/мкл; у женщин – 3, 7 – 4, 5 х 10 12 /л или. . . х106/мкл. Лейкоциты являются клеточными элементами, содержание которых определяется в абсолютных значениях в объеме крови, а также в виде процентного содержания каждого типа от общего числа лейкоцитов. Абсолютное содержание лейкоцитов в норме составляет 4, 0 – 9, 0 х 109 /л или. . . х 103 /мкл. Тромбоциты (правильнее – кровяные пластинки) являются неклеточными элементами – фрагментами клеток костного мозга (мегакариоцитов). Их содержание в периферической крови составляет 200 – 400 х 10 9 /л или. . . х 103 /мкл.

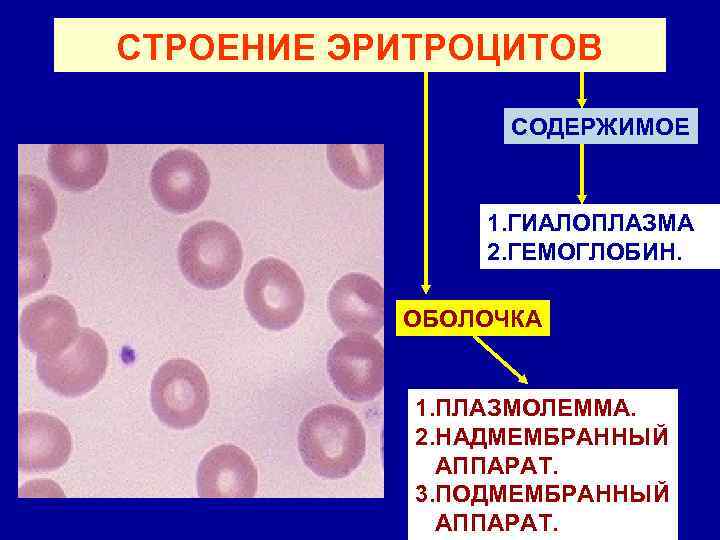

СТРОЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ СОДЕРЖИМОЕ 1. ГИАЛОПЛАЗМА 2. ГЕМОГЛОБИН. ОБОЛОЧКА 1. ПЛАЗМОЛЕММА. 2. НАДМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ. 3. ПОДМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРИТРОЦИТОВ РАЗМЕРЫ ФОРМА СТРУКТУРА СОДЕРЖИМОГО

ФОРМА ЭРИТРОЦИТОВ – ДВОЯКОВОГНУТЫЙ ДИСК (ДИСКОЦИТЫ). В НОРМЕ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВИДЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЭХИНОЦИТОВ. ПРИ СТАРЕНИИ ЭРИТРОЦИТЫ ОКРУГЛЯЮТСЯ СФЕРОЦИТЫ ПОЯВЛЕНИЕ В КРОВИ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ – ПОЙКИЛОЦИТОЗ

РАЗМЕРЫ ЭРИТРОЦИТОВ – 7 – 8 МКМ НОРМОЦИТЫ ЭРИТРОЦИТЫ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 9 МКМ – МАКРОЦИТЫ ЭРИТРОЦИТЫ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 6 МКМ – МИКРОЦИТЫ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПО ДИАМЕТРУ РАЗЛИЧАЮТ: МАКРОЦИТОЗ, МИКРОЦИТОЗ, АНИЗОЦИТОЗ

Примеры патологических эритроцитов Микроциты (стрелка), эритро циты с тельцами Жолли (двойная стрелка) Шистоциты Мегалоциты Сфероциты (стрелка) и Каплевидные эритроциты Серповидные эритроциты мегалоцит (двойная стрелка)

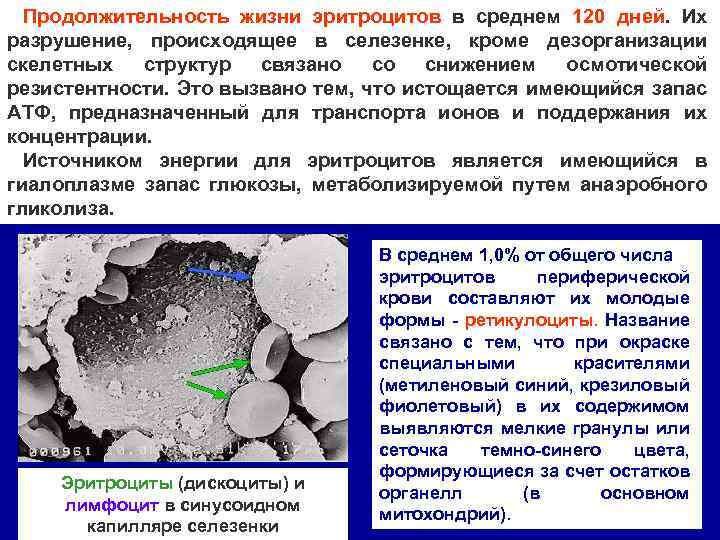

Продолжительность жизни эритроцитов в среднем 120 дней. Их разрушение, происходящее в селезенке, кроме дезорганизации скелетных структур связано со снижением осмотической резистентности. Это вызвано тем, что истощается имеющийся запас АТФ, предназначенный для транспорта ионов и поддержания их концентрации. Источником энергии для эритроцитов является имеющийся в гиалоплазме запас глюкозы, метаболизируемой путем анаэробного гликолиза. Эритроциты (дискоциты) и лимфоцит в синусоидном капилляре селезенки В среднем 1, 0% от общего числа эритроцитов периферической крови составляют их молодые формы – ретикулоциты. Название связано с тем, что при окраске специальными красителями (метиленовый синий, крезиловый фиолетовый) в их содержимом выявляются мелкие гранулы или сеточка темно-синего цвета, формирующиеся за счет остатков органелл (в основном митохондрий).

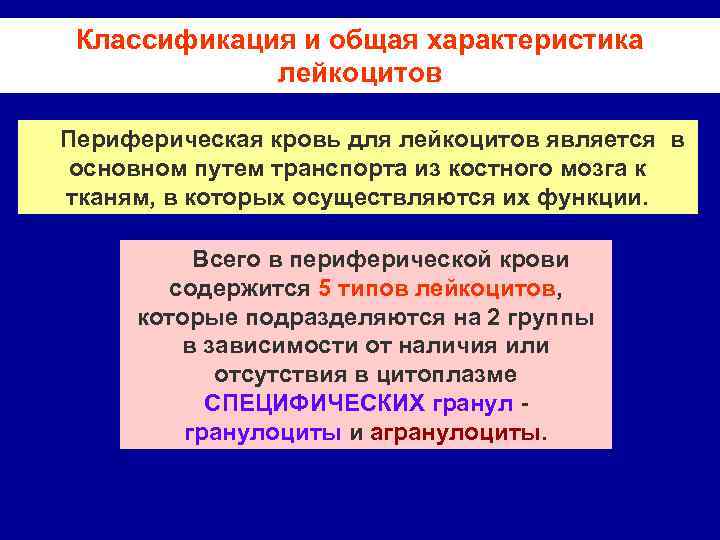

Классификация и общая характеристика лейкоцитов Периферическая кровь для лейкоцитов является в основном путем транспорта из костного мозга к тканям, в которых осуществляются их функции. Всего в периферической крови содержится 5 типов лейкоцитов, которые подразделяются на 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия в цитоплазме СПЕЦИФИЧЕСКИХ гранулоциты и агранулоциты.

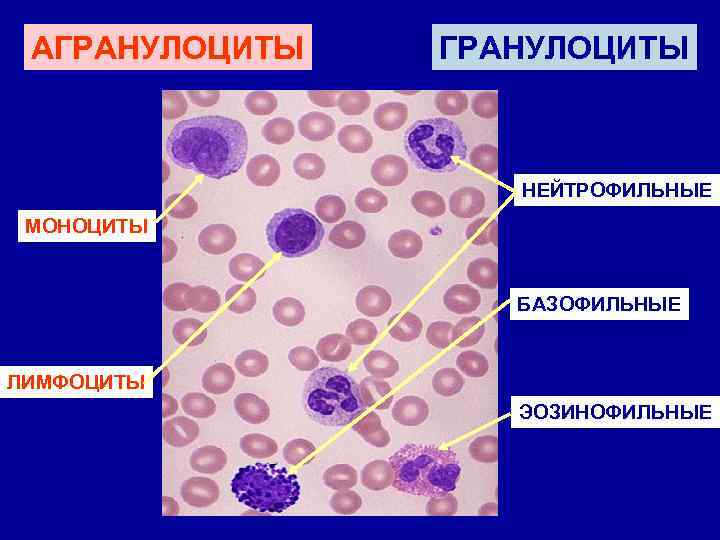

АГРАНУЛОЦИТЫ НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ МОНОЦИТЫ БАЗОФИЛЬНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ

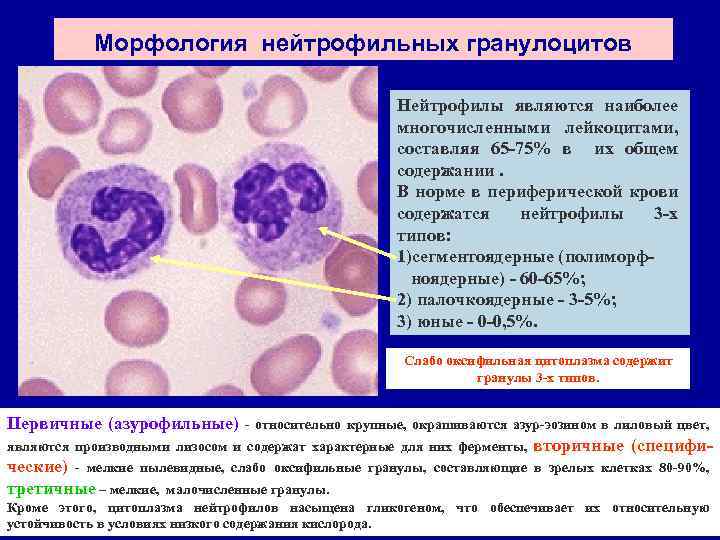

Морфология нейтрофильных гранулоцитов Нейтрофилы являются наиболее многочисленными лейкоцитами, составляя 65 -75% в их общем содержании. В норме в периферической крови содержатся нейтрофилы 3 -х типов: 1)сегментоядерные (полиморфноядерные) – 60 -65%; 2) палочкоядерные – 3 -5%; 3) юные – 0 -0, 5%. Слабо оксифильная цитоплазма содержит гранулы 3 -х типов. Первичные (азурофильные) – относительно крупные, окрашиваются азур-эозином в лиловый цвет, являются производными лизосом и содержат характерные для них ферменты, ческие) – мелкие пылевидные, слабо оксифильные третичные – мелкие, малочисленные гранулы. вторичные (специфи- гранулы, составляющие в зрелых клетках 80 -90%, Кроме этого, цитоплазма нейтрофилов насыщена гликогеном, что обеспечивает их относительную устойчивость в условиях низкого содержания кислорода.

Функции нейтрофилов 1. Фагоцитарная (профессиональные микрофагоциты). Разрушение фагоцитированных бактерий происходит внутри клетки при слиянии фагосомы с первичными или вторичными гранулами. Для некоторых микроорганизмов (гонококки, стафилококки) фагоцитоз незавершенный и после разрушения нейтрофилов (гнойных телец) возможно освобождение жизнеспособных микроорганизмов. Зрелые нейтрофилы в мазке крови 2. Образование антимикробных соединений – супероксид-иона, гипохлорита, которое обеспечивается миелопероксидазой первичных гранул. 3. Секреция антимикробных веществ – лизоцима, лактоферрина (связывающего необходимое для бактерий железо), катионных белков, дефензинов, содержиащихся в основном в специфических гранулах. Электронограмма нейтрофила 4. Лизис и удаление разрушенных тканей за счет коллагеназной активности.

Нейтрофилы являются главными клетками экссудативной фазы острого воспаления и входят в систему неспецифической защиты организма. На их поверхности имеются рецепторы к иммуноглобулинам, комплементу, которые облегчают фагоцитоз микроорганизмов. ЭКССУДАТ ИЗ НЕЙТРОФИЛОВ В ПРОСВЕТЕ АЛЬВЕОЛ ПРИ ГНОЙНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ

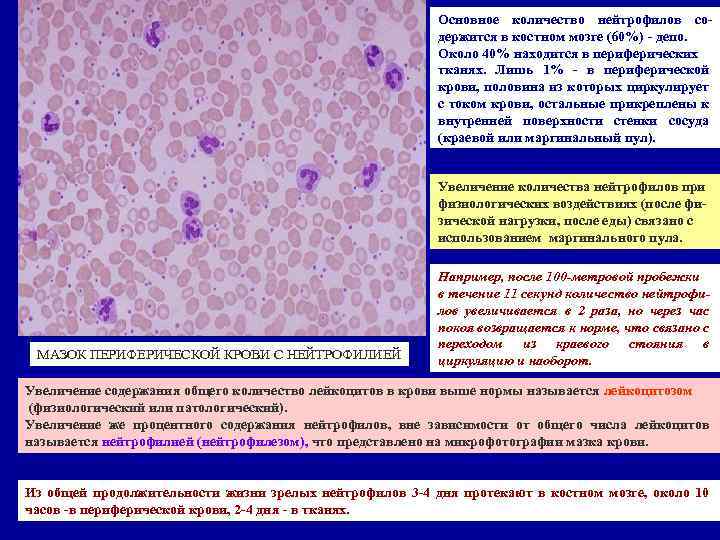

Основное количество нейтрофилов содержится в костном мозге (60%) – депо. Около 40% находится в периферических тканях. Лишь 1% – в периферической крови, половина из которых циркулирует с током крови, остальные прикреплены к внутренней поверхности стенки сосуда (краевой или маргинальный пул). Увеличение количества нейтрофилов при физиологических воздействиях (после физической нагрузки, после еды) связано с использованием маргинального пула. МАЗОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ С НЕЙТРОФИЛИЕЙ Например, после 100 -метровой пробежки в течение 11 секунд количество нейтрофилов увеличивается в 2 раза, но через час покоя возвращается к норме, что связано с переходом из краевого стояния в циркуляцию и наоборот. Увеличение содержания общего количество лейкоцитов в крови выше нормы называется лейкоцитозом (физиологический или патологический). Увеличение же процентного содержания нейтрофилов, вне зависимости от общего числа лейкоцитов называется нейтрофилией (нейтрофилезом), что представлено на микрофотографии мазка крови. Из общей продолжительности жизни зрелых нейтрофилов 3 -4 дня протекают в костном мозге, около 10 часов -в периферической крови, 2 -4 дня – в тканях.

МОРФОЛОГИЯ ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ 2 -5% ДИАМЕТР В МАЗКАХ – 12 -15 МКМ КРУПНЫЕ ОКСИФИЛЬНЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 95% ЯДРА ЧАЩЕ СОСТОЯТ ИЗ 2 -Х СЕГМЕНТОВ

СТРОЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРАНУЛ ЭОЗИНОФИЛОВ КРИСТАЛЛОИДНАЯ СЕРДЦЕВИНА ГЛАВНЫЙ ОСНОВНОЙ БЕЛОК – АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ И АНТИПРОТОЗОЙНАЯ АКТИВНОСТИ. ЗЕРНИСТЫЙ МАТРИКС 1. ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КАТИОННЫЙ БЕЛОК. 2. ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ПЕРОКСИДАЗА. 3. ГИСТАМИНАЗА. 4. ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ НЕЙРОТОКСИН.

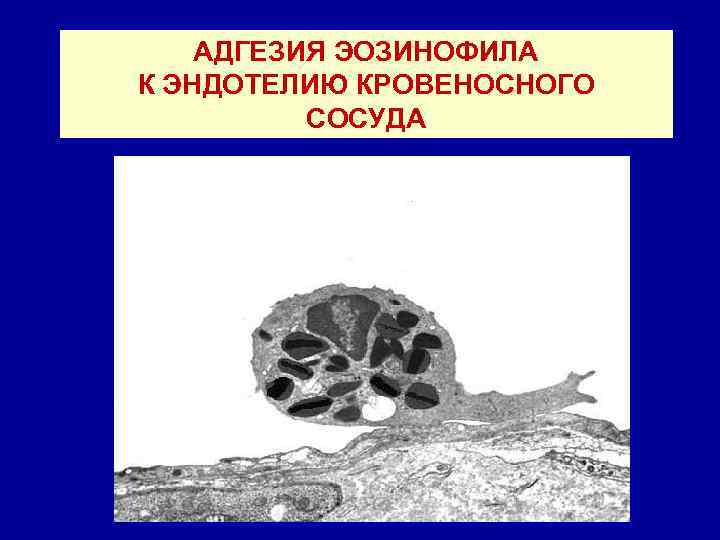

АДГЕЗИЯ ЭОЗИНОФИЛА К ЭНДОТЕЛИЮ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА

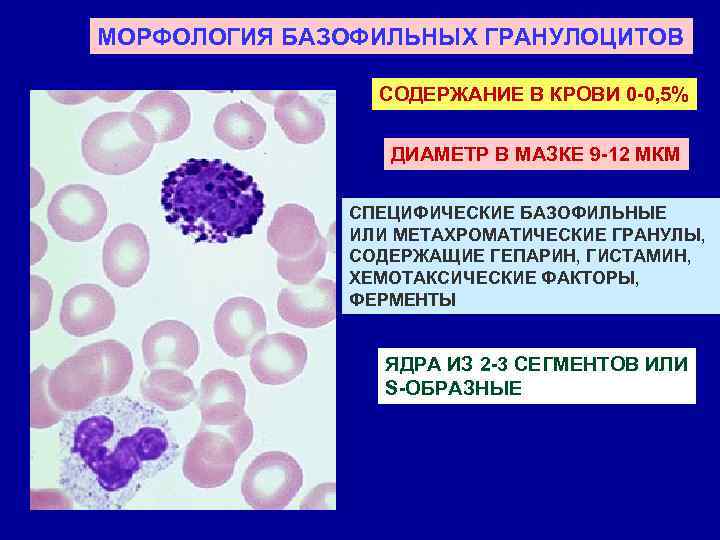

МОРФОЛОГИЯ БАЗОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ 0 -0, 5% ДИАМЕТР В МАЗКЕ 9 -12 МКМ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БАЗОФИЛЬНЫЕ ИЛИ МЕТАХРОМАТИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЕПАРИН, ГИСТАМИН, ХЕМОТАКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ФЕРМЕНТЫ ЯДРА ИЗ 2 -3 СЕГМЕНТОВ ИЛИ S-ОБРАЗНЫЕ

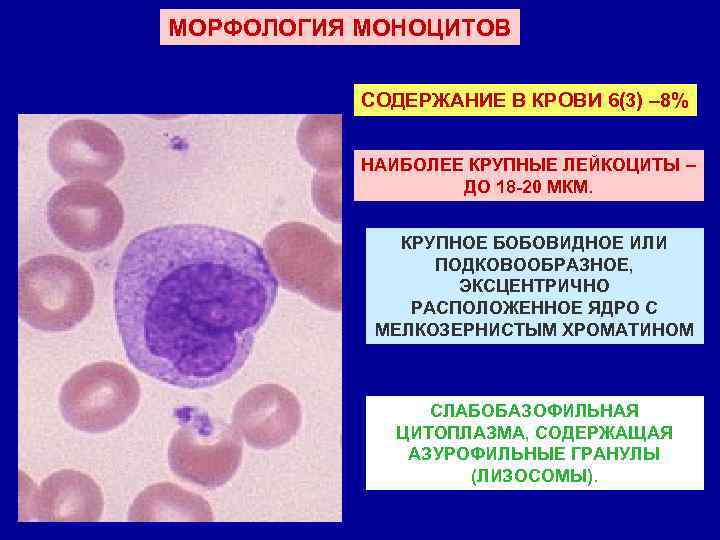

МОРФОЛОГИЯ МОНОЦИТОВ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ 6(3) – 8% НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЛЕЙКОЦИТЫ – ДО 18 -20 МКМ. КРУПНОЕ БОБОВИДНОЕ ИЛИ ПОДКОВООБРАЗНОЕ, ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННОЕ ЯДРО С МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ХРОМАТИНОМ СЛАБОБАЗОФИЛЬНАЯ ЦИТОПЛАЗМА, СОДЕРЖАЩАЯ АЗУРОФИЛЬНЫЕ ГРАНУЛЫ (ЛИЗОСОМЫ).

ФУНКЦИИ МОНОЦИТОВ СВЯЗАНЫ С ДИФФЕРЕНЦИРОВКОЙ В ТКАНЯХ В МАКРОФАГИ СООТНОШЕНИЕ МОНОЦИТОВ КРОВИ К НАХОДЯЩИМСЯ В ТКАНЯХ ПРИМЕРНО 1 : 400

ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ ЛИМФОЦИТОВ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ 20 -35% РАЗМЕРЫ ОТ 6 ДО 18 МКМ ОКРУГЛОЕ ИЛИ СЛЕГКА БОБОВИДНОЕ ЯДРО РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ЛИМФОЦИТА БАЗОФИЛЬНАЯ ЦИТОПЛАЗМА РАЗЛИЧНОГО ОБЪЕМА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ЛИМФОЦИТА

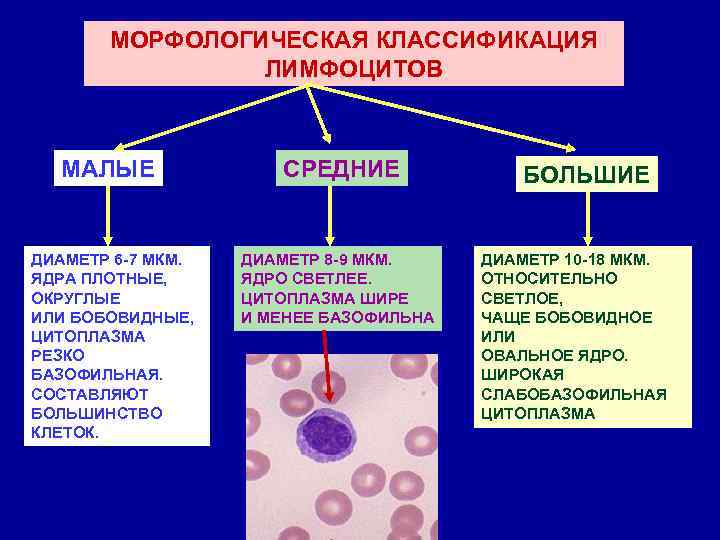

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ МАЛЫЕ СРЕДНИЕ ДИАМЕТР 6 -7 МКМ. ЯДРА ПЛОТНЫЕ, ОКРУГЛЫЕ ИЛИ БОБОВИДНЫЕ, ЦИТОПЛАЗМА РЕЗКО БАЗОФИЛЬНАЯ. СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШИНСТВО КЛЕТОК. ДИАМЕТР 8 -9 МКМ. ЯДРО СВЕТЛЕЕ. ЦИТОПЛАЗМА ШИРЕ И МЕНЕЕ БАЗОФИЛЬНА БОЛЬШИЕ ДИАМЕТР 10 -18 МКМ. ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕТЛОЕ, ЧАЩЕ БОБОВИДНОЕ ИЛИ ОВАЛЬНОЕ ЯДРО. ШИРОКАЯ СЛАБОБАЗОФИЛЬНАЯ ЦИТОПЛАЗМА

ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ВИДЫ ЛИМФОЦИТОВ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (%) Т-ЛИМФОЦИТЫ 70 -80% В-ЛИМФОЦИТЫ 10 -20% О-ЛИМФОЦИТЫ 5 -10%

КРОВЯНЫЕ ПЛАСТИНКИ (ТРОМБОЦИТЫ) В МАЗКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

МОРФОЛОГИЯ КРОВЯНЫХ ПЛАСТИНОК КРОВЯНАЯ ПЛАСТИНКА ПЛАЗМОЛЕММА ГИАЛОМЕР СНАРУЖИ ИМЕЕТ ТОЛСТЫЙ ГЛИКОКАЛИКС С РЕЦЕПТОРАМИ СИСТЕМА ТРУБОЧЕК И ЦИТОСКЕЛЕТ ГРАНУЛОМЕР МИТОХОНДРИИ, ФРАГМЕНТЫ ЭПС, КОМПЛЕКСА ГОЛЬДЖИ, ЗЕРНА ГЛИКОГЕНА, ЕДИНИЧНЫЕ РИБОСОМЫ. ГРАНУЛЫ: АЛЬФА – ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ. ДЕЛЬТА – ИОНЫ, АТФ, СЕРОТОНИН, ГИСТАМИН. ЛЯМБДА – ЛИЗОСОМЫ.

Источник

Лимфоидная ткань (лат. lympha чистая вода, влага + греч. eidos вид; син. лимфатическая ткань) — морфофункциональный комплекс лимфоцитов и макрофагов, располагающийся в клеточно-волокнистой соединительнотканной основе и составляющий функционирующую паренхиму лимфоидных органов; Лимфоидная ткань неразрывно связана с гемопоэтической тканью.

К лимфоидным органам, являющимся органами иммуногенеза, относят вилочковую железу (см.), лимфатические узлы (см.), селезенку (см.), лимфоидные элементы костного мозга (см.) и скопления лимфоидной ткани по ходу желудочно-кишечного тракта. Лимфоидные органы в отношении функции иммуногенеза разделяют на первичные и вторичные. Так, вилочковую железу относят к центральным органам системы иммуногенеза (формирование клеточной системы иммунитета), а белую пульпу селезенки, лимфатические узлы и скопления Лимфоидной ткани в слизистой оболочке пищеварительного тракта — к вторичным, или периферическим, органам иммуногенеза.

Основные этапы эволюции Л. т. достаточно очерчены. У беспозвоночных Л. т. отсутствует. У круглоротых (миног) впервые обнаруживается предшественник вилочковой железы, имеющий вид небольших лимфоидных скоплений в эпителии окологлоточной бороздки. У этих животных установлена способность к иммунному ответу по типу реакции гиперчувствительности замедленного типа и реакции отторжения аллотрансплантата. У примитивных хрящевых рыб обнаруживается селезенка, Л. т. в кишечнике, почках, половых железах, в периваскулярной соединительной ткани. У осетровых рыб появляются плазматические клетки, т. е. способность к выработке специфических антител. Амфибии и рептилии отличаются появлением красного костного мозга, очагов лимфоидного кроветворения в печени. У птиц одновременно с концентрацией лимфоидных элементов в области клоакального органа — фабрициевой сумки — возникают зачаточные лимф, узлы (см. Лимфатическая система).

Все лимфоидные органы млекопитающих, в т. ч. и человека, состоят из соединительнотканной основы, представленной коллагеновыми и аргирофильными волокнами, в к-рых располагаются постоянные (стабильные) клеточные элементы Л. т. и непрерывно мигрируют другие клетки. Основными клеточными элементами Л. т. являются лимфоциты (см.), макрофаги (см.), плазматические клетки (см.), фибробласты, эндотелиальные и ретикулярные клетки. Лимфоциты и их производные, входящие в так наз. лимфоидную систему, и система макрофагов, лежащие в фиброретикулярной ткани, составляют основу Л. т. (так наз. макрофагально-фагоцитарная система). В 1970 г. Ван-Фюрт (R. van Furth) и соавт, предложили данную функциональную систему назвать лимфоретикулогистиоцитарной системой.

Ретикулярные клетки, образующие ретикулярные волокна, по морфологии (на уровне световой микроскопии) не отличаются от фибробластов соединительной ткани (см.). Совр, исследования по гистогенезу кроветворной ткани привели к необходимости пересмотра представлений о ретикулярной клетке. Различные авторы рассматривают ее по-разному. А. Я. Фриденштейн и К. С. Лалыкина (1973) полагают, что ретикулярные клетки стромы вторичных лимфоидных органов (механоциты) образуются из специальных стволовых клеток, отличающихся от стволовых клеток крови. Ретикулярные клетки разных органов, несмотря на морфол, сходство, различаются по направленности дифференцировки: ретикулярные клетки из культур костного мозга при обратной пересадке в организм образуют кость, а из культур селезенки— ретикулярные волокна. И. Н. Кокорин (1970) и соавт, считают, что ретикулярные клетки селезенки являются полипотентными клетками стромы этого органа. Можно предположить, что ретикулярные клетки объединяют несколько типов клеток: гистиоциты, соответствующие макрофагам, моноциты, фибробласты, а также так наз. дендритические и интердигитирующие клетки.

Еще в 1927 г. А. А. Максимов, критикуя концепцию ретикулоэндотелиальной системы (см.), указывал на различия в происхождении, морфологии и функции эндотелиальных клеток сосудов и ретикулярных клеток. Затем было установлено наличие разных предшественников этих клеток и подтверждены их функц, различия. Показано, что эндотелиоциты сосудов, фибробласты и ретикулярные клетки относятся к слабофагоцитирующим элементам: окрашивание их при введении витального красителя (особенно в больших дозах) происходит в основном в результате пиноцитоза (см.), а не фагоцитоза. Оказалось, что в клиренсе крови участвуют преимущественно макрофаги печени (купферовские клетки) и макрофаги красной пульпы селезенки, но не эндотелиоциты и не ретикулярные клетки.

Для обозначения морфофункциональной системы различных клеток лимфоидного и плазматического рядов, участвующих в процессах иммуногенеза, ряд авторов ранее применяли термин «лимфоидно-макрофагальная система». Этим термином объединялись в единую функциональную систему лимфоциты, моноциты, так наз. полибласты, макрофаги воспалительного экссудата, а также плазматические клетки — непосредственные продуценты антител.

Устойчивый уровень процесса физиологической регенерации в первичных лимфоидных органах человека устанавливается в конце эмбрионального периода, во вторичных — в раннем постнатальном периоде.

В процессе функционирования происходит распад и гибель лимфоидных клеток и элементов стромы, число их непрерывно возмещается пролиферацией, дифференцировкой и миграцией клеток.

Наиболее демонстративны возрастные изменения в вилочковой железе, максимальная масса к-рой (30—40 г) приходится на пубертатный период, затем она быстро подвергается инволюции; отмечается нарастание числа лаброцитов (тучных клеток), количество плазматических клеток сначала увеличивается, затем они исчезают, уменьшается количество эпителиоцитов; возникает жировое замещение паренхимы. Нередко после 30 лет лишь микроскопическое исследование позволяет обнаружить в области вилочковой железы небольшие скопления лимфоцитов и эпителиоцитов, заложенных в жировую или фиброзную основу.

Изменения в лимфоидных органах у пожилых людей служат отражением сниженной иммунной реактивности.

Факторы, регулирующие процессы физиол, и репаративной регенерации в первичных и вторичных лимфоидных органах, выяснены частично: соматотропный гормон, кальцитонин, вазопрессин и другие гормоны усиливают пролиферацию клеток первичных лимфоидных органов, гормоны коркового вещества надпочечников подавляют лимфоцитопоэз в селезенке и лимф, узлах; в эксперименте пассивное введение антител тормозит пролиферацию клеток при действии антигена. Установлен гуморальный фактор (тимозин), вырабатываемый вилочковой железой, способствующий пролиферации тимоцитов и образованию О-антигенов на поверхности стволовых клеток костного мозга, мигрирующих в вилочковую железу. Однако окончательно не выявлен фактор, влияющий на лимфоцитопоэз (см. Лейкопоэтины). Не ясны факторы, обусловливающие рост вилочковой железы в постнатальном периоде и инволюцию ее у взрослых организмов. Вместе с тем установлено, что для созревания тимоцитов необходим прямой контакт с чрезвычайно своеобразной ретикулоэпителиальной стромой вилочковой железы. А. Я. Фриденштейн (1973) высказал предположение, что различия в ответе на повреждающее воздействие первичных и вторичных лимфоидных органов могут быть связаны с разницей в характере и происхождении их стромы. Т. А. Рожнова (1971), Борам (К. Borum, 1969) экспериментально установили, что репаративная регенерация в вилочковой железе происходит лишь в тех случаях, когда повреждающее воздействие (облучение, кортизонотерапия, резекция и др.) существенно не нарушает целости стромы. При этом в вилочковую железу мигрируют лимфоидные клетки костного мозга, за счет пролиферации к-рых и происходит регенерация органа, однако его масса уже не достигает нормальной величины.

Репаративная регенерация вторичных лимфоидных органов (селезенки и лимф, узлов) обусловлена не только пролиферацией репопулирующих клеток из костного мозга и вилочковой железы, но и размножением сохранившихся клеток органов. Г. В. Харлова (1975) допускает, что скорость и полнота регенерации вторичного лимфоидного органа зависят от соотношения и созревания в нем Т- и В-лимфоцитов. Показано, что лимфоциты принимают участие в регенеративных процессах не только в лимфоидных органах, но и в печени, легких, коже, почках.

Функциональное значение Лимфоидной ткани определяется ее важнейшей ролью в иммунных реакциях. Процесс выработки антител осуществляется клетками Л. т. Высказывается вполне обоснованное предположение, что Т- и В-лимфоциты путем обратной связи могут контролировать иммунный ответ и деление стволовых клеток. Нек-рые исследователи полагают, что утрата способности Т-лимфоцитов к такому контролю может явиться причиной аутоиммунных заболеваний, а также является одним из возможных условий развития злокачественного новообразования.

Защитная реакция организма на воздействие чужеродных веществ (экзо- и эндогенных) в значительной мере определяется функц, состоянием Л. т., с к-рой связана специфическая (иммунологическая) резистентность (см. Иммунитет). Появляются доказательства большого значения Л. т. не только в иммунных реакциях, но и в неспецифической резистентности организма (см.). Как показали исследования П. Д. Горизонтова (1976), повышение резистентности организма при стрессе характеризуется усилением костномозгового кроветворения, увеличением миграции клеток Л. т. в костный мозг в первые часы после воздействия чрезвычайного раздражителя — так наз. лимфоидный пик. Появление при этом Т-лимфоцитов в костном мозге рассматривается исследователями как свидетельство роли вилочковой железы в неспецифической резистентности организма.

Предполагается, что при неблагоприятных воздействиях распад клеток Л. т. обеспечивает трофическую функцию, т. к. при этом продукты обмена (в частности, нуклеопротеиды) реутилизируются в зонах повреждения тканей, чем компенсируется неблагоприятное воздействие. Бернс (D. W. Bernes, 1962) и соавт, высказали мнение о том, что недостаточность Л. т. и уменьшение ее трофической функции играют важную патогенетическую роль при так наз. болезнях истощения, в т. ч. и при раневом истощении, описанном И. В. Давыдовским.

Заболевания, связанные с поражением Л. т., обычно диагностируются по данным биопсий лимф, узлов (за исключением лейкозов, дисгаммаглобулинемий и аутоиммунных процессов). К заболеваниям Л. т. относятся гипоплазия лимфатических узлов— редкое состояние, отражающее иммунную недостаточность; реактивная гиперплазия лимф, узлов, возникающая при воспалительных процессах и активации иммунных реакций как первичного, так и вторичного характера (см. Иммуноморфология, Иммунопатология). Решение вопроса о характере так наз. воспалительного компонента (появление эозинофилов, нейтрофилов, плазматических и эпителиоидных клеток) нередко представляет значительные трудности.

Особую группу патологических процессов Лимфоидной ткани составляют злокачественные новообразования (см. Гемобластозы, Гистиоцитозы, Лимфогранулематоз, Лимфома, Миеломная болезнь).

См. также Ретикулярная ткань.

Библиогр.: Горизонтов П. Д. Лимфоидная ткань и неспецифическая резистентность организма, Арх. патол., т. 38, № 3, с. 3, 1976, библиогр.; Пестова И. М. Краткий очерк эволюции лимфоидной ткани и её иммуноклеточной реактивности у позвоночных, Арх. анат., гистол, и эмбриол., т. 70, № 3, с. 26, 1976, библиогр.; Структура и функция лимфоидной ткани в онто- и филогенезе, под ред. Е. А. Вагнера и др., Пермь, 1976; Харлова Г. В. Регенерация лимфоидных органов у млекопитающих, М., 1975, библиогр.; Carr J. The line structure of the mammalian lymphoreticular system, Int. Rev. Cytol., y. 27, p. 283, 1970, bibliogr.; он же, The macrophage — a review of ultrastructure and function, L.— N. Y., 1973; Goldstein A. L., Slater F. D. a. White A. Preparation, assay and partial purification of thymic lymphocytopoietic factor (thymosin), Proc, nat. Acad. Sci. (Wash.), v. 56, p. 1010, 1966; Kyriazis A. A. a. Esterly J. R. Fetal and neonatal development of lymphoid tissues, Arch. Path., v. 91, p. 444, 1971; Maximow A. Bindegewebe und blutbildene Gewebe, Handb, mikr. Anat. Menschen, hrsg. v. W. Mollendorff, Bd 2, T. 1, S. 232, B. 1927; Mononuclear phagocytes m immunity, infection and pathology, ed. by R. van Furth, Oxford, 1975.

Г. А. Франк.

Источник