Кровь и лимфа животных

24.10.2015

Лимфа, оттекающая от периферических органов системы иммунитета, так же как и периферическая кровь, представляет собой ее важнейшие компоненты и характеризуется как транспортная система, обеспечивающая необходимые и достаточные условия для эмиграции клеток иммунной системы из ее органов, циркуляции лимфоцитов и их хоминга в лимфоидные ткани и органы (рис. 1.14). Это дает возможность лимфоидным тканям и органам, расположенным в разных участках организма, функционировать в виде единой защитной системы, сохраняющей и поддерживающей состояние генетического гомеостаза.

В периферической крови мигрируют и рециркулируют все типы лимфоцитов: поступают из органов системы иммунитета в лимфу, из лимфы в кровоток, из кровотока снова в органы иммунной системы. Расшифровка путей рециркуляции лимфоцитов явилась основой для разработки одного из методов их выделения, обеспечивающего одновременно доказательства справедливости этого заключения. Дренирование лимфы грудного протока путем канюлирования сопровождается в пределах нескольких часов значительным снижением численности лимфоцитов в периферической крови. При этом удаляются практически все Т-лимфоциты не только из крови, но и из паракортикальной области лимфатических узлов.

Наиболее часто в таких экспериментах использовали овец. Проведенные расчеты показали, что в афферентной лимфе лимфатического узла овец содержится около 85% Т-лимфоцитов, 5% В-лимфоцитов, 10% дендритных клеток, тогда как в эфферентной лимфе — примерно 75% Т-лимфоцитов и 25% В-лимфоцитов. Объяснение этого факта нашли в наблюдениях, демонстрирующих, что в лимфатических узлах улавливаются мигрирующие в орган Т-лимфоциты, что обеспечивает эффективное распознавание ими молекул антигена, представляемого дендритными клетками, и взаимодействие с В-лимфоцитами, приводящее к размножению последних и к выселению их из органа для осуществления эффекторной функции — продукции антител.

У отдельных видов животных, в частности, у свиней и родственных им млекопитающих, рециркуляция клеток имеет необычный характер — Т-лимфоциты проникают в лимфатический узел через кровоток обычным путем, но эмигрируют из лимфатического узла не в лимфу, а вновь в кровоток, проникая в него через венулы с высоким эндотелием в паракортикальной области. В связи с этим у таких животных лимфа очень бедна T-лимфоцитами.

Содержание различных популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови разных домашних животных и человека показано в табл. 1.3. У всех видов численность Т-лимфоцитов в крови превышает таковую В-лимфоцитов, количество Т-лимфоцитов вспомогательного типа (Т-хелперы, фенотип CD4) больше числа цитотоксических Т-клеток (фенотип CD8).

Помимо лимфоцитов в периферической крови циркулируют CKK и клетки миелоидного ряда. Расчеты интенсивности миграции CKK показали, что у мышей в течение суток в периферическую кровь поступает примерно 2% всех стволовых элементов костного мозга, постоянно циркулирует около 0,3% их общего числа в организме.

Исследование организме иных факторов, оказывающих влияние на процессы миграции и рециркуляции CKK, показало, что они контролируются гипофиз-адреналовой системой (уровень глюкокортикоидов в крови) и тимусом. Под контролем гипофиз-адреналовой системы находятся также процессы миграции лимфоцитов как Т, так и В.

Установлено, что гипокортикоидное состояние, индуцируемое адреналэктомией (двустороннее удаление надпочечников), сопровождается резким усилением эмиграции стволовых элементов из костного мозга мышей, тогда как в условиях гиперкортицизма, вызванного введением мышам адренокортикотропного гормона, наблюдали резкое торможение миграции стволовых клеток из костного мозга.

Установлена также тимическая зависимость миграции и рециркуляции СКК. Под влиянием тимэктомии половозрелых мышей регистрировалось резкое угнетение миграции стволовых клеток из костного мозга, трансплантация клеток тимуса таким животным нормализовала эти процессы. Сходные результаты наблюдали и в других модельных системах. Необходимость Т-системы лимфоцитов для миграции CKK в ряде модельных систем обнаружил P.M. Хаитов с соавт. Иначе говоря, процессы миграции и рециркуляции CKK находятся под совместным тимическим и Т-лимфоцитарным контролем.

В середине — конце 90-х годов прошлого века были вскрыты механизмы преодоления лимфоцитами барьеров между кровью и тканями (миграция) и избирательного расселения рециркулирующих клеток в лимфоидных тканях (хоминг). В их основе лежат хемотаксические стимулы и клеточные взаимодействия. Так, например, в хоминге CKK значимую роль играет взаимодействие рецептора CXCR4 с фактором стромальных клеток SDF-1 (Stromal cell-derived factor-1). Источником хемотаксических стимулов являются множественные факторы в виде продуктов микроорганизмов, продуктов разрушаемых тканей в очагах их внедрения в организм и цитокинов, секретируемых различными клетками — моноцитами/макрофагами, нейтрофилами, дендритными и другими клетками, индуцирующими доиммунные и иммунные воспалительные процессы разной выраженности. Преодоление сосудистого барьера лейкоцитами и хоминг лимфоцитов в лимфоидные ткани обеспечиваются взаимодействием специализированных молекулярных структур клеточной поверхности (селектинов и интегринов) расселяющихся клеток с адрессинами высокого эндотелия посткапиллярных венул, имеющегося в норме в лимфатических узлах и в пейеровых бляшках кишечника. Процессы диапедеза лимфоцитов (проникновение через клетки эндотелия сосудов в лимфоидный орган) происходят быстро (минуты), процессы рециркуляции лимфоцитов (выселение в кровоток и миграция обратно, в орган) осуществляются 1-2 раза в день, время полувыведения клеток из циркуляции (время, равное половине срока однократного пребывания лимфоцитов в циркуляции) составляет около 30 мин.

Одной из важных функций периферической крови является транспорт эритроцитами комплексов опсонизированных комплементом комплексов АГ-AT в печень. Эритроциты, экспрессирующие рецепторы для компонентов комплемента, взаимодействуют с комплексом AГ-AT-комплемент, связывают комплекс и транспортируют его в синусоиды печени, где комплекс эндоцитируется макрофагами и фрагментируется.

- Брюшная полость

- Аппендикс

- Групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки) и особенности их строения у разных видов животных

- Большой сальник

- Миндалины

- Лимфоидная ткань желудочно-кишечного тракта

- Лимфоидная ткань дыхательных путей

- Лимфоидная ткань кожи

- Печень

- Селезенка

Источник

Кровь, лимфа, кровеносная система у сельскохозяйственных животных. Частота сердечных сокращений у животных сельскохозяйственного назначения.

Кровь и лимфа выполняют в организме роль посредников между самим организмом и внешней средой. Выполняя свои функции, эти жидкости находятся в постоянном движении. В них содержатся питательные материалы, кислород и многие продукты обмена. Кроме того, кровь реализует защитные функции, вырабатывая различные вещества для борьбы с болезнетворными микробами, ядами и инородными телами. Кровь обеспечивает распределение тепла в организме, а также переносит различные гормоны — химические вещества, являющиеся регуляторами деятельности многих систем и органов.

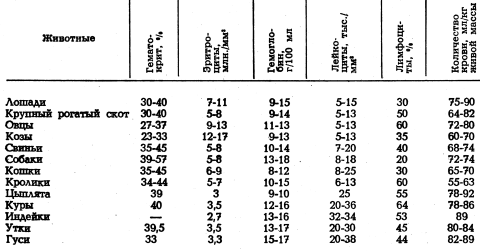

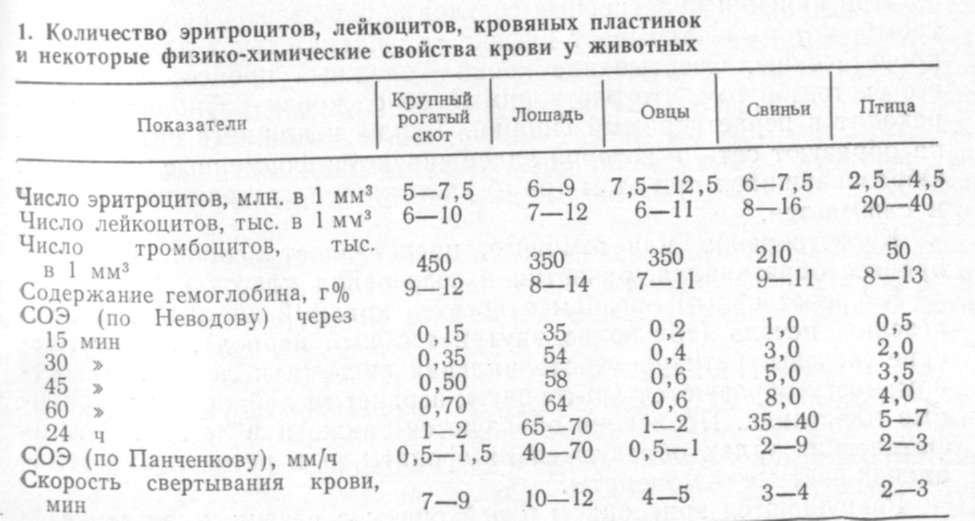

Кровь состоит из двух важных компонентов — форменных элементов и плазмы. На долю форменных элементов приходится примерно 30-40%, плазмы — 60-70% объема всей крови. К форменным элементам относятся красные кровяные тельца — эритроциты, переносящие кислород, белые кровяные тельца — лейкоциты, выполняющие защитные функции, и кровяные пластинки — тромбоциты, помогающие быстрому свертыванию крови. Состав крови у здоровых животных различен (таблица ) и находится в зависимости от состояния животного.

Состав крови у здоровых сельскохозяйственных животных

Поэтому ветеринарные специалисты часто проводят исследования крови для установления более точного диагноза. Так, например, при анемиях количество эритроцитов снижается, изменяется их форма, уменьшается количество гемоглобина. При появлении в организме новообразований или при заражении гельминтами (глистами) в крови увеличивается количество зозинофилов (зернистых лейкоцитов) и т. д.

Кровь в организме движется по замкнутой кровеносной системе, которая состоит из различных трубок и центрального органа системы— сердца, которое регулирует движение крови по сосудам. Система трубок (сосудов), несущих кровь от сердца, называется артериями. Они разветвляются в органах и тканях до мельчайших сосудов, именуемых капиллярами, которые соединяются постепенно в более крупные сосуды, называемые венами. По венам кровь течет к сердцу.

Сердце является мускульным органом и состоит из четырех камер — двух предсердий и двух желудочков. Более мощными являются левое предсердие и левый желудочек, поскольку через них кровь направляется по всему телу, тогда как правая сторона сердца направляет кровь только в легкие, в которых она обогащается кислородом. Таким образом, в организме имеются два крута кровообращения: большой и малый. Большой круг начинается аортой из левого желудочка и заканчивается впадением полых вен в правое предсердие. Малый круг начинается легочной артерией на правого желудочка и заканчивается впадением легочных вен в левое предсердие.

Частота сердечных сокращений во многом зависит как от состояния животного, так и от его вида, возраста, выполняемой работы и температуры окружающего воздуха. Под влиянием сокращений сердца (из-за тока крови) происходит последовательное сокращение сосудов и их расслабление. Этот процесс называется пульсацией крови, или пульсом. Количество пульсовых ударов в минуту соответствует числу сердечных сокращений. Кровь по артериальным сосудам движется со скоростью 0,5 м в секунду, а пульсовая волна распространяется со скоростью 9 м в секунду, но так как тело домашних животных невелико, то практически, исследуя пульс, мы как бы исследуем сердце. Пульс определяют у крупных животных по наружной челюстной артерии, а у мелких — по бедренной или плечевой артерии.

Количество ударов пульса в минуту приведено ниже:

новорожденные жеребята — 100-130

жеребята в возрасте 2 нед. — 80-120

жеребята 3-5 месяцев — 64-76

жеребята 6-12 месяцев — 48-72

жеребята в возрасте 1-2 лет — 40-56

жеребцы — 28-32

конь (мерин) — 33-39

кобыла — 34-40

телята новорожденные — 120-160

телята в возрасте 2 нед. — 108-141

телята 3 месяцев — 99-108

телки — 91-96

коровы — 40-60

быки — 45-72

ягнята новорожденные — 145-200

ягнята в возрасте 1 мес. —100-130

овцы до 1 года — 90-100

взрослые овцы — 55-80

козлята новорожденные — 140-240

козлята 2-3 месяцев — 100-120

козы до 1 года — 80-110

взрослые козы — 70-80

новорожденные поросята — 200-250

поросята 3-4 мес. — 110-130

хряки — 60-80

свиноматки — 90-100

боровы и старые свиньи — 55-75

щенята — 110-135

молодые собаки — 100-140

взрослые собаки мелких пород — 105-125

взрослые собаки крупных пород — 70-90

нутрии — 125-175

крольчата новорожденные — 280-300

кролики взрослые — 125-175

котята новорожденные — 230-260

котята в возрасте 1-2 месяцев — 130-140

взрослые кошки — 100-130

цыплята — 204-212

куры — 180-440

петухи — 270-280

индейки — 90-100

индюки — 75-90

утки — 180-220

селезни — 165-200

Сердце работает, как это видно из вышеизложенного, с перерывами, однако кровь течет непрерывно. Непрерывность тока крови объясняется гармоничной работой сердца и сосудов. Сокращаясь, сердце с силой вгоняет кровь в кровеносные сосуды, в результате чего они несколько растягиваются, а затем в момент расслабления сердца эластичные сосуды начинают спадаться и тоже оказывают давление на кровь и гонят ее дальше. Скорость кровообращения у лошади составляет 15-31 секунду, у коров —14-21, у собак —13-26 секунд. Сердце у большинства домашних животных размещено в грудной клетке между легкими, занимает участок от 3-го до 7-го ребра и покрыто серозной и фиброзной оболочкой, называемой сердечной сорочкой, или перикардом.

И. Петрухин «Домашний ветеринар»

Источник

ФÐÐÐÐÐÐÐÐЯ СÐСТÐÐЫ ÐÐ ÐÐÐ

ÐÑовÑ, лимÑа и ÑÐºÐ°Ð½ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑеннÑÑ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð¾Ñганизма, омÑваÑÑÑÑ Ð²Ñе клеÑки и Ñкани оÑганизма. ÐоÑÑоÑнно ÑиÑкÑлиÑÑÑ Ð² кÑовеноÑнÑÑ ÑоÑÑÐ´Ð°Ñ , кÑÐ¾Ð²Ñ Ð²ÑполнÑÐµÑ ÑÑанÑ-ÑÑÑнÑÑ, дÑÑ Ð°ÑелÑнÑÑ, вÑделиÑелÑнÑÑ, ÑегÑлÑÑоÑнÑÑ Ð¸ заÑиÑнÑÑ ÑÑнкÑии.

ТÑанÑпоÑÑÐ½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð·Ð°ÐºÐ»ÑÑаеÑÑÑ Ð² Ñом, ÑÑо кÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÐµÑеноÑÐ¸Ñ ÑÑаÑелÑнÑе веÑеÑÑва Ð¾Ñ Ð¿Ð¸ÑеваÑиÑелÑного ÑÑакÑа к ÑканÑм. ÐÑÑелÑÐ½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ ÐºÑови ÑводиÑÑÑ Ðº пеÑеноÑÑ Ð¿ÑодÑкÑов обмена Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñганизма веÑеÑÑв к оÑганам вÑделениÑ. ÐеÑеноÑÑ Ð Ð»Ð¾Ñод Ð¾Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ Ðº ÑканÑм и ÑглекиÑлÑй газ Ð¾Ñ Ñканей к лег-ÐÐм кÑÐ¾Ð²Ñ Ð²ÑполнÑÐµÑ Ð´ÑÑ Ð°ÑелÑнÑÑ ÑÑнкÑиÑ. й болÑÑое знаÑение Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð·Ð°ÑиÑÐ½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ ÐºÑови. ÐлеÑки  - лейкоÑиÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÑ ÑпоÑобноÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¾ÑаÑÑ Ð¸ пеÑева-иваÑÑ Ð¼Ð¸ÐºÑобÑ. ÐÑо Ñвление названо ÑагоÑиÑозом. Ржидкой ÑаÑÑи кÑови в оÑÐ²ÐµÑ Ð½Ð° поÑÑÑпление иноÑоднÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв поÑвлÑÑÑÑÑ Ð°Ð½ÑиÑела, коÑоÑÑе могÑÑ Ð¾Ð±ÐµÐ·Ð²ÑеживаÑÑ ÑдовиÑÑе веÑеÑÑва (Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸ анÑиÑокÑинÑ), вÑзÑваÑÑ Ñклеивание микÑобов (агглÑÑининÑ) или ÑаÑÑвоÑение микÑобов (лизинÑ).

ÐÑовÑ, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑ Ð² поÑÑоÑнном движении, обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ ÑвÑÐ·Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¾Ñганами. ÐÑа ÑвÑÐ·Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð³Ð¾Ñмонов и дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð²ÐµÑеÑÑв. ÐÑÐ¾Ð²Ñ ÑпоÑобÑÑвÑÐµÑ ÑаÑпÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñепла по оÑганизмÑ.

ÐолиÑеÑÑво кÑови Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ ÑазнÑÑ Ð²Ð¸Ð´Ð¾Ð² ÑазлиÑно. У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа и Ð¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° кÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² ÑÑеднем 8%, Ñ Ð»Ð¾Ñадей – 9, Ñ Ñвиней – 7% Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ Ñела. Ðо кÑовеноÑнÑм ÑоÑÑдам ÑиÑкÑлиÑÑÐµÑ Ð¿ÑимеÑно половина ее, дÑÑÐ³Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² Ñак назÑваемÑÑ Ð´ÐµÐ¿Ð¾: в пеÑени – до 20%, в Ñелезенке- 16, в коже – до 10% вÑего обÑема.

ÐÑÐ¾Ð²Ñ ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· жидкой ÑаÑÑи – Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¸ взвеÑеннÑÑ

в ней ÑоÑменнÑÑ

ÑлеменÑов. Рплазме кÑови ÑодеÑжаÑÑÑ Ð±ÐµÐ»ÐºÐ¸, глÑкоза, Ð»Ð¸Ð¿Ð¸Ð´Ñ (жиÑÑ, леÑиÑин, Ñ

олеÑÑеÑин и дÑ.), молоÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ пи-ÑовиногÑÐ°Ð´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¸ÑлоÑÑ, аминокиÑлоÑÑ, моÑевина, моÑÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¸ÑлоÑа, кÑеаÑин, минеÑалÑнÑе Ñоли, ÑеÑменÑÑ, гоÑмонÑ, виÑаминÑ, пигменÑÑ. ФоÑменнÑе ÑлеменÑÑ Ð¿ÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ ÑÑиÑÑоÑиÑами, лейкоÑиÑами и кÑовÑнÑми плаÑÑинками (Ñабл. 1).

(Ñабл. 1).

ÐÑиÑÑоÑиÑÑ, или кÑаÑнÑе кÑовÑнÑе клеÑки, Ñ Ð¼Ð»ÐµÐºÐ¾Ð¿Ð¸ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¾ÐºÑÑглой ÑоÑмÑ, безÑÑдеÑнÑе, Ñ Ð¿ÑÐ¸Ñ – овалÑной ÑоÑÐ¼Ñ Ñ ÑдÑами. ÐÑиÑÑоÑиÑÑ Ð¾Ð±ÑÑловливаÑÑ ÐºÑаÑнÑй ÑÐ²ÐµÑ ÐºÑови в Ð½Ð¸Ñ ÑодеÑжиÑÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 37% плоÑнÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв, 90% из коÑоÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð½Ð° гемоглобин. ÐÑодолжиÑелÑноÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ ÑÑиÑÑоÑÐ Ñов 100-120 дней.

Ð¡Ð²Ð¾Ñ Ð¾ÑновнÑÑ ÑÑнкÑÐ¸Ñ – пеÑÐµÐ½Ð¾Ñ ÑглекиÑлого газа и киÑлоÑода- ÑÑиÑÑоÑиÑÑ Ð²ÑполнÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð³ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð¸Ð½Ð°. Ðн пÑеРÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑложнÑй белок – Ñ ÑомопÑоÑеид, ÑоÑÑоÑÑий из белковой ÑаÑÑи – глобина (96%) и пигменÑной гÑÑÐ¿Ð¿Ñ – гем (4%). Ðлобин обÑазÑÐµÑ Ñ ÐºÐ¸ÑлоÑодом непÑоÑное Ñоединение – ом Ñигемоглобин. ÐÑоме киÑлоÑода, гемоглобин ÑоединÑеÑÑÑ Ñ ÑглекиÑлÑм газом, обÑазÑÑ ÐºÐ°Ñбогемоглобин. ÐÑи гемолизе, Ñ. е. ÑÐ°Ñ ÑÑÑении ÑÑиÑÑоÑиÑов, гемоглобин вÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² плазмÑ, окÑаÑиваÑ, ее в кÑаÑнÑй ÑвеÑ.

ÐÑли кÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾Ñ ÑаниÑÑ Ð¾Ñ ÑвеÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ оÑÑавиÑÑ Ð² пÑобив ке, Ñо ÑÑиÑÑоÑиÑÑ Ð¾ÑедаÑÑ (СÐÐ). СкоÑоÑÑÑ Ð¾ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑиÑÑоÑи Ñов Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ ÑазнаÑ. СÑÑеÑÑвенно изменÑеÑÑÑ Ð¾Ð½Ð° пÑи заболев ваниÑÑ , поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑиÑеÑкое знаÑение.

ÐейкоÑиÑÑ, или белÑе кÑовÑнÑе клеÑки, кÑÑпнее ÑÑиÑÑоÑиÑов ÑодеÑÐ¶Ð°Ñ ÑдÑо и ÑпоÑÐ¾Ð±Ð½Ñ Ðº акÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð°Ð¼ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво Ð¸Ñ Ð² 1 мл кÑови иÑÑиÑлÑеÑÑÑ Ð² ÑÑÑÑÑÐ°Ñ . Ðо ÑÑÑоении и Ñ Ð°ÑакÑеÑÑ Ð¾ÐºÑаÑки лейкоÑиÑÑ Ð´ÐµÐ»ÑÑÑÑ Ð½Ð° две гÑÑппÑ: зеÑниÑÑÑи и незеÑниÑÑÑе. РпеÑвÑм оÑноÑÑÑÑÑ ÑозиноÑилÑ, базоÑÐ¸Ð»Ñ Ð¸ ней ÑÑоÑилÑ, а ко вÑоÑÑм – лимÑоÑиÑÑ Ð¸ моноÑиÑÑ. ÐÑоÑенÑное ÑооÑноÑение оÑделÑнÑÑ ÑоÑм лейкоÑиÑов назÑваеÑÑÑ Ð»ÐµÐ¹ÐºÐ¾ÑиÑаÑной ÑоÑмÑлой, или лейкогÑаммой. ÐейкоÑиÑÑ Ð¸Ð³ÑаÑÑ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÑÑ ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² заÑиÑнÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑÐ°Ñ Ð² оÑганизме.

ÐÑовÑнÑе плаÑÑинки, или ÑÑомбоÑиÑÑ, Ñ Ð¼Ð»ÐµÐºÐ¾Ð¿Ð¸ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð½Ðµ имеÑÑ ÑдеÑ. ÐÑо мелкие неÑÑойкие ÑелÑÑа. ÐÑи ÑазÑÑÑении Ð¸Ñ Ð¾ÑвобождаеÑÑÑ ÑÑомбоплаÑÑин, ÑÑаÑÑвÑÑÑий в ÑвеÑÑÑвании кÑови. Ð 1 мл кÑови ÑодеÑжиÑÑÑ 200-400 ÑÑÑ. кÑовÑнÑÑ : плаÑÑинок.

ÐÑи Ñанении кÑовеноÑнÑÑ ÑоÑÑдов кÑÐ¾Ð²Ñ ÑвеÑÑÑваеÑÑÑ, обÑазÑÑ-ÑÑомб, коÑоÑÑй закÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð´ÐµÑÐµÐºÑ Ð¸ пÑепÑÑÑÑвÑÐµÑ Ð´Ð°Ð»ÑнейÑÐµÐ¼Ñ ÐºÑовоÑеÑениÑ. СвеÑÑÑвание кÑови – ÑложнÑй пÑоÑеÑÑ. СÑÑноÑÑÑ-его ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð² Ñом, ÑÑо ÑаÑÑвоÑимÑй белок кÑови – ÑибÑиноген пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² неÑаÑÑвоÑимÑй ÑибÑин. Тонкие и длиннÑе ниÑи ÑибÑина обÑазÑÑÑ ÑеÑÑ, в коÑоÑой задеÑживаÑÑÑÑ ÑоÑменнÑе ÑлеменÑÑ.  ÐбÑазовавÑийÑÑ Ð¿Ñи ÑÑом ÑÑомб ÑплоÑнÑеÑÑÑ (ÑеÑÑакÑÐ¸Ñ ÑгÑÑÑка) и ÑжимаеÑÑÑ.

ÐÑовеÑвоÑение, или гемопоÑз, пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑложнÑй пÑоÑеÑÑ Ð¾Ð±ÑазованиÑ, ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑозÑÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ»ÐµÑок кÑови.

РкÑовеÑвоÑнÑм оÑганам оÑноÑÑÑÑÑ ÐºÑаÑнÑй коÑÑнÑй мозг, Ñелезенка, пеÑÐµÐ½Ñ (ÑолÑко во внÑÑÑиÑÑÑобнÑй пеÑиод), лимÑаÑиÑеÑкие железÑ, ÑеÑикÑлоÑндоÑелиалÑÐ½Ð°Ñ ÑиÑÑема и легкие. РкоÑÑном Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ñ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑÑÑ ÑÑиÑÑоÑиÑÑ, зеÑниÑÑÑе лейкоÑиÑÑ Ð¸ кÑовÑнÑе плаÑÑинки. ÐоÑледние обÑазÑÑÑÑÑ Ñакже и в Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ . РлимÑаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑÐ·Ð»Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑÑÑ Ð»Ð¸Ð¼ÑоÑиÑÑ, а в ÑеÑикÑлоÑндоÑели-алÑной ÑиÑÑеме – моноÑиÑÑ.

РазÑÑÑаÑÑÑÑ ÑÑиÑÑоÑиÑÑ Ð¸ лейкоÑиÑÑ Ð² пеÑени и Ñелезенке.

РегÑлÑÑÐ¸Ñ ÐºÑовеÑвоÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÑвно-гÑмоÑалÑнÑм пÑÑем. РкÑовеÑвоÑнÑÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑоÑеÑепÑоÑÑ. ÐажнÑÑ ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² ÑегÑлÑÑии кÑовеÑвоÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð³ÑаÑÑ Ð³Ð¸Ð¿Ð¾ÑаламÑÑ Ð¸ коÑа болÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаÑий, а Ñакже поÑки, в коÑоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑÑÑ ÑÑиÑ-ÑопоÑÑинÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник